|

Erinnerungen an die Kirmes im Saarstaat

|

|

Text und Bild-Auswahl: Karl Presser

Die Kirmes war ein Volksfest, das an den

Tag der Kirchweihe erinnern sollte. Da deren ursprünglicher Termin aber oft in

Vergessenheit geraten war, feierte man die Kirmes meist in der Zeit zwischen Ostern und Oktober.

Außer dem Ausdruck Kirmes wurde in rheinfränkischen Orten des Saarlandes auch der Name Kerb gebraucht, an der östlichen Grenze zu

Rheinland-Pfalz auch Kerwe, und moselfränkisch hieß es Kirb, Kirf oder

Kirw. Die räumlichen Grenzen für diese Bezeichnungen waren aber fließend.

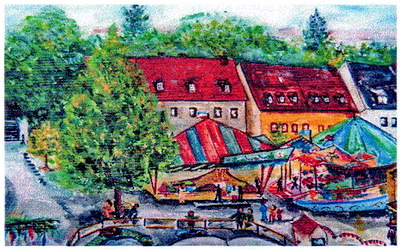

Dieses Bild von der Daarler Kirb hat Fritz Meyer aus St. Arnual gemalt. >

|

|

|

Teil der Kirmes war häufig ein Markttag, den man Jahrmarkt nannte.

In den größeren Städten fand die Kerb auch zweimal im Jahr statt, im

Frühjahr als Ostermesse oder Ostermarkt und am zweiten Termin als

eigentliche Kirmes. Diese Feste gab es nicht nur in dem jeweiligen

Stadtzentrum, sondern man feierte auch in den einzelnen

Stadtteilen

eine Kirmes.

|

|

|

|

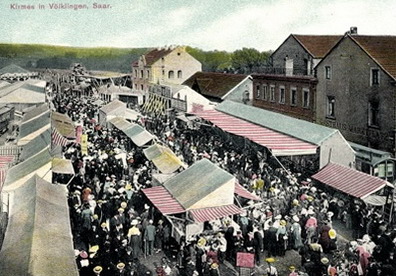

Zum Beispiel galten für die Stadt Völklingen damals folgende amtliche Festlegungen:

Ostermarkt für die Gesamtstadt: von Ostersonntag bis

einschließlich Weißen Sonntag

Kirmestermine der Völklinger Stadtteile:

Wehrden: am 3. Sonntag nach Ostern

Fenne: am 13.

Juni, bzw. am darauf folgenden Sonntag

Fürstenhausen: am 1. Sonntag im Monat Juli

Luisenthal: am 3.

Sonntag im Monat Juli

Geislautern: am 15.

August, bzw. am darauf folgenden Sonntag

Stadtmitte: am 3. Sonntag im Monat September

(Herbstkirmes)

Farbfoto links: Kirmes in Völklingen vor langer Zeit

|

|

|

In

den Dörfern feierte man traditionell aber nur an einem einzigen Termin.

Üblicherweise dauerte die Kirmes von Samstagabend bis Dienstag Abend,

es

gab aber auch Orte, die bereits am Freitag mit dem Feiern begannen.

Zentrale Veranstaltung war meist der Kirmestanz am Samstagabend. Wo traditionell ein

Kirmespaar diesen Tanz eröffnete, wurden diese beiden im Saarland “der Hannes und es Lissje“ genannt.

Am

Sonntag kamen die Verwandten zum häuslichen Kirmeskaffee zu Besuch.

Dabei gab es zu essen und zu trinken, was immer man auftreiben konnte.

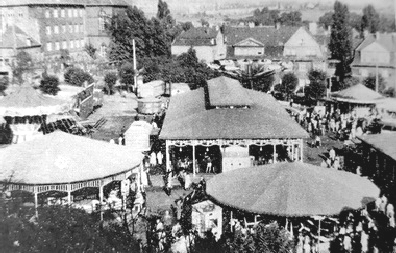

Häufig fanden Kirmesumzüge zur Eröffnung statt - siehe Foto; es stammt aus dem Jahr 1954 und wurde auf dem Saarbrücker Rodenhof aufgenommen.

(Foto: Walter Barbian)

|

|

|

Auf

den größeren Festplätzen durften natürlich Fahrgeschäfte und allerlei

sonstige Vergnügungen wie Los- und Schießbuden sowie Eis- und

Verkaufsstände

nicht fehlen. Sie waren von Sonntag bis einschließlich Dienstag

geöffnet.

Während

des Krieges hatte es offiziell weder Kirmes- noch

Tanzveranstaltungen gegeben. Bereits 1948 wurde aber vielerorts schon

wieder in

bescheidenem Rahmen gefeiert. Grund dafür waren sicher auch die

Einführung des

französischen Franc am 20.11.1947 als neue Währung und die damit

verbundene Möglichkeit,

wieder in Gaststätten zu speisen und zu trinken. Organisiert wurden die

Kirmesveranstaltungen oft von den ortsansässigen Vereinen.

In den Städten wachte das Ordnungsamt über den Ablauf. Wichtig war natürlich ein geeignetes

Gasthaus mit Saal. An seiner Fassade sah man oft an der Stelle, wo an

Fronleichnam die Kirchenfahne gehisst wurde, den bunten Kirmesstrauß. Er

bestand vorzugsweise aus einem jungen, bunt geschmückten Birken-Bäumchen.

|

|

Oben: Kirmes Anfang der 1950er-Jahre in Dudweiler (Foto: Reiner Schwarz)

|

|

|

(Foto: Karl Abel, Rohrbach)

|

Die

Tanzwut war nach den Jahren des Tanzverbots während des Krieges wieder ausgebrochen.

Es spielte vielerorts, wie auch vor dem Krieg, eine Blaskapelle zum Kirmestanz

auf. Eigentliche Stars waren aber kleine Ensembles, die in den Nebenzimmern der

Gasthäuser Schlager spielen konnten. Die Musik war natürlich rein akustisch,

ganz ohne Verstärker, und ein wesentliches Instrument war neben dem Klavier,

das damals in fast jedem Wirtshaussaal stand, der große Bass, der zusammen mit

dem Schlagzeug den Rhythmus angab.

Fahrgeschäfte gab es zunächst, besonders auf dem Land,

kaum. Üblich war die Schiffschaukel, die man selbst mit Muskelkraft in Bewegung

versetzen musste. Die besondere Attraktion war stets eine Bauart, die einen

Überschlag zuließ.

Nach

und nach wurden diejenigen Fahrgeschäfte wieder in Gang gesetzt, die

den Krieg überstanden hatten. Das waren in erster Linie

Kinderkarussells mit Holzpferden, Berg- und Talbahnen mit Eisenrädern

und

Riesenräder aus Holz. Preise für eine Fahrt auf dem Kinder- Karussel

betrugen 5 Francs für Kinder und 10 Francs für Erwachsene.

Die Fahrgeschäfte hatten nur geringe Abmessungen. Es gab ja nach wie vor Transportprobleme. Auf- und Abbau

waren arbeitsintensiv. Die einzelnen Teile durften nicht zu schwer sein, sie

mussten ja alle von Menschen getragen werden. Das Material wurde auf vollgummibereiften Anhängern, den ‘‘Packwagen“ zum Ort der Kirmes befördert. Die Wohnwagen aus Holz waren in gleicher Weise

bereift und hatten meist Oberlichter.

|

|

Gezogen wurden die Wagen oft mit alten

Lanz-Glühkopf-Bull- dogs oder Hanomag-Zugmaschinen, die den Krieg irgendwie

überstanden hatten. Auch ehemalige amerikanische Militärfahrzeuge fanden hierfür

eine friedliche Verwendung. Zivile LKW waren im Fuhrpark der Schausteller eher die

Ausnahme.

Die Kirmes auf den Festplätzen fand in den ersten Jahren

nach dem Krieg hauptsächlich bei Tageslicht statt. Die Beleuchtung der

Fahrgeschäfte nach Einbruch der Dunkelheit war eher schummrig. Anfang der 50er-Jahre

gab es dann wieder Glühlampen in ausreichender Zahl, und sie wurden zu Hunderten

auf der Kirmes in den bevorzugten Farben Rot, Gelb, Blau und auch Glanzweiß

eingesetzt. Mit dem ‘‘Lauflicht“ kam ein besonders beliebter Lichteffekt für

die Fahrgeschäfte in Mode.

|

|

(Foto: Hanomag 460_buntbahn-de_3560Techniktage)

|

|

(Foto:

Schausteller Krebs_historie_06a)

|

|

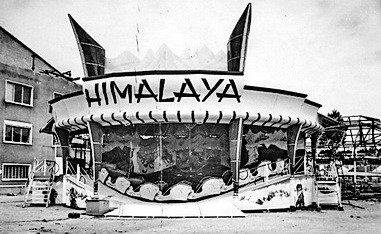

Insbesondere

bei den Autoskootern „wanderten“ an den Seiten innen oder auch außen am

Dach scheinbar Lichtbalken entlang. Man verwendete darüber hinaus auch

Bühnenscheinwerfer mit rotierenden Farbscheiben

davor. Eine angestrahlte Spiegelkugel sollte die Illusion von Schnee

erzeugen, trugen die Berg- und Talbahnen doch Namen wie „Himalaya“ (siehe die Bilder hier rechts und weiter unten) oder “Weißer Blitz“. Heute leuchten dort

stattdessen mehrere Tausend LED-Lampen.

Musik aus Lautsprechern gab es, mangels geeigneter Technik, selten, und wenn es sie gab, dann klang sie sehr blechern. Das sollte sich erst mit der Verbreitung

der neuen kleinen Schallplatten aus Vinyl ändern. Sie waren unzerbrechlich,

hatten 17 cm Durchmesser und drehten sich mit 45 Umdrehungen pro Minute. Mit

den damaligen Röhrenverstärkern konnten allerdings noch keine hohen Lautstärken

erreicht werden. Stattdessen kam auf größeren Festplätzen häufig die

lauteste Musik immer noch aus einer transportablen

Kirmesorgel.

|

(Foto: 8_onride-8_upic50356@640)

|

|

Die Schausteller waren fast nur alt eingesessene Familien wie Dietz, Jockers, Pistorius, Sartorio, Sonnier, Spangenberger und andere.

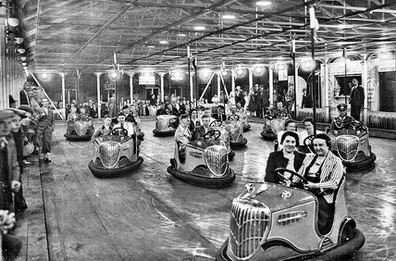

Sartorio besaß bereits seit 1936 einen Autoskooter.

Er

bestellte 1948 einen neuen beim Karussell-Bauer Mack in Waldkirch

hinzu. Das Geschäft konnte so komplett in der französischen Zone

abgewickelt werden.

Eine

„Halle“, wie die Überdachung einer „Autobahn“ hieß (der Begriff

Autoskooter war im Saarland damals noch eher ungebräuchlich), bestand

je nach Größe der Fahrbahn aus 24 bis 36 Holzpfosten.

|

|

|

Die

Fahrbahn wird „Platte“ genannt. Der Aufbau des Fahrgeschäfts fand Stück

für Stück abschnittsweise am Boden statt, Plattenelement für

Plattenelement und, damit fortschreitend, in der Höhe Dachbinder für

Dachbinder.

Bemalte und beleuchtete Dachrandverkleidungen waren bei dieser Bauart nicht unbedingt

vorgesehen oder wurden aus Zeitgründen erst gar nicht aufgebaut bzw. verfrüht wieder

demontiert.

(zwei Fotos: Sartorio_1947-Mack_Archiv Opitz)

|

|

|

Die

Fahrzeuge, natürlich aus Blech, stammten kurz nach dem Krieg teilweise

noch von der Firma Mosebach und Sohn in Nordhausen. Sie hießen

„Chaisen“, ein Wort, das man im Saarland nicht erklären musste, machte

man doch als Kleinkind seine ersten Fahrten stets im „Scheesewähnche“.

Der Ausdruck „Chaise" wird auch heute noch für diese

Kirmes-Fahrzeuge verwendet.

Die Stromversorgung der Chaisen erfolgte damals noch von oben über untereinander

leitend verbundene Gitterrahmen-Elemente aus Stahl, die an den Dachbindern der

Halle befestigt waren.

Ab etwa 1954 kamen die ersten Autoskooter mit sechs oder

acht Stahlsäulen auf den Markt. Die Dachkonstruktion konnte jetzt komplett am

Boden, oberhalb der Fahrbahn in Stehhöhe montiert und anschließend mit

Seilwinden hochgezogen werden. Auf- und Abbauzeiten waren so erheblich kürzer. (Foto: Archiv Distel image 1-3)

|

|

|

|

(Foto:

archives

Chereau

canalblog)

|

| |

|

|

Die

Chaisen wurden nun auch nicht mehr von oben über feste Gitterlemente

und Stromabnehmerstangen mit recht breiten, gebogenen und federnden

Blechstreifen mit Strom versorgt. Stattdessen gab es jetzt ein

gespanntes Drahtnetz, ähnlich dem saarländischen “Hasendraht“, und

dünne Drahtbügel. Den Fahrstrom erzeugte ein rotierender, regelbarer

Umformersatz, der, ebenso wie die komplette Stromversorgung und

-verteilung für die Beleuchtung des Autoscooters, im Kassenwagen

untergebracht war.

Die Fahrzeuge lieferte z.B. Reverchon aus Paris. Sie mussten daher

nicht verzollt werden. Nach dem Tag X wurden sie meist durch solche der

Gebrüder Ihle aus Bruchsal ersetzt. Beide Firmen existieren längst

nicht mehr. Auch Chaisen italienischer Hersteller gelangten ins Saarland. Der anfangs der 50er-Jahre gegründete

Karussellbauer Bertazzon aus der Nähe von Venedig baut bis heute Chaisen und andere Fahrzeuge für Schausteller.

|

|

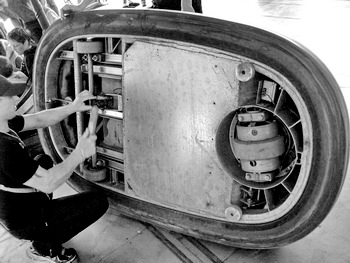

Ein

Mechaniker arbeitet an der Unterseite einer Chaise. Ein

Mechaniker arbeitet an der Unterseite einer Chaise.

Sie erinnerten damals mit ihrer Front auffällig an Alfa Romeo Autos. Auch die Firma Gebrüder Ihle

machte stylistische Anleihen bei den „echten“ Automobilbauern (wie auf

den beiden Bildern rechts zu sehen ist); sie empfand u.a. die

„BMW-Niere“ an ihren Fahrzeugen nach.

Aufgrund

der überschaubaren und einheitlichen Gleichstromtechnik können die

Schausteller bis heute Chaisen unterschiedlicher Hersteller und

verschiedenen Alters gleichzeitig einsetzen. Die Chaisen-Motore

waren drehbar und ohne Anschlag mit dem Lenkgetriebe zusammen in einer

Art

Glocke im Fußraum eingebaut. So konnte man sie mit dem Lenkrad

unendlich oft im Kreis drehen. Damit war eine einfache

Fahrtrichtungsumkehr bei gleichbleibender Motordrehrichtung möglich.

|

|

Geübte

konnten durch Loslassen des fußbetätigten Fahrschalters und

gleichzeitigem „Querstellen“ des Motors die Chaise sogar bremsen.

Längere Rückwärtsfahrten wurden allerdings von den Schaustellern nicht

gerne

gesehen, da sie fast immer zu Zusammenstößen führten. Deshalb baute man

später Anschläge für die Lenkung ein, die eine Geradeausfahrt nach

hinten unmöglich

machten. Geübte

konnten durch Loslassen des fußbetätigten Fahrschalters und

gleichzeitigem „Querstellen“ des Motors die Chaise sogar bremsen.

Längere Rückwärtsfahrten wurden allerdings von den Schaustellern nicht

gerne

gesehen, da sie fast immer zu Zusammenstößen führten. Deshalb baute man

später Anschläge für die Lenkung ein, die eine Geradeausfahrt nach

hinten unmöglich

machten.

Die

Gleichspannung für die Fahrmotoren und damit die

Geschwindigkeit der Chaisen konnte zwischen 50 V und maximal 110 V

eingestellt werden. Deren Leistung war mit 0,75 kW, also einem PS,

relativ gering.

Gegen

Abend ging es bei Hochbetrieb meist mit der Höhe der Gleichspannung -

und damit auch mit der Fahrgeschwindigkeit - aufwärts, mit der

Fahrtdauer dagegen

abwärts. Dann dann fuhren nur noch Jugendliche und Erwachsene.

Kirmesbesucher konnten

bisweilen abends in den kurzen Fahrtpausen kein freies Auto ergattern,

so beliebt

war dieses Vergnügen.

|

|

|

In Völklingen diente der obere Marktplatz (Hindenburgplatz), über Jahre hinweg als Ort für die Kirmes.

Dabei

standen sowohl bei der Oster-, als auch bei der Herbstkirmes jeweils

gleich drei große Autoscooter von Sartorio, Spangenberger und Jockers

unmittelbar nebeneinander.

Dieses Foto zeigt einen Jockers- Autoscooter.

|

|

|

Die

Fahrkarten waren aus Pappe; sie wurden anfangs vor oder während der

Fahrt vom auf der Fahrbahn herum-tänzelnden oder auf dem Gummiwulst der

Fahrzeuge hinten stehend mitfahrenden Personal eingesammelt. Dieses

hatte auch die Aufgabe, nicht besetzte Chaisen abzuräumen und an den

Schmalseiten der Autobahn, vorzugsweise vor der Kasse, zu parken.

Chipautomaten

für die Fahrzeuge kamen erst später in den 60er-Jahren zum Einsatz. Mit

ihnen konnte die Standzeit zwischen den Fahrten erheblich verkürzt und

der Personalaufwand

reduziert werden. Ein wichtiges Instrument des Besitzers, der sich an

der Kasse

mit seiner Frau abwechselte, war eine große mechanische Stoppuhr, die

die

abgelaufene Fahrzeit der jeweiligen Tour anzeigte und damit das Signal

zum Ende

der Fahrt lieferte.

|

|

|

Das Personal an der Kasse war auch zuständig für die Musik- auswahl per Schallplatte. Es ertönten nicht nur Freddy oder Caterina

Valente mit deutschen Schlagern, sondern auch amerikanische oder sogar

französische Rock‘n‘Roller auf der Kirmes, die damit zu einer Art Vorläufer der späteren Discos wurde.

Eine

Baureihe von Berg- und Talbahnen des Herstellers Mack erhielt,

wahrscheinlich deshalb, den passenden Namen „Musik-Express“. Von diesem

Typ sollen etwa 200 Fahrgeschäfte gebaut worden sein. Auch die

saarländische

Ausführung hatte meist auffällig große Lautsprecherboxen unter der

Fahrbahn versteckt. Sie wurden eingespeist von einem in seinen

Abmessungen riesigen, vergitterten und innen orange glimmenden

Röhrenverstärker im Kühlschrank- Format,

der auf dem Boden des Kassenhäuschens stand.

|

|

|

Neue

Fahrgeschäfte aller Art wurden zunächst auch in Frankreich beschafft,

z.B. bei André Chéreau aus Angers. Eine seiner Berg- und

Tal-Bahnen wurde, mehrfach umgebaut und neu bemalt, erst 2016

eingemottet. Ihre

ursprüngliche Herkunft war später, wegen der vielen inzwischen

erfolgten Veränderungen, nur noch für Eingeweihte zu erkennen.

|

|

Charakteristisch für die dort gebauten Fahrgeschäfte war deren filigraner Stahlbau und die dem französischen Zeitgeist

entsprechende, meist rein geometrisch ausgestaltete Lackierung.

Eine

neue Attraktion der 50er-Jahre stellte der Pressluftflieger dar. Der

Fahrgast konnte jetzt erstmals nach eigenem Willen mittels eines Hebels

die Höhe erobern.Konstruktiv interessant war er für

die Schau- steller, weil sein Zentralteil mit Drehantrieb und

Hubzylindern für die Ausleger komplett und ohne Verkleidung sichtbar

auf einem Anhänger angebracht war. Da sie kein Dach hatten, konnte

man diese Fahrgeschäfte gut transportieren und flott auf- und wieder

abbauen.

|

|

|

Auf

der Kirmes gab es auch stets zahlreiche altbekann- te Attraktionen wie

Los- und Schießbuden. Typisch waren außerdem große Speiseeis-Wagen mit

drei

oder mehr rotierenden Eismaschinen. Darin wurde auch eine ganz

spezielle Sahne

hergestellt, die feine Eispartikel enthielt und so nur auf der Kirmes

zu kaufen war.

Das

Eis wurde nicht als Kugel portioniert, sondern in großen oder kleinen

Waffel-Tüten verkauft. Deren Befüllung erfolgte “freihändig“ mit einem

hölzernen Spatel. Kinder

und Eltern beobachteten genau, welcher Eis- verkäufer offensichtlich

die größte

Portion Eis in die Tüten füllte, und stellten sich dann natürlich nur

bei ihm

an.

Stände oder Wagen mit allen nur denkbaren bunten Bonbons und

Lutschern, Schokolade, Lebkuchen und gebrannten Mandeln gehörten ebenso zur

Kirmes wie die unvermeidlichen Rostwurstbuden mit Holzkohlengrill.

|

Kirmes in Dudweiler Anfang der 1950er-Jahre

|

|

|

Es gab darüber hinaus ganz spezielle Attraktionen in Schaubuden.

Das waren Kirmeswagen mit hinten angebautem Zelt. Darin konnte man Attraktionen

wie etwa die „Frau ohne Unterleib“, Zauberkunststücke und andere Illusionen bestaunen.

Auf die Vorstellungen machten Anmacher, Rekommandeure

genannt, aufmerksam. Beliebt war auch eine Vorführung unter Verwendung einer

Leuchtstoffröhre, die beim Berühren eines nackten Körperteils einer Mitarbeiterin aufglomm.

Messerwerfen

auf eine Dame, welche an einer rotierenden Scheibe festgebunden war,

war ebenfalls ein Klassiker. Und es sei auch nicht verschwiegen, dass

es damals auch Damen gab, die mit Messern auf „rotierende"Herren warfen!

Schiffschaukel auf der Kerb in Dudweiler in den 50er-Jahren >

|

|

|

Losverkäufer

trugen noch weiße Kittel und lockten mit dem Spruch „jedes Los

gewinnt". Oft war der Hauptgewinn ein riesiger Teddybär, der auch rosa

oder grün sein konnte. Ganz im Sinne der sich abzeichnenden

Gleichberechtigung gab es nicht nur Bären zu gewinnen, sondern auch

sehr große, sehr bunt bekleidete Puppendamen,

die in riesigen Kartons mit

Zellophan-Fenster in der Losbude ausgestellt wurden, ehe sie dann zum

Hauptgewinn wurden.

Wer

noch nicht genug hatte, aber noch Mut, konnte sich im

Inneren einer Boxschau vor zahlendem Publikum freiwillig verprügeln

lassen.

Dabei schlug allerdings der als Herausforderer hochgelobte Boxer

desVeranstalters, der stets als „großer Meister aller Klassen“

angepriesen wurde, mit Rücksicht auf sonst ausbleibende spätere Gegner

nur selten hart zu.

Foto: Kirmes auf dem Völklinger Hindenburgplatz>

|

|

|

Teil der Kirmes war, insbesondere in den Städten, ein

Markttag. Meist baute man am Morgen des Kirmes-Dienstags die Stände hierfür

auf. Im Angebot war alles Mögliche und Unmögliche, angefangen oben vom Kamm bis

hinunter zu den Schnürsenkeln. Im Angebot war stets eine ganze Palette annötigen und unnötigen Haushaltsartikeln.

Üblicherweise fand die Kirmes ohnehinauf dem Marktplatz statt. Für Saarlouis war das der Große Markt in der Innenstadt.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken fand viel später, nach diversen Platzwechseln, ihren zentralen Kirmesplatz für etliche Jahre im Zentrum auf dem

ehemaligen Hafengelände vor der Kongresshalle. Neunkirchen hatte einen

eigenen Festplatz am Eisweiher, und in Völklingen befanden sich die

Fahrgeschäfte auf dem Oberen Markt, der ja jetzt nicht mehr Hindenburgplatz hieß

(siehe dazu auf unserer Seite Straßenumbenennungen unter Völklingen!). Die diversen

Buden und Stände wurden hingegen auf dem eigentlichen, gepflasterten Marktplatz

aufgebaut, auf dem mittwochs und samstags die Wochenmärkte stattfanden.

|

(SZ vom 8. September 1950; danke an Torsten Gatzke)

|

|

Das Bild rechts stammt aus dem Jahr 1948; es wurde auf dem alten Dudweiler Marktplatz

aufgenommen, als dort gerade wieder einmal Kirmes war. Im Hintergrund

ist ein Wohnwagen mit Schlafabteilen für das mitreisende

Kirmes-Personal zu sehen.

Im Vordergrund tummeln sich fünf "Backfische" - so nannte man sie am Anfang der Fünfziger

Jahre noch. Einige Jahre später hätte man sie als "Teenager" tituliert,

so wie sie Conny Froboess, Peter Kraus u.a. zum Ende der 50er-Jahre in

ihren Schlagern und Filmen besungen und dargestellt haben (siehe

dazu auch unsere Seite Starbesuche!)

(Vielen Dank für das Foto an Reiner Schwarz, Dudweiler!)

Es

gibt sie noch heute, die Kirmes. Verblüffend ist, dass viele

saarländische Schaustellerfamilien ihrem Gewerbe treu geblieben sind.

Ihre Reisen gehen heute

oft über die Landesgrenzen hinaus. Ein moderner Zweisäulen-Autoscooter

mit

Mittelbau-Wagen kann in nur zehn Stunden aufgebaut werden und macht

Fahrten über größere Entfernungen möglich. Bei einem Holzpfostenscooter konnte man in den

50ern mit viel Mühe und Personal den Auf- und Abbau in unter- schiedlichen Orten an an zwei aufeinanderfolgenden

Wochenenden bewältigen. Helfer für diese

Arbeit wurden von den Schaustellern gerne, geschönt mit einem Schild „Junger Mann zum Mitreisen gesucht“, ausgelobt.

|

|

Weiterführende Publikationen:

a) Ausführliche Materialien zum Thema Volksfeste gibt es auf der Homepage von Frau Dr. Margit Ramus: https://margit-ramus.de.

Dieses

digitale Archiv beinhaltet darüber hinaus Informationen zu vielen

saarländischen Schaustellern und beschreibt deren Fahrgeschäfte.

b) Kulturgut-Volksfest-Archiv von Margit Ramus: https://kulturgut-volksfest.de/

Diese Seite wurde erstellt am 12.10.2019 und zuletzt bearbeitet am 28.3.2020

nach oben

|

zurück <---------> weiter zurück <---------> weiter

wwwonline-casino.de

(Gesamt seit 2008)

Home (zur Startseite) > www.saar-nostalgie.de

|

|

|