|

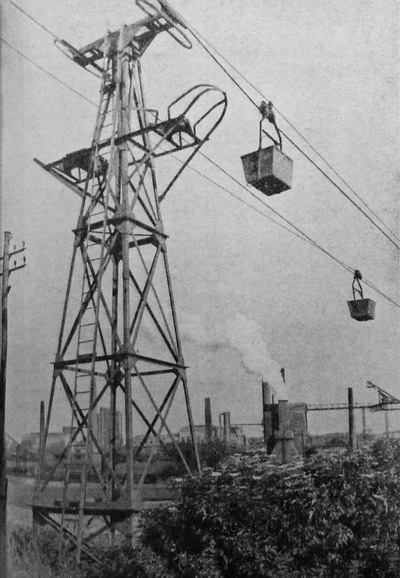

Diese

zeitgenössische Grafik erklärt, wie die

Rohstoffversorgung der

Schwerindustrie im saarländisch-lothringischen

Raum funktionierte.

Mehr

zur Kohleförderung finden Sie auf unserer Seite

über den Bergbau

im Saarland.

3) L‘administration

séquestre: Industrie unter Zwangsverwaltung

(Text:

Karl Presser)

Unmittelbar

nach

Kriegsende stellte das französische Militär rund

60 saarländische

Unternehmen unter Zwangsverwaltung. Diese gehörten

überwiegend zu den Bereichen

Schwerindustrie und metallverarbeitende Industrie

(wie etwa Ehrhardt & Sehmer in Saarbrücken).

Unter „administration séquestre“ wurden alle Banken,

die Versicherungen und selbst Kinos gestellt (siehe hierzu „UT-Kino“

auf der Kino-Seite). Auch die

Saargruben AG stand bis zur Gründung der Régie des

Mines de la Sarre am 1.

Januar 1948 unter Zwangsverwaltung. Diesen

unschönen Begriff verwendete man

indessen selten; man ersetzte ihn lieber durch

"administration séquestre“.

Die offizielle Bezeichnung der Völklinger Hütte

lautete beispielsweise

„Administration Séquestre der Röchling’schen

Eisen- und Stahlwerke GmbH“. Wie

man sieht, hatte die Sequesterverwaltung auf die

handelsrechtliche

Unternehmensform, hier GmbH, keinerlei

Auswirkungen. Bis Ende 1947 war mehr als

die Hälfte der saarländischen Arbeitnehmer,

Bergleute eingeschlossen, in

Betrieben beschäftigt, die

unter „administration

séquestre“ standen.

Das

Hohe Kommissariat unter Grandval hatte eine eigene

Abteilung für

Sequesterverwaltungen. Deren „Directeur Général“

war Frédéric Schlachter.

Er gehörte zum Kreis der Remigranten mit

französischem Pass, die jetzt im

Saarland erfolgreich agieren konnten. Er hieß eigentlich

Friedrich Wilhelm mit Vornamen, war 1892 in Kirn

an der Nahe geboren und 1935

nach Frankreich emigriert. Er gab sich als wahrer

Tausendsassa. Nacheinander

und teilweise gleichzeitig war er Leiter der

Entnazifizierungsbehörde, Mitglied

im Direktionskomitee der Régie des Mines,

Mitbegründer der Werbeagentur SARAG,

Generaldirektor der „Saarländischen

Vermögensverwaltung“, Präsident des

Aufsichtsrats der Saarländischer Rundfunk GmbH und

Präsident, danach

Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer zu

Saarbrücken. Er galt als

„graue Eminenz“ im Saarstaat und wurde 1950 als

Nachfolger in Personalunion von

Wirtschaftsminister Singer und von Finanzminister

Grommes gehandelt, wie der

Spiegel am 25.5.1950 zu wissen glaubte. Da

Schlachter offenbar argwöhnte, die

Saarländer könnten ihm irgendwann den „Frédéric“

übel nehmen, publizierte er

bereits ab 1948 wieder als Friedrich Schlachter

und unterschrieb am liebsten

ohne Vornamen. Adolf Blind, ab 1955

Finanzminister, war über Schlachters

Kompetenz

in Wirtschaftsfragen „sehr im Zweifel“. Johannes

Hoffmann offenbar auch, denn er berief ihn wider

Erwarten im

April 1951 nicht

in sein zweites Kabinett. Das

Hohe Kommissariat unter Grandval hatte eine eigene

Abteilung für

Sequesterverwaltungen. Deren „Directeur Général“

war Frédéric Schlachter.

Er gehörte zum Kreis der Remigranten mit

französischem Pass, die jetzt im

Saarland erfolgreich agieren konnten. Er hieß eigentlich

Friedrich Wilhelm mit Vornamen, war 1892 in Kirn

an der Nahe geboren und 1935

nach Frankreich emigriert. Er gab sich als wahrer

Tausendsassa. Nacheinander

und teilweise gleichzeitig war er Leiter der

Entnazifizierungsbehörde, Mitglied

im Direktionskomitee der Régie des Mines,

Mitbegründer der Werbeagentur SARAG,

Generaldirektor der „Saarländischen

Vermögensverwaltung“, Präsident des

Aufsichtsrats der Saarländischer Rundfunk GmbH und

Präsident, danach

Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer zu

Saarbrücken. Er galt als

„graue Eminenz“ im Saarstaat und wurde 1950 als

Nachfolger in Personalunion von

Wirtschaftsminister Singer und von Finanzminister

Grommes gehandelt, wie der

Spiegel am 25.5.1950 zu wissen glaubte. Da

Schlachter offenbar argwöhnte, die

Saarländer könnten ihm irgendwann den „Frédéric“

übel nehmen, publizierte er

bereits ab 1948 wieder als Friedrich Schlachter

und unterschrieb am liebsten

ohne Vornamen. Adolf Blind, ab 1955

Finanzminister, war über Schlachters

Kompetenz

in Wirtschaftsfragen „sehr im Zweifel“. Johannes

Hoffmann offenbar auch, denn er berief ihn wider

Erwarten im

April 1951 nicht

in sein zweites Kabinett.

Die

jeweils eingesetzten Sequesterverwalter agierten in

„ihren“ Unternehmen meist

als Generaldirektoren. Sie waren von sehr

unterschiedlicher fachlicher und

sozialer Kompetenz. (Siehe hierzu auch den

Beitrag über das Bouser Röhrenwerk).

Kurz nach der Gründung

des Saarlandes erfolgte 1948 eine Neuordnung der

Sequestrierung. Die

saarländische Regierung errichtete ein Amt für

Vermögensverwaltung. In seine

Zuständigkeit fielen ehemaliges Reichs-

und NSDAP-Vermögen sowie die Verantwortung für

bestimmte öffentlich-rechtliche

und gemischt-wirtschaftliche Unternehmen

(Staatsbeteiligungen).

Die

Anzahl der sequestrierten Unternehmen ging im

Laufe der Zeit zurück. Im

Saarstatut von 1954 wurde schließlich der völlige

Fortfall der

Zwangsverwaltung vorgesehen. (Die beiden Fotos oben sind

aus der Zeitschrift Zeit im Bild, Nr.11, März

1947)

.

Zuvor

hatten sich die neuen Machthaber einfacher, aber

erfolgreicher

bilanztechnischer

Tricks bedient: Unternehmen mit französischen

Minderheitseignern

bekamen aus

Paris hohe Reparationsforderungen in Rechnung

gestellt. Diese wurden

nicht

wirklich gezahlt, sondern auf der einen Seite den

französischen

Minderheitseignern zugerechnet und auf der anderen

Seite vom deutschen

Firmenanteil abgezogen. So entstand bilanziell die

gewünschte

französische

Kapitalmehrheit am Unternehmen, und es konnte

damit französisches oder

frankophiles Führunspersonal berufen werden. Eine

weitere Variante war

die Übernahme durch Fusion von saarländischen mit

französischen

Unternehmen. Die Dillinger Hütte wurde so 1948

zusammen mit

französischen Werken zur SOLLAC (Société Lorraine

de Laminage Continu)

verschmolzen. Dieses Vorgehen war keineswegs im

Sinne der mit

Amerikanern und Briten gemeinsam getroffenen

Reparationsvereinbarungen. Beschwerten sich die

alten Eigentümer über

die

kreativen Methoden der Franzosen, konnten oder

wollten jedoch weder

Amerikaner

noch Briten dagegen einschreiten.

|

|

Für

die Hütten in Neunkirchen

und Völklingen schätzten die Franzosen

dieses Vorgehen als chancenlos

ein. Es

gab dort so gut wie kein Fremdkapital. Die

alten Eigentümer beider

Werke zeigten sich zudem hartnäckig, wenn es

um die Aufgabe von

Ansprüchen ging.

Im

Juni 1945 wurde Georges Thédrel als

Sequesterverwalter und Generaldirektor in

Völklingen

eingesetzt. Er war ein anerkannter Fachmann

und hatte auf dem Gebiet des

Eisenhüttenwesens langjährige Erfahrung. Ihm

war von Anfang an klar, dass er

ohne das auf den Hütten noch vorhandene

Führungspersonal nur geringe Chancen

hatte, die Anlagen wieder anzufahren. Er

degradierte deshalb viele

Führungskräfte, auch wenn ihnen keine

Verbrechen nachzuweisen waren, zu

Arbeitern, beließ sie aber trotzdem in den

alten Funktionen. 1948 wurden fast

alle von dieser Maßnahme Betroffenen

amnestiert. Im gleichen Jahr wurde Thédrel

zusätzlich zum Sequesterverwalter des

Neunkircher Eisenwerks bestimmt. (Foto: Archiv

d.Saarstahl AG)

|

|

Thédrels

Problem war, dass er kaum Mittel für

notwendige Investitionen aus Paris

bekam. Die Gelder, die Frankreich aus dem

Marshall-Plan für die

Hüttenindustrie zur

Verfügung gestellt wurden, flossen nur zu

5% ins Saarland, obwohl der

Anteil

der Saarhütten an der

Gesamt-Produktionsmenge im gemeinsamen

Wirtschaftsraum

20% betrug. Das Geld wurde vorwiegend bei

den lothringischen

Wettbewerbern investiert.

Unter

den gegebenen Randbedingungen ist es

Thédrel umso höher anzurechnen, dass er

einerseits die volle Inbetriebnahme des

Neunkircher Eisenwerks bis Ende 1950

aus Marshall-Plan-Mitteln durchsetzte.

Andererseits begann er 1952 mit der

Verlegung der Saar in Völklingen und ab

1954 mit dem damit möglichen Bau eines

dringend benötigten neuen Walzwerkes.

Rechts:

Mme Grandval spielte eine "zündende" Rolle

beim Wiederanstich im Neunkircher

Eisenwerk am 15. Juli 1950.

|

(Foto:

Landesarchiv Saarbrücken, Presse

Foto-Actuelle)

|

|

Erst

am 28.11.1956 wurde die Völklinger Hütte

als letztes

saarländisches Unternehmen aus der

Zwangsverwaltung entlassen und an die

Familie Röchling zurückgegeben. Die

Feineisenstraße im Nauweiler Gewann, mit

deren Bau Thédrel begonnen hatte, nahm am

29.5.1957 den Betrieb auf.

|

|

4)

Die

Montanunion

(Europäische

Gemeinschaft für Kohle und

Stahl - EGKS)

In

Deutschland war - ebenso wie in Frankreich

und dem ihm wirtschaftlich

angeschlossenen Saarland - nach dem Krieg

ein erfolgreicher Neustart der

Montanindustrie lebenswichtig. In Frankreich

hatte man ein zentrales

Planungsamt für den Wiederaufbau

eingerichtet, dessen Leitung Jean Monnet

inne

hatte. Dieser hatte klar erkannt, daß die

französischen Erzvorkommen

Lothringens

ohne eine ausreichende Versorgung mit

Kokskohle nur unzureichend

ausgebeutet werden

konnten. Geeignete Kohlevorkommen lagen

allerdings außerhalb

Frankreichs, und zwar einerseits in der

britischen Zone im Ruhrgebiet

und andererseits im Saarland.

Monnet

entwickelte einen Plan für die übernationale

wirtschaftliche Zusammenarbeit der

Montanindustrie in

Europa. Dabei spielte das Saarland als Teil

des französischen Wirtschaftsraums

eine besondere Rolle, denn nur unter

Berücksichtigung seiner Kohlevorkommen

konnte

Frankreich bei einer geplanten

Zusammenarbeit eine starke Position im

Montanbereich einnehmen.

Robert

Schuman als Frankreichs Außenminister

betrieb die

politische Umsetzung des später nach ihm

benannten “Schuman-Plans“. Jean Monnet wurde

Verhandlungsführer bei der

Konferenz, die zur Gründung der ‘Europäischen

Gemeinschaft für Kohle und

Stahl (EGKS)

führte. Die Verträge wurden am 18. April

1951 in Paris unterzeichnet

und traten am 23. Juli 1952 für die Dauer

von 50 Jahren in Kraft.

Umgangssprachlich

ist die EGKS besser als Hohe

Behörde “Montanunion“ bekannt.

Monnet wurde ihr erster Präsident. Sie

stellte eine

gemeinsame Kontrolle der Montanindustrie in

den Gründungsstaaten Deutschland,

Frankreich, Italien und den BENELUX-Ländern

unter Wegfall von Zöllen sicher.

|

______________________________________________

Verwendete

Publikationen zu den obigen Texten:

Schneider,

Dieter Marc. Saarpolitik und Exil 1933-1955.

Vierteljahreshefte für

Zeitgeschichte. 1977, 4. Heft Oktober. Seite 543.

Blind, Adolf. Unruhige

Jahre an der Saar 1947 bis

1957. Bd. 1. Quo

vadis, Saarland? Frankfurt am Main. 1956.

Saarländisches

Industrie- und Handelsadressbuch 1949. L. L.

Kreutz Industrie-Verlag GmbH,

Saarbrücken

Müller,

Heinrich in: Völklinger Nachkriegsjahre 1945-1956

Teil 2, Harrer Druck GmbH, Völklingen, Juli 1998

Der

Spiegel vom 09.03.1950: Saar Wirtschaft - Nichts

zu sagen (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44447687.html

)

Der

Spiegel vom 25.05.1950: Saar-Industrie - Sanfter

Druck

(http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44448458.html

)

|