Home (zur Startseite) >> www.saar-nostalgie.de

|

Kindheitserinnerungen und Zeitzeugenberichte:

d)

Sechs französische Schulfreunde e) Jean Kind - Osthafenviertel Sbr. f) Friedrich Fess: Kriegsende und Nachkriegszeit Altenkessel g) Walter Lorang - Saar-Abstimmung 1955 - Erinnerungen eines Sohnes h) Kurt Diedrich - Im Exil - Lohnt es sich wirklich, das Saarland zu verlassen? i) Ursula Meier geb. Weiand, früher Türkismühle: Kindheitsgeschichten

Weitere Zeitzeugenberichte finden Sie unter Vati kehrt heim und Geschichten von der Grenze. |

b) Erinnerungen unserer "Ald Schwaduddel"(†)

|

Inhalt dieser Seite: (Klicken Sie auf einen Titel, um direkt zum entsprechenden Text zu springen!)

|

|

Die Verfasserin dieser Erinnerungen wurde 1936 in Saarbrücken geboren und lebte nach 1966 in Darmstadt. Seit einigen Jahren verspürte sie das Bedürfnis, ihre Kindheits- und Jugenderlebnisse aus der Zeit nach dem 2. Weltkriegniederzuschreiben und war froh, dass ich ihre Erinnerungen auf Saar-Nostalgie veröffentlichen wollte. Sie hatte vieles zu erzählen und wollte es gerne "loswerden". Ihre Berichte erschienen seit 2010 nach und nach auf dieser Website. Zuerst tippte sie sie auf der Schreibmaschine, und ich musste sie von Hand in den PC eingeben. Dann legte sie sich - nur zu diesem Zweck! - ein Laptop zu, lernte darauf zu schreiben und schickte mir die Texte per E-Mail zu.

Die Autorin schrieb für unsere Website unter einem Pseudonym, weil vieles von dem, was sie zu erzählen hatte, sehr persönlich war und sich einige Menschen dadurch angegriffen fühlen könnten. Wir einigten uns auf den Namen "Die Ald Schwaduddel". Als einmal ein Leser eine von ihr erzählte Geschichte nicht glauben wollte, konnte sie mir nachweisen, dass sie stimmte. Daraufhin schrieb sie mir: "Vielleicht ist mein Pseudonym doch nicht so gut gewählt, e ald Schwaduddel, das ist jemand, der viel ins Blaue hineinredet, einer, der redet ohne Sinn und Verstand." Aber sie hat uns immer nur ihre wirklichen Erlebnisse geschildert. Sie wollte dann schließlich doch bei diesem Pseudonym bleiben, weil es schon so bekannt war. Eines darf ich noch verraten: ihr Vorname war Annemarie.

Anfang Juli 2011 erreichte uns die traurige Nachricht, dass sie nach einer kurzer Krankheit plötzlich und unerwartet im Alter von nur knapp 75 Jahren verstorben war. Wenige Tage zuvor schrieb sie mir noch, sie habe jetzt eigentlich alles erzählt, was in den zeitlichen Rahmen der Saar-Nostalgie passte. Ihre Erinnerungen an die Zeiten, die vor oder nach diesem Zeitraum lagen, habe sie an den "Deutsches Tagebucharchiv e.V." in Emmendingen geschickt.

Da ich bis zu ihrem Tode noch nicht alle mir überlassenen Texte hier veröffentlichen konnte, habe ich nach und nach ihre mir noch vorliegenden Geschichten bearbeitet und auf dieser Seite eingefügt. Einige Texte, die ich aus Zeitmangel leider noch nicht übernehmen konnte, werde ich demnächst hinzufügen.

Rainer Freyer |

|

|

Auf dem Foto, in der Saarbrücker Dellengartenschule gemacht, sind wir noch eine reine Mädchenklasse. Ende 1945, als die Schulen wieder in Betrieb waren, hatten wir Klassen, die nur aus Mädchen oder aus Buben bestanden, und nur aus Evangelischen oder nur Katholischen. Natürlich hatten wir damals Schichtunterricht (siehe auch Seite Schule in Saarstaat). Ich bin die mit Brille und Zöpfen in der zweiten Bank.

Annemarie (Ald Schwaduddel) |

|

Gegen Ende des Krieges musste die Familie der damals etwa achtjährigen Annemarie wie die meisten Saarländer in Zuge der 2. Evakuierung das Land verlassen. Was sie dabei erlebt hat, berichtet sie sehr lebhaft in ihrem Bericht "Auf der Flucht und wieder zurück". Wir haben ihn ganz unten auf diese Seite gesetzt, weil er über die Zeit vor 1945 in die Zeit vor der Saarstaat. Wir beginnen hier mit ihrer Beschreibung ihrer Rückkehr nach Saarbrücken im Jahr 1945. Daran anschließend erzählt sie sehr anschaulich in ihrem lebhaften und kritischen Stil mehrere interessante Episoden aus ihrem Leben in Saarbrücken in den ersten Nachkriegsjahren. | |

|

Nach unserer Ankunft in Saarbrücken übernachteten wir zunächst für drei Tage in der Toreinfahrt des alten Johannishofes - er hatte damals noch seine schöne echte Gründerzeit-Fassade. Nachts durften meine Mutter und ich bei einer freundlichen Frau im Hinterhaus (oder im Nachbarhaus?) auf dem Küchenboden schlafen, während mein Vater in der Einfahrt auf unserem Gepäck lag. Morgens kamen wir dann runter und hielten Wache beim Gepäck, und er zog los, um nach einem Dach für uns zu suchen. Schon bald kam er freudestrahlend vom Bahnhof zurück. Die Bahnhöfe waren damals die Hauptumschlagplätze von Nachrichten, man konnte Verbindungen knüpfen und von den Schicksalen anderer erfahren. Er wusste jemanden, der uns verraten wollte, wo es noch freie Räume gab, wenn er ein Brot dafür bekäme. Am nächsten Morgen zog mein Vater also mit einem unserer Brote ab und kam mit einem Mann zurück, der ein altes Scheesewäänsche mitbrachte. Damit half er uns, mit unserem Gepäck auf die andere Saarseite zu kommen, wo wir dann Unterschlupf fanden in einer halbzerbombten Villa unten an der Saar, neben dem Kasino (heute Landtagsgebäude). Sie stand da, wo heute der Parkplatz des Landtags ist.

Die alte Postkarte (sie ist vielleicht sogar aus dem 19.Jh.) zeigt rechts einen Teil der heutigen Franz- Josef-Röder-Straße, früher Hindenburg- bzw. Alleestraße, mit dem Kasino, das nach dem Krieg nur noch eine Ruine war. Man sieht auch die Treppe, die zum Treidelpfad führte (sie ist weiter unten im Abschnitt "Religionsunterricht mit Hindernissen" erwähnt). Da die Postkarte so alt ist, ist die Christ- König-Kirche auf der Karte noch nicht zu sehen; sie wurde erst Ende der 1920er Jahre gebaut. Elektrizität gab es damals nicht, wir brannten eine Petroleumlampe, es gab ein Handwaschbecken in einem der Räume, der deswegen zur Küche ernannt wurde. Der Abfluss des Beckens war gestohlen, Altmetall wurde ja gut bezahlt. So musste also ein Eimer unter dem Waschbecken auf einem Bänkchen stehen - und man musste daran denken, ihn immer rechtzeitig hinaus aufs Klo zu bringen. In einem weiteren Zimmer stand ein schöner alter Kachelofen, dieses Zimmer wurde dann das Schlafzimmer für uns drei Leute. Das dritte Zimmer hatte in einer der Außenwände ein Loch so groß wie die Tür, das war dann im Winter unser Kühlschrank und die Kohlen- und Kartoffellagerstätte. Denn im Keller konnte man ja nichts aufbewahren, es wurde zu dieser Zeit viel eingebrochen und gestohlen. Schaute man aus einem der Fenster unserer "Wohnung", dann sah man rechts die Saar und die Alte Brücke, links die Reppersbergstraße und die Talstraße, und geradeaus schaute man auf die unterste Terrrasse des Schlosses, wo damals der Hausmeister Gemüse zog und Gänse hielt. Nun lebten wir wenigstens in einem Haus, waren aber lange nicht die einzigen Bewohner. Wir wohnten im ehemaligen Dienstbotentrakt, der ungefähr zur Hälfte eingestürzt war, der herrschaftliche Trakt war aber noch recht gut erhalten. Wunderschöne breite Treppen mit schönem Geländer, auf den Treppenabsätzen Jugendstil-Glasfenster, so circa drei Meter hoch, gegen Süden ausgerichtet, die in allen Farben leuchteten. Im Flur ganz unten, der mit schwarz-weißen Fliesen ausgelegt war, gab es Halbsäulen die Wände entlang, die Lücken dazwischen waren bemalt. Ich erinnere mich noch gut an so eine Art von Quellnymphe, wie sie Ingres mal gemalt hat. Das Schönste aber waren diese Glasfenster, die selbstverständlich zertrümmert wurden, Jahre später, als die Ruine abgerissen und zu einem Parkplatz umfunktioniert wurde. In der Ruine lebten zum Teil schreckliche Leute. Im Ballsaal neben uns hauste eine Großfamilie von ca. zwölf Personen. Als Küche hatten sie eine winzig kleine ehemalige Anrichte. Wie die sich da wohl bei den Mahlzeiten alle hineinquetschten? Die Töchter gingen auf den Strich, und die jungen Männer "organisierten". Ständig war Krach unter diesem Gesindel. Ganz unten wohnte eine asoziale Familie gleichen Kalibers, alle anderen, so etwa 30 weitere Bewohner der Ruine, waren normale Bürger wie wir. Die Asozialen terrorisierten aber das ganze Haus. Was sollte man tun? Als Angebot zum Wohnen gab es nur noch diese ehemaligen Fremdarbeiterbaracken. Neubauten gab es kaum und wenn, dann waren sie für größere Familien reserviert; die holte man als erste aus den Trümmern heraus. Woher meine Eltern Geschirr, einen Herd und Betten bekamen, das weiß ich nicht mehr. Man räuberte halt in den Ruinen herum, schleppte Möbelteile heran, die, mit anderen vereinigt, so eine Art von Kleiderschrank bildeten. Unser Küchenschrank war ein ehemaliger Aktenschrank. Unangenehm war, dass man die drei Toiletten, auf jeder Etage des Gebäudes war eine, mit so vielen Leuten (25 oder 50? ich weiß es nicht mehr so genau) teilen musste. Auch in den "Örtlichkeiten" war alles aus Metall gestohlen worden, auch die Wasserrohre, so dass man, wenn man "musste", mit einem Eimer Wasser zum Spülen in der Hand und mit Zeitungspapier unterm Arm zum Ort der Orte ziehen musste, der auch im Winter selbstverständlich ungeheizt war. Noch eine kleine Anekdote zur Toilette. Sie befand sich gegenüber unserer Tür. Meine Mutter wollte nicht, dass ich soviel lese, das sei nicht gut für die Augen, und irgendwas zu arbeiten sei besser für ein Kind. Deswegen musste ich ja jeden Mittag, nach Schule und Mittagessen, den Küchenfußboden schrubben, sinnlos das Ganze, nur dafür gedacht, so habe ich heute noch das Gefühl, mich zu schikanieren und mir zu zeigen, wer der Herr im Hause ist. Wohl verständlich, dass ich da so allerhand Manöver unternahm, um mich vor meiner Mutter zu verstecken, damit ich mich dem größten Vergnügen dieser Welt, dem Lesen, widmen konnte. Die erste Zeit zog ich mich dazu auf das Klo zurück, die Tür gut verrammelt. Und dort saß ich und saß ich. Mich störte doch "nebbich", dass da von Zeit zu Zeit einer an der Tür rüttelte und sich die Abstände dazwischen immer mehr verkürzten. Ich saß da wie Schillers Glocke, "fest gemauert". Irgendwann bekamen die Hausbewohner aber spitz, dass ich der Blockierer war. Sie klopften bei meiner Mutter: "Frau Georg, Ihr Annemarie hockt schon widder uffm Klo!" Meine Mutter kam rausgedonnert, hämmerte gegen die Tür: "Annemarie" (der Ton ging mir durch und durch), "bischd du das?" Einmal, aber wirklich nur einmal, ist mir ein "Ei nä, Muddi" entschlüpft. Darauf sie: "Jetzd awwer raus, sunscht holl ich dir das Buch weg". Das saß. Blitzschnell runter vom Thron, vorbei an einem Mitbewohner, der da stand, in höchster Not, von einem Bein aufs andere hüpfend, unter dem Arm ein Stück Zeitung, in der Hand den Eimer mit Wasser. Die wütenden Augen - ich glaube, ich war in diesem Haus nicht sehr beliebt! Das Leben in der Ruine war wirklich sehr unerfreulich. Erst etwa vier Jahre später bekamen wir eine einfache Neubauwohnung auf dem Rastpfuhl mit - oh Luxus! - eigener Toilette.

|

|

Noch während der Evakuierung hatte meine Mutter deutsch-ungarischen Flüchtlingen, die durch Hollfeld zogen, einige wunderschön bestickte Überschlagslaken abgekauft. Diese halfen uns nun, wieder zurück im Saarland, zu überleben. Meine Mutter ging mit den Laken auf Hamstertour, um uns etwas zu essen zu besorgen. Diese Fahrten gingen vorzugsweise hinüber in die Pfalz, in unglaublich überfüllten Zügen. Viele Loks und Waggons waren ja beschlagnahmt, so dass auch Uralt-Waggons eingesetzt wurden. Meine Mutter musste manche Male im eisigen Zugwind auf den Perrons stehen, wenn sie mit ihrem Gehamsterten wieder zurückfuhr. Meist war sie schwer beladen mit Kartoffeln, Gemüse und, wenn sie sehr viel Glück hatte, einem Stück Speck. Damals sagten die Leute bitter, dass die Bauern ihre Kuhställe mit Perserteppichen auslegen konnten! Was ein Kampf es auf den Bahnhöfen war, in die mehr als überfüllten Züge zu kommen, kann man an anderer Stelle nachlesen oder sich in alten Filmen ansehen. Die armen Frauen (es waren meistens die Frauen, die auf Hamster- und Betteltour gingen, die Männer mussten ja das Geld verdienen) hatten große Angst vor dem Grenzübertritt, und es war schlimm, wenn sie in die Kontrollen der "vereinigten Zöllner" - Deutsche, Franzosen, Saarländer? - gerieten, die an der Grenze in den Zügen lauerten und alles beschlagnahmten, was ihnen in die Hände fiel. Mit Vorliebe natürlich Fett und Fleischwaren (und wie selten rückten die Bauern sowas heraus!). Die Leute vermuteten, dass die Zöllner einen guten Teil ihrer "Beute" für sich selbst abzwackten und das Beste untereinander aufteilten. Ein- oder zweimal wurde auch meine Mutter erwischt - die Lebensmittel weg, das Tauschmaterial weg. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sie, starr vor Kälte, zu Tode erschöpft, bitterlich weinend, von einer Hamstertour zurückkam, so gegen 23 Uhr, es war ihr unmöglich gewesen, früher einen Platz in einem Zug zu finden. Das war wirklich ein Tiefpunkt, und am liebsten, so erzählte sie später, hätte sie aufgegeben, und man darf raten, woran sie gedacht hat. Wovon sollte sie uns ernähren? Mit der 1200-Kalorien-Zuteilung pro Erwachsenem und Tag? Wo der Durchschnittsbedarf doch bei mindestens 2000 liegt! Ihr Weinen werde ich wohl nie vergessen.

|

|

Wenn meine Mutter einmal Kartoffeln ergattert hatte - welch ein Glück! - dann gab es so eine Art Kartoffelchips, dünn geschnittene Kartoffelscheiben, auf dem Herdrand geröstet. Fett war ja nicht da, das war überhaupt das größte Problem! Manchmal gab es Grumbierkiechelcher, die man ohne Fett, ohne Zwiebeln, nur mit ein wenig Salz gewürzt, auf dem Herdrand briet. Oder natürlich Rappsupp. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie glasig und grünlich sie schimmerte, gewürzt ohne Zwiebeln, ohne Fett, mit Ersatz-Bouillonwürfeln, aber, wenn es Sommer war, mit ein paar Kräutern, sofern man welche fand.

An der Saar dauerte die schlimme Hungerzeit "nur" von 1945 bis 1947. Nach der Einführung des Franken ging es uns ja schon viel besser, ganz anders als im "Reich", wo man noch etwas länger hungern musste. Bei uns aber gab es nach 1947 plötzlich alles, was das Herz begehrte und was man bezahlen konnte. (Mehr darüber lesen Sie hier auf unserer Seite Saar-Geld.) Aber in der Zeit davor war unsere Mutter froh, wenn sie einmal im Schlachthof ein Stück Freibankfleisch erwischte, oder auch "Trab-Trab". So nannten wir das Pferdefleisch, das süßlich schmeckte und bunt schillernde Sehnen hatte, die man gleich abschneiden musste. Mein Vater lehnte Trab-Trab kategorisch ab - und aß es trotzdem, weil meine Mutter es so schön zu Sauerbraten verarbeitet hatte.

Hatte sie genug davon und auch genug Kartoffeln, so dass sie die herzlich geliebten Herzdrickerde machen konnte, also Hoorische oder Knepp und Stracke oder Spatze, dann wurden auch mal Gäste geladen. Zum Beispiel einmal drei deutsche Kriegsgefangene, die unten an der Saar zwischen Steinen herumwerkelten, samt ihrem französischen Bewacher. Der stellte sein Gewehr so hübsch neben der Küchentür ab. Ob ihm sowas "Exotisches" schmeckte? Ja, der Hunger trieb´s ihm rein, denn auch sie hatten ja nicht viel zu essen.

Alte Leute, die zu schwach waren, um hamstern zu gehen, wühlten oft in den Mülltonnen nach Kartoffelschalen, um sich daraus ein Essen zu kochen, meistens eine Suppe. Die gab es meistens ohne Fett, denn das war große Mangelware! Bei den Kartoffeln, die es damals gab, konnte man die Schalen noch so gut reinigen, die vielen kleinen Pigmentflecken, also kleine schwarze Pünktchen, bekam man einfach nicht aus der Kartoffel heraus, und sie gaben der Suppe so ein "dreckiges" Aussehen und einen eigenartigen Geschmack (oder bildete man sich das nur ein?)

Wenn meine Mutter gar nichts mehr zum Kochen im Haus hatte als ein paar Kartoffeln, dann gab es den Schrecken aller Schrecken, den "Schlauderjux"! So bereitete man ihn zu: Man rappte rohe Kartoffeln auf einer Reibe, schüttete sie in ein ausgespanntes Tuch, ließ sie abtropfen. Das Abgetropfte wurde aber gut aufgehoben, denn der Satz, der sich darin bildete, war noch vielseitig verwendbar! *) Man schob einen Kochlöffel darunter und hängte das Tuch mit dem Geriebenen in einen Topf mit kochendem Salzwasser. Es bildete sich ein großer, dicker, grünlich schimmernder Kloß, der wurde dann mit einem Faden in Scheiben geschnitten, kam auf den Teller, und dann gab es so zwei bis drei Teelöffelchen mit Fett (sofern man welches hatte) und gebratenen Zwiebelwürfelchen (sofern man welche hatte) darüber (ansonsten blieb der Schlauderjux ganz ohne alles). Das musste dann gegessen werden!!! Das Zeug klebte so "schön" am Gaumen, man glaubte, daran ersticken zu müssen, aber der Hunger trieb es rein.

*) Kommentar hierzu von H. Dieter Berger, Oberbexbach: Ich kann mich gut entsinnen, dass meine Mutter diesen "Satz" als Wäschestärke für Hemden und Tischdecken verwendete. "Blütenweiß" war bei der Sache allerdings ein Fremdwort!

In Feld und Flur fand man gelegentlich noch etwas Verwertbares. Zum Beispiel im Frühling Spitzen von jungen Brennnesseln, das gab eine Suppe, die gar nicht mal so schlecht schmeckte, irgendwie nach Spinat. Und dann der Bettseicher-Salat (pisse-en-lit in Frankreich)! Der schmeckte auch ohne hartgekochte Eier, Öl oder Speckgrieben, nur mit Essigessenz und Pfeffer gut.

Wie schon gesagt, Fett war das allergrößte Problem. Es gab, stand damals in der Zeitung, sogar Vergiftungsfälle, weil es Leute mit Maschinenöl probiert hatten. Zu einer gewissen Zeit konnte man zusätzlich zu Fett kommen, indem man in den Wäldern Bucheckern sammelte und diese dann in die Ölmühle gab. Hatte man aber gar kein Fett, dann, ja dann briet man seine Grumbierkiechelcher "ganz ohne" auf dem Rand des Herdes. Ich kannte ja nichts Besseres, mir schmeckte es, die Erwachsenen aber jammerten.

Meine Mutter jammerte besonders nach ihrem Kaffee. Einmal bekam sie von einem Ami für ihre Wascharbeit eine Büchse mit Pulverkaffee geschenkt. Nie werde ich ihr Gesicht vergessen, als sie ihre erste Tasse davon trank, diese Seligkeit! Mir schmeckte der Kaffee nicht, ich mochte lieber den "Spitz" (das waren geröstete Haferkörner), den die Mutter mahlte, die Kaffeeduddel zwischen die Beine geklemmt. Tee konnte man machen aus getrockneten Brombeerblättern. Man konnte an gewissen Orten auch über den Zaun steigen im Herbst und dann Ess-Kastanien klauen (das war wieder mal so eine Art joint venture zwischen Jungen und Mädchen, die Jungen kletterten auf die Bäume, die Mädchen sammelten vom Boden auf). Wehe man wurde erwischt! Da wurde hemmungslos und brutal draufgehauen.

Wenn die Mutter ein bisschen Zucker auf Lebensmittelmarken bekam und sehr gut gelaunt war, dann zerließ sie mir ein paar Löffel Zucker in einem Pfännchen, bis er braun karamelisiert war, ließ Wasser über einen Teller laufen und schüttete darauf das brodelnde Zeug. War das Karamelisierte abgekühlt, zerschlug man die Masse und hatte Karamellbonbons, eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man nichts Besseres kannte.

Manchmal gab es Ersatz-Fleischbrühwürfel zu kaufen, garantiert fettlos, aber mit viel Chemie. Da sie aber ziemlich seltsam schmeckten, haben sie die Chose nicht unbedingt verbessert. Anmerkung: Was man heutzutage an fertigen Produkten, hübsch reißerisch verpackt, in den Supermärkten kaufen kann, erinnert mich auch sehr an den "Ersatz" von damals. Vieles hat so einen merkwürdigen Beigeschmack! Am Tag vor der Wahl im Oktober 1947*) ging ich mit meiner Mutter über den Markt. Es waren jede Menge Marktfrauen da, auf ihren Tischen hochgetürmt Datteln und sonst gar nichts. Wer Geld hatte, kaufte. Die Marktfrauen rollten Tüten aus Zeitungspapier; unsere fiel sehr, sehr klein und äußerst bescheiden aus, und dahinein füllten sie diese herrlich, herrlich süßen Köstlichkeiten. Datteln esse ich heute noch äußerst gerne. Wenn ich mich frage, warum die Franzosen die Datteln aus Nordafrika ins Saarland herangeschafft hatten, komme ich zu dem Schluss, dass sie uns vorher absichtlich haben hungern lassen, damit wir, wie die Maus in die Enge getrieben, den nächstbesten Ausweg nehmen sollten, und das war der wirtschaftliche Anschluss an Frankreich.

Was ich heute gar nicht mehr mag, das sind Pommes frites. Damals standen auf dem St. Johanner Markt und die ganze Rue *) bis zum Bahnhof hinauf die Pommes-Frites-Stände. Einige Monate später wurden sie abgelöst von Rostwurstständen. Einmal sahen wir einen Straßenbahnschaffner, der mit einem Rostwürstchen in der Hand seiner Bahn hinterher rannte.

Es gab so viele Rostwurststände, dass der Saarbrücker

Witz, die hübsche Saarbrücker Spöttelei, aus der Rue die Bratwurschtallee machte.

Jaja, unser gudd altmodisch Kocherei, Rappsupp, Hoorische med Stracke, Hoorische gefillt med Lewwerwurscht un geschmälzt mit Speck un Zwiwwele, Kerschtscher med Majoran - dodezu schwarzer Kaffee, scheen sieß, Lewwerknepp und Lewwerwurschd med Majoran. Und noch was ganz ganz Feines: Grumbieresupp mit Quetschekuche. E Maul voll Quetschekuche un e Leffel Supp dezu! Himmmlich! Do kenne die "annere" ihr Kaviar der Katz genn, niwwohr net? - Un dann noch:

Maisbrot: Eines Tages wollten die Amerikaner den Menschen im hungernden Europa etwas Gutes tun und offerierten als Geschenk eine Extra-Zuteilung an Getreide. Dabei passierte aber ein Übersetzungsfehler. Als die Amis fragten, welches Getreide die Deutschen haben wollten, schrieb der deutsche Übersetzer "corn". Er meinte damit "Korn", wusste aber offenbar nicht, dass das Wort "corn" in den USA "Mais" bedeutet. Die Amis wunderten sich wahrscheinlich, was die Deutschen wohl mit dem vielen Mais anfangen wollten. Und nun wunderten sich die Deutschen, weil sie nicht wussten, was sie mit dem Mais anfangen sollten. Aber sie fackelten nicht lange und verteilten das Maismehl an die an die Bäcker, die daraus ein wunderschön aussehendes goldgelbes Brot backten, das wirklich scheußlich schmeckte. Aber selbst dieses Maisbrot war sehr begehrt. Meine Mutter schickte mich los, unsere Ration beim Bäcker abzuholen. Sie bestand aus einem ganzen Brot und, um das uns zustehende Gewicht voll zu machen, einem kleinen Gniesje. Das wollte mir unbedingt eine alte Frau abbetteln oder wegnehmen, sie hielt mich sogar fest dabei. Sie verfolgte mich durch mehrere Straßen. Ich war ja damals erst neun Jahre alt. Ich verteidigte mein Brot und kam weinend zu Hause an. "Du hättest es ihr geben sollen", sagte meine Mutter , aber ich war so empört über das Verhalten dieser Frau, sich über ein so junges Kind herzumachen! Ich hätte es ihr nie im Leben gegeben.

Ein anderes Mal gab es in der Schule für einige Zeit die sogen. Quäkerspeisung. Wiederum wollten amerikanische Leute, diesmal waren es Mitglieder der Quäker-Sekte, den hungrigen Kindern in Europa helfen. Wir mussten nun jeden Tag eine große Tasse mit in die Schule bringen, mal gab es Kakao (oh wie süß, mit Milch, mit Zucker, welche Wonne!) mit einem Keks, mal gab es eine feine Suppe, auch mit Keks. Übrigens, wissen Sie, wie man die

Milch für uns größere Kinder manchmal nannte? Es war die Blaumilch, sie hatte nämlich so einen blauen Schimmer am Rand des Gefäßes, weil sie so stark mit Wasser vermischt war. - Zurück zur Quäkerspeisung. Wir hatten ein junges "Fräulein" an der Schule, die Ärmste war Diabetikerin und musste in diesen Hungerzeiten ihren Stoffwechsel führen. Die Folge war, dass sie ab und an zu Boden stürzte und im Unterzucker-Koma lag. Diese bekam auch von

der Quäkerspeisung ab, nachdem man uns Kinder gefragt hatte, ob wir damit einverstanden seien. |

|

Wir Kinder guckten gerne, wo wir in den Ruinen noch was Brennbares finden konnte. Wenn wir etwas entdeckten, zogen wir an einem Balken, und über uns schwankte bedenklich die schon halb eingestürzte Decke. Wenn unsere Eltern das alles gewusst hätten! Überhaupt - man ging immer mit suchendem Blick durch die Straßen:

Ist irgendwo noch etwas zu ergattern, das noch zu gebrauchen ist? Das habe ich heute noch so an mir: Bei jedem Sperrmüll muss ich stehen bleiben und gucken... Ich habe auf diese Weise schon manchen Vögelkäfig, Katzenkorb oder Hundebett fürs Tierheim gerettet. Wegwerfen kann ich heute immer noch nichts, was man noch in naher oder ferner Zukunft verwenden könnte. Fissähl zum Beispiel, die kleinsten Stückchen werden aufgehoben!

Raucher sammelten in der schlimmen Zeit, als es nichts gab, Huflattichblätter als Tabakersatz. Aber viele benahmen sich auch so würdelos, den Amis (in der Evakuierung) oder den Franzosen (im Saarland) nachzuschleichen und deren Zigaretten-Kippen

aufzusammeln, und das vor den Augen der Kinder!

Wenn man sie

nicht selber rauchte, dann puhlte man

den Tabak heraus und tauschte ihn bei den Bauern gegen Lebensmittel ein. Sehr bald hatten Kinder ein Lied gedichtet, nach der Melodie von "Sentimental Journey":

Babbe guck, do leit e Ami-Schdumbe, bick Dich, alder Esel, und heb ne uff!

Vielleicht, vielleicht weiß noch ein ehemaliges Kind, ob und wie der Text weiterging? |

|

Anmerkung von R.Freyer: Ich kenne das Lied von damals mit einem ähnlichen Text:

Babbe guck (oder auch Babba luu), do leid e Ami-Kippe! Heb ne uff, sonschd isser fort! Du, isch glaab, das is e Laggy Schdrigge*), ääni vun da scheenschdi Sort!

"Babbe guck, do leid e Amikippe, stärz dich druff, schun isser

mei...". Er berichtet weiter: Heute werden die Kippen auf die Straße geworfen. In Kaiserslautern werden zur

Zeit Papierkörbe mit Kippenschorn- stein montiert. Im Forum des "Netzwerk Rauchen e.V." hat ein Teilnehmer den Lied-Text sehr witzig auf Hochdeutsch übersetzt:

"Papa, schau, da liegt ein Zigarettenstummel, den einer unserer heroischen amerikanischen Befreier fallengelassen haben muss. Schreite voran, und tue alles, um ihn in Deinen Besitz zu bringen, da er ansonsten von anderen Interessenten sichergestellt werden wird..."

|

|

Eines Tages rückten die Baumaschinen an und lärmten in den Trümmern der Villen zwischen Casino (Landtag) und der Christ-König-Kirche herum. Von etwa Mitte 1945 an begannen Trümmerbeseitigung und Wiederaufbau. Etwa zehn Jahre später stand die Stadt wieder da, fremd, hässliche Architektur, im "missverstandenen Bauhausstil", wie ich immer sage, hingeknallt, aber noch, ja noch, war viel Schönes erhalten. In den Siebzigern hat die Saarbrücker Stadtplanung dann, im echten Brutalo-Stil, der armen, lieben, aber von den Verantwortlichen so ungeliebten Stadt den Rest gegeben - man betrachte nur die Wilhelm-Heinrich-Brücke und ihr Drumherum. Als die Trümmerbeseitigung begann und unsere als Spielplätze sehr geschätzten Ruinen niedergelegt wurden, konnten wir noch eine Weile auf den Straßen spielen, bis es immer mehr Autos gab, danach blieben nur noch die Höfe,

Schulhöfe

und Hinterhöfe. Man spielte Blinde Kuh, Bockspringen, Reifenschlagen, Seilspringen alleine oder synchron mit mehreren, Verstecken, grub Löcher in die Wege für die Klicker, man bekam eine gelangt, wenn die Erwachsenen darüber stolperten, die Jungs spielten Fußball mit einem Ball, zusammengenäht aus Lumpen, man übte Kopfstand, spielte Völkerball. Wir Mädchen machten die "Probe"

mit dem Ball, dabei musste man seine Geschicklichkeit (Die Illustration hat Zeichner Bernd Kissel für Saar-Nostalgie angefertigt.) Hatte man sich den Nachmittag kräftig ausgetobt, bekam man irgendwann auch Hunger. Ich ging dann in den Hof, brüllte unter dem Küchenfenster "Mamme - Mamme - Mamme" - schon kam meine Mutter angeschossen, weil sie das gute alte "Mamme" nicht leiden mochte - auch "Babbe" mochte sie nicht - sondern es für richtiger hielt, dass ihr Goldkind fein vornehm "Mutti" rief oder "Vati" sagte, und zwar in gedämpftem Tone. "Was ist denn?" "Geeh, schmeiß mir 'mol e' Schmier runner, ich hann Hunger". Sie schnitt dann eine Scheibe Brot ab, hielt sie unter den Wasserhahn, ließ sie gut nass werden und streute Zucker drauf. War die wöchentliche Zuckerzuteilung schon alle, löste sie eine Saccharintablette in Wasser auf und beträufelte damit die "Schmier", ziemlich eklig süß, diese Tabletten. Dann wurde die "Schmier" in Zeitungspapier gewickelt und dem engelhaften Kind runtergeworfen. Wenn sie Glück gehabt hatte bei einer ihrer Hamsterfahrten und mit Zuckerrüben nach Hause kam, dann gab es eine "Harzschmier", im "Reich" als Rübenkraut bekannt. Die Zuckerrüben wurden geschnitzelt, ausgekocht, die Brühe eingekocht, bis so ein tiefschwarzes Harz übrig war. Kennen Sie das noch? Als es besser ging, belegten wir drei gerne unser Brot mit Handkäschen und strichen die Harzschmier drauf, das war lecker. Damit waren wir unserer Zeit voraus, denn heutzutage isst man auch Käse mit feiner Marmelade. Da wir ja "unten an der Saar" wohnten und ich mich gerne auf dem Treidelpfad oder in den Anlagen herumtrieb, brachte mir mein Vater frühzeitig bei, im Wasser den "Toten Mann" zu machen, richtig schwimmen konnte ich aber nicht, also war ich ein Fall fürs Schwimmschiff und seinen beleibten Schwimmmeister und "Kapitän" Kaspar Bock, allseits beliebt und bekannt und respektiert von seiner Kundschaft. Schwimmschiffe auf der Saar gab es seit Mitte der zwanziger Jahre, erst 1957 wurde der Schwimmbetrieb eingestellt wegen allzu großer Verschmutzung des Wassers. "Mein" Schwimmschiff, die "Vaterland", ist heute ein Restaurant-Schiff und liegt in der Mitte der Stadt verankert, zur Zeit, wenn man den Angaben im Internet trauen darf, in der Näh' der "ald Brigg". In den Vierzigern lag es in der Nähe der Daarler Brigg. (Mehr zu Schwimmschiff, Kaspar Bock und SV 08 lesen Sie hier.) Hatte man sich angemeldet und erschien mit Badeanzug und Handtuch auf dem Schiff, gab es zuerst die Trockenübungen, hatte man diese einige Tage lang absolviert, wurde man vom Kaspar an die Angel genommen, und wenn er oben auf dem Schiff kommandierte "Eins - zwei - terrei" führten wir brav die gelernten Arm- und Beinbewegungen aus. Der Kaspar war ein großer und vor allem reichlich kräftiger Mann mit seinen ca. 140 Kilo. Er regierte uns mit einem Tauende, das pfiff ordentlich um die Beine, wenn er uns disziplinierte, und es war ratsam, sich immer in einer gewissen Entfernung von ihm zu befinden - jedoch noch nahe genug, dass er einen bemerkte und an die Angel nahm. Er hatte ja eine große Verantwortung bei dem kleinen Gezappel, fast alle jünger als zehn Jahre, und es wäre nicht auszudenken gewesen, wenn eines der Kinder über Bord gefallen und ertrunken wäre - mit einem Bein befand sich der Kaspar immer im Gefängnis! Nach ein paar Wochen derartigen Übens, also meist im September, machte man dann seinen Freischwimmer und bekam einen Ausweis. Wie viel das alles kostete, weiß ich nicht mehr, vielleicht war es auch kostenlos von Seiten des Schwimmvereins, und die Kosten, wie z.B. Kaspar Bocks Gehalt, wurden von der Stadt getragen? Was mich heute sehr verwundert ist, daß sich weder Eltern, Schwimmverein noch Gesundheitsamt an dem Abwasserkanal störten, der so etwa zehn Meter hinter dem Schwimmschiff ungeklärte Haushalts- abwässer in die Saar transportierte. Alles was von dort kam, schwamm am Schwimmschiff vorbei, und man hielt immer den Mund schön fest geschlossen, hing man beim Kaspar an der Angel. Verwöhnt und zimperlich waren wir wahrhaftig nicht, "Dreck macht Speck" heißt es ja und zäh waren wir allemal. Lag ich mal im Bett und versicherte meiner Mutter, daß ich unmöglich aufstehen und in die Schule gehen kann - wegen Krankheit - da legte sie mir die Hand auf die Stirn, stellte fest "Aha, die Faul- krankheit! Los, raus aus dem Bett und ab in die Schul." Dabei war mir wirklich manchmal ein bisschen blümerant zumute. Auch im September, wenn wir Kinder unseren Freischwimmerschein hatten, veranstaltete dann der Schwimmverein die sehr beliebte und bekannte "Blauschwarze Nacht" auf dem Schwimmschiff und an Land. Dort gab es eine betonierte Fläche, Tische, Stühle sowie eine Bude, wo man seine Getränke kaufte und von wo auch die herrliche Swing-Musik kam - Glenn Miller an der Saar! Während die Erwachsenen schwoften, wurden wir Plagen nach Hause geschickt, spätestens um acht Uhr mussten wir daheim sein, sonst wurde es unharmonisch. Vergessen habe ich noch zu erwähnen, wie wunderschön mit bunten Lampions und Windlichtern das Schiff und die Tanzfläche geschmückt waren, so herrlich bunt, wie wir armen Kriegskinder das vorher kaum gesehen hatten. Aber eines Tages schwammen dicke Schaumteppiche auf der Saar, vom Wasser war nichts mehr zu sehen, unmöglich, in der Brühe zu schwimmen. So wie Jean Kind im Osthafenviertel irgendwann wegen der Verunreinigung der Saar durch Hüttensand und Öl nicht mehr ins Wasser springen konnte, so mussten auch wir unsere Wasserspiele beenden. Wie lange

das dauerte mit dem Schaumteppich, weiß ich nicht mehr. Ich ging dann später ins Deutschmühlenbad, aber an der Saar, mit dem Schwimmschiff (die nackten Füße klatschten so hübsch auf die warmen Planken) und Kaspar Bock war es schöner. Die Autorin bezieht sich oben auf Jean Kind, der heute in Sélestat wohnt, aber seine Kindheit in Saarbrücken verbrachte (siehe Souvenirs Jean Kind, 5. Abschnitt). Dieser kommentierte das Thema Schwimmenlernen daraufhin wie folgt: Die "Ald Schwaddudel" erzählt, wie sie in der verschmutzten Saar auf dem Schwimmschiff bei der Alten Brücke schwimmen gelernt hat. Zuerst Arme, dann Beine richtig zu bewegen, dann an einer Stange ins Wasser, und fest den Mund zuhalten, damit man keinen dreckigen Schaum schluckte. Das war eine gute und sichere Art, um schwimmen zu lernen, aber es dauerte sehr lange. Mein Vater hatte keine Geduld für

eine solche Methode.

Er hatte mir natürlich schon die Bewegungen gezeigt, wenn er selbst in die Saar schwimmen ging. Eines schönen sonnigen Tages zu Beginn des Sommers ging er mit mir die Treppe am Ende der Kaimauer der Lagera hinunter, "um zu fischen" wie er mir sagte. Plötzlich packte er mich an und warf mich ganz einfach ins Wasser! Er war wohl schon bereit mich zu retten, wenn es notwendig gewesen wäre, aber als er mich paddeln sah, meinen Kopf aus der Saar hoch herausgestreckt, und ich wieder ans

Ufer kam, lachte er mich zufrieden aus! Ich war damals (1946) neun Jahre alt (siehe das Bild mit meiner Mutter auf dem Geländer). Schwimmen war so ganz schnell gelernt! Und meine Furcht vor dem Wasser war auch schnell verschwunden. Ich ging wieder stolz

die Treppe hoch nach Hause, um alles meiner Mutter zu erzählen. |

|

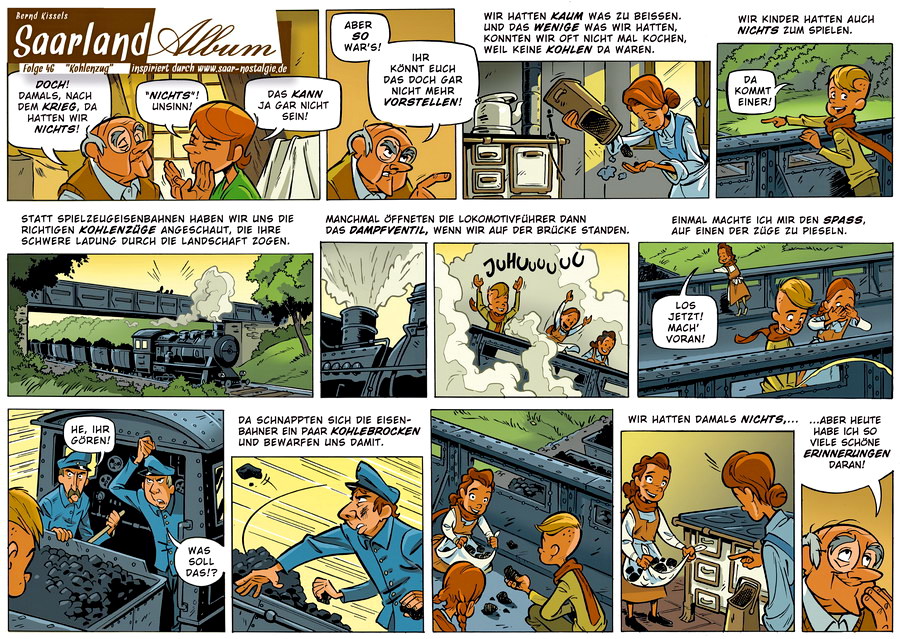

In der Nähe unserer Schule führte eine Brücke über die Eisenbahn [gemeint ist die Josefsbrücke in Malstatt. R.F.]. Wir liebten es, von dort oben die Kohlenzüge anzuschauen, die damals in großer Anzahl und schwer beladen die Steigung hochkeuchten. Wir Mädchen spuckten manchmal träumerisch ein bisschen auf die Loks hinunter und warteten darauf, dass einer der Lokomotivführer das Dampfventil öffnete. Es war einfach herrlich, wenn man plötzlich, unsichtbar für alle anderen, in dem weißen Dampf stand und den eigenartigen Geruch schnuppern konnte. Die armen Kinder von heute, alles haben sie, nur kein Straßenleben wie wir damals, und auch keine Freude an den riesigen Maschinen, die ächzend und keuchend und dampfend und schrill pfeifend unendlich viele Waggons mit Kohle hinter sich herzogen: einfach faszinierend zu sehen! (Lesen Sie dazu bitte auch auf der Seite Sechs französische Freunde, dort fast ganz unten!)

Hierzu schreibt der etwa gleichaltrige Jean Kind: Die Erinnerungen der Alt Schwaduddel sind meinen eigenen sehr ähnlich, sie als Mädel und ich als Bursche. Wir spielten damals mit Nichts; wir freuten uns über alles, zum Beispiel den Geruch des Rauchs von Lokomotiven - sie von einer Brücke aus, im weißen Dampf stehend, und ich vom Fenster unserer Küche im Wohnhaus der Lagera im grauen verbrannten Kohlenstaub. Aber auf die Heizer zu pissen, damit sie uns mit Kohlen bewarfen, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Antwort der Ald Schwaduddel dazu: Wer von den Freggerten als erster auf die Idee kam, da hinun- terzupieseln, weiß ich nicht. Und ob die auch richtig pissten? Wieviel fasst so eine Bubenblase? Bis die Flüssigkeit, wenn welche abzugeben war, bis unten ankam, war sie sicherlich schon stark verteilt. So genau haben wir Mädchen auch nicht hingeguckt,

das gehörte sich ja nicht. Vielleicht wollten die Eisenbahner uns ja auch nur etwas zukommen lassen? Sie wußten genau, wie es mit der Versorgung aussah. Es war ja auch so, dass Halbwüchsige auf die langsam fahrenden Züge aufsprangen und mit Händen und Füßen die Kohlen neben die Geleise stießen, damit die Leute, die mit Taschen und Tüchern dort warteten, sie einsammeln konnten. Es wurde ja damals viel geklaut, man sprach von "Organisieren", und es war nichts

dabei.

Allerdings - beklaute man andere Arme, dann war man kriminell. Sozusagen die Regierung zu beklauen, das war Notwehr. |

|

Von der oben erzählten Geschichte unserer Schwaduddel über die Kohlenzüge ließ sich der saarländische Zeichner Bernd Kissel inspirieren, um die Folge 46 vom 15. Januar 2011 seines "Saarland-Albums" zu gestalten. Dieses erschien bis Mitte 2011 immer samstags in der Saarbrücker Zeitung. Wir geben diese Folge hier mit freundlicher Genehmigung des Zeichners wieder. - Danach geht es weiter mit den Schwaduddel-Erinnerungen. |

|

In den Fünfzigern zum Ostersonntag in Straßburg (Strossburri) gewesen. Wir stehen vor dem Münster, als ein Bus mit Merziger Kennzeichen angefahren kommt. Die Türen öffnen sich, zuerst quillt so ein kleiner Mann hervor, sein Schakett über dem Arm, so daß man die Galljer sieht, Hemd offen, Krawatte runtergezogen, Batschkapp uffem Kopp. Der Kleine saust zum Münster, guckt die Fassade hoch, guckt sie wieder runter, dann dreht er sich um und brüllt Richtung Bus "Schängelsche, kumm, mach dabber, mach dabber!" Das Schängelsche beeilt sich "Watt iss dann?" Der erste: "Ei luu mo loo". Das Schängelsche guckt und guckt, dreht sich rum zu seinem Freund und spricht: "Leck mich'n Ärsch - iss datt hoch!". - Ende - Worterklärungen für Nichtsaarländer: |

|

So kurz nach dem Krieg gab es ja in den Schaufenstern kaum etwas zu sehen, meistens handelte es sich um Attrappen aus Pappe - wie etwa die Schweinchen-Figur im Metzgerladen - aber was, zum Beispiel, stellten denn die Textil-Läden aus? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Gut in Erinnerung habe ich jedoch das Schaufenster der Parfümerie Kirchner, hinten am St. Johanner Markt, Ecke Türkenstraße, gegenüber dem "Kaufhaus Rex", das jedoch in Wirklichkeit eine Art von Kurzwarenhandel war. "Kaufhaus" hat Rut Rex, die Tochter des Inhabers und erste saarländische Schönheitskönigin, ihr Lädchen am Obertor genannt. Rut Rex wurde damals gekrönt durch einen Wettbewerb auf Fotobasis, veranstaltet vom "Tintenfisch". Der "Tintenfisch" war eine humoristische Zeitung, gerne gekauft, bestand aber trotzdem nur wenige Jahre und über ihn müsste hier eigentlich auch noch geschrieben werden [ist schon lange geplant, bitte noch etwas Geduld! R.F.] Von Rut Rex habe ich mal in ihrem "Kaufhaus" Strümpfe gekauft zum Muttertag. Unvergesslich sind mir ihre super- langen, wunderschön lackierten Fingernägel. Sie versuchte dann später noch eine Film- und Fernseh- karriere, aber so richtig erfolgreich wurde sie nie. Doch zurück zum Thema: Jedesmal wenn ich mich am St. Johanner Markt befand, ging ich auch zu Kirchners Schaufenster mit seinen so reizvollen Attrappen von Parfümflaschen, Lippenstift-Hülsen, Puderdosen usw. usw. Immer wieder ging ich auch in den Laden, um nach Kirchners Lanolin-Cold-Cream-Seife zu fragen. Die hatte meine Mutter schon vor dem Krieg bei Kirchners gekauft. Nach dem Krieg gab es sie längere Zeit nicht, und als ich einmal wider Erwarten doch ein Stück Seife über die Theke gereicht bekam, musste ich bei dieser Gelegenheit zu meiner Pein gestehen, dass ich kein Geld dabei hatte (oder log, dass ich es zu Hause vergessen habe oder so). Von da an kauften wir unsere Seife immer bei Kirchners, gelb verpackt und wunderbar nach Veilchen duftend. Ein bisschen Luxus musste einfach sein nach der Hitlerzeit, nach der "Schwimmseife" die es für uns, das Volk, als einzige Seife gab (die Bonzen besorgten sich wohl bessere Ware im Ausland). Die "Schwimmseife" war etwa halb so groß wie ein kleines Zigarettenpäckchen, gelb, ging im Wasser nicht unter, roch nach Chemie und verbrauchte sich rasend schnell. War sie alle, dann nahm man Tonerde zum Waschen, ging ja an den Füßen und Händen, aber wie war sie im Gesicht? Wie bekam man seine Haare sauber? An Shampoo kann ich mich nicht in dieser Zeit erinnern. Ein Detail zwischendurch: Nach dem Krieg wurde behauptet, diese Seife wäre aus dem Menschenfett, das in den Krematorien der KZs anfiel, gemacht worden. Ob das eine Greuelgeschichte war, vielleicht lanciert von den Besatzungsmächten? Ob ich das mal gelesen habe in einem der Berichte über die Verhältnisse in den KZs? Aber zurück zu Kirchners. Später, so Anfang der Fünfziger, eröffneten sie dann ihre Parfümerie in der Bahnhofstraße, zwei Häuser oberhalb von

|

|

|

|

|

Mein Vater war katholisch und ich wie meine Mutter evangelisch, Religion spielte keine Rolle in meiner Familie. Trotzdem sollte ich konfirmiert werden, aus Gründen der Tradition. Als die Zeit des Religionsunterrichtes näherrückte, an ihrem Ende die Konfirmation, war ich durchaus interessiert. Wie jeder ganz junge Mensch war ich "am Suchen" und fühlte mich angezogen von der Ruhe, Stille und Besinnlichkeit in den Kirchen, liebte ganz besonders die katholischen mit ihrem Weihrauch- und Blumenduft, ihren Statuen und Bildern und auch, weil sie immer offenstanden. Es hieß also, sonntags früher aufstehen und zur Kirche wandern, während meine Eltern es sich gut gehen ließen bei schöner Radiomusik und Frühstück. Damals waren die Bibelauslegungen noch im Schwange, und mancher Pfarrer, der sich gerne reden hörte, bekniete seine Schäflein bis zur Erschöpfung, seiner und der anderen, so auch der meinigen. Nach zwei oder drei seiner ellenlangen Sätze war meine Aufmerksamkeit dahin, meine Augen wanderten zu den Fenstern der Behelfskirche oder folgten dem dicken Brummer, der schon eine ganze Weile herumsurrte, während ich überlegte, auf welchen schweißigen Männernacken er sich als nächstes niederlassen würde. Meine Gedanken glitten auch unausweichlich zu meiner damaligen Lektüre, das waren die drei Winnetou-Bände - unvergesslich! Hätte ich in späteren Jahren eine Tochter gehabt, ich glaube, ich hätte sie, wie Carl Zuckmayer eine der seinen, "Winnetou" genannt. Musikalisch gab für mich der Kirchenbesuch auch nicht viel her, mal abgesehen von Paul Gerhardt oder von dem schönen "Ein feste Burg ist unser Gott", eine Bach-Kantate. Kurz, ich langweilte mich entsetzlich, beschloss, da nicht mehr hinzugehen und im übrigen auf die Konfirmation zu pfeifen. Gedacht - getan. Das Wetter war schön, ich legte mein Buch an eine Stelle, wo ich es beim Hinausgehen greifen konnte, sagte den Eltern "ich geh dann jetzt" und schwupps, war ich draußen, ging die Treppe zum Treidelpfad an der Saar runter (man kann sie auf der Postkarte ganz oben sehen), rechts zu den Anlagen, wo es schöne Büsche gab mit Kuhlen, wo man bequem liegen konnte. Hörte ich dann die Glocken läuten, es waren wohl die der Christ-König-Kirche, trödelte ich nach Hause. "Was hat denn der Pfarrer gesagt?" "Ooooch..." und damit war Ruhe. So zwei oder drei Male konnte ich mir mit der Tour einen angenehmen Sonntagmorgen verschaffen, dann hat irgend so eine Petze, wahrscheinlich war es der Kantor mit seinem Schmalztenor, dem Pfarrer gesteckt, dass eines seiner Schäflein nicht mehr kommt, und ich wurde über die Schule zu einer Unterredung mit dem Pfarrer "gebeten". Ich ging gerne hin und dachte, vielleicht höre ich jetzt mal etwas über Religion, das mir ans Herz geht? Aber Pfeifendeckel! Ich wurde übel zusammengedonnert, Höhepunkt war, dass der Pfarrer mir versicherte, er werde dafür sorgen, dass ich keine Lehrstelle bekomme und auch nicht konfirmiert werde, wenn ich weiterhin schwänze. Nicht konfirmiert werden, das war mir sowieso egal. Das ständige Gerede meiner Eltern, welche Onkels und Tanten und Cousinen, Cousins und Bekannten sie zur Konfirmation einladen wollten und, am wichtigsten, wie sie das Geld für das Großereignis zusammenkratzen sollten, ging mir eh auf den Geist. Ich glaubte auch nicht, dass der Pfarrer soviel Macht besaß, dass er mich um eine Lehrstelle bringen konnte, erzählte aber trotzdem meiner Mutter vorsichtshalber von seinen Drohungen, und wie es dazu gekommen war. Die Dresche war fürchterlich und überzeugend. So ließ ich mich halt konfirmieren, und ich bekam wenigstens meine erste Dauerwelle und wurde meine langen Zöpfe los. Aber eine Raasch (frz. rage = Wut) hatte ich trotzdem im Bauch, und so beschloss ich, wenn ich erstmal 21 Jahre alt bin, aus der Kirche auszutreten. So geschah es auch, wenn auch aus Trägheit erst vier Jahre später. Da ich 44 Jahre gearbeitet habe, ging der evangelischen Kirche durch so einen herrschsüchtigen und verständnislosen Priester einiges an Kirchensteuern verloren. Nach meiner Pensionierung ging ich hier am Ort in den Kirchenchor der St.Stephans-Kirche, gegründet von ungardeutschen Katholiken. Es war eine so schöne Zeit! Die nahmen mich auf, auch ohne dass ich auf dem Papier eine Christin war, der Pfarrer predigte, dass es eine Freude war, ihm zuzuhören, und musikalisch, ja, da war es einfach Mir tut es heute noch Leid, dass ich damals nicht in der Ludwigskirche konfirmiert wurde, die ja noch nicht wieder eröffnet worden war, weil man lange darum gestritten hat, in welchem Stil sie restauriert werden sollte. Im Kampf um den Innenausbau soll sich doch ein einflussreicher Professor der Universität quer gelegt haben, weil er sich a) ein schönes Honorar für sich und b) so eine Art Unsterblichmachung seines Namens davon versprach, wenn die Ludwigskirche, so wie er es wollte, innen modernst gestaltet worden wäre. Ich glaube, kurz bevor ich 1966 heiratete und nach Darmstadt zog, war der Mensch wohl nach Walhall eingegangen und man tat, was das einzig Richtige war - man stellte die Kirche in ihrem Original-Barockstil wieder her. Was für ein Prachtstück sie seitdem wieder ist! Also auch um dieses Erlebnis, in einer so schönen Kirche konfirmiert zu werden, haben mich die Hitlerei und der Krieg mit der Zerstörung des geliebten alten Saarbrückens gebracht.... Foto: Die Ludwigskirche vor ihrer Zerstörung durch den Krieg. (Aus: 5 Jahre Bauen an der Saar, S. 33.) Die Nonnen, die neben der Sankt-Josef-Kirche untergebracht waren, hatten auf mich eine besondere Anziehungskraft. Ich ging gerne von zu Hause aus über die Molschder Brigg, rauf zur Frankenstraße, da wohnte Verwandtschaft. Dann ein Stück die Bahngleise entlang, da kam man zu St.Josef. Dort lauerten wir darauf, einer der Nonnen zu begegnen. Sie waren zum größten

Teil liebe, gute alte Mädchen im schwarzen Habit mit einer weißen Kordel um die Taille, die als Gürtel diente. Sah man eine auf der Straße, stürzte man auf sie zu, dann ein heuchlerisches "Gelobt sei Jesus Christus", ein Küssen der Hand oder, wenn man die nicht erwischte, der Kordel. "In Ewigkeit Amen", und dann kam's: "Schwechda, hann Ihr vielleicht e Bildche?", schamlos und heuchlerich, schließlich war ich evangelisch... So gingen wir die gutmütigen

Frauen an und beobachteten höchst gespannt, wie sie ihr Messbuch von irgendwo herzauberten, blätterten und suchten, bis sie ein Andachtsbildchen fanden. Ich sehe heute noch das liebe gütige Gesicht einer dieser Nonnen vor mir, nach fast siebzig Jahren! Und was haben wir gemacht, wir Wegelagerer, Heuchler, hemmungs- und skrupellos? Wir tauschten nachher die Bildchen! Drei Johannes in Silber gegen eine Maria in Gold, so ungefähr war der Kurs. |

|

Hinweis: Eine ausführliche Beschreibung der Kinos im Saarland mit vielen Fotos finden Sie auf der Seite Saarländische Kinos. Die Ald Schwaduddel hat uns auch als erste über die berüchtigten Fran- zösischkurse in den Kinos nach dem Krieg berichtet; darüber können Sie auf der Seite Kino im Saarland lesen. Ab und an gingen wir auch ins Kino. In den Johannishof in der Mainzerstraße oder in die Wartburg. Ja, es gab in der Wartburg nicht nur den Rundfunk, sondern auch ein Kino, es muss bis in die 50-er hinein bestanden haben. Für uns war aber der Johannishof "zuständig", da wir in der Nähe wohnten. Außerdem fallen mir noch der Gloria-Palast und das Passage-Kino ein. Dessen Eingang war am Anfang der Passage, die auch dem Kaufhaus seinen Namen gab. In der Hohenzollernstraße 45 gab es ein großes Kino im Gebäude der Arbeiterwohlfahrt [es hieß "Vox"]. Zu den Verwaltern dieses Kinos hatte ich beste Beziehungen, mein bisschen Taschengeld gab ich dort aus für Film-Standfotos, die in den Schaukästen aushingen, bis der Film abgesetzt wurde. Es gab dort eine ältere Dame, die, nachsichtig lächelnd, mir alle Standfotos von Rita Hayworth verkaufte. Erinnern Sie sich noch, wie schön sie war? Ich war so begeistert von ihr, mit meinen 14 Jahren, wie es heutige Teenager vielleicht für Tokio Hotel oder andere Pop-Gruppen sind. Damals gab es eine Filmzeitschrift in der Bundesrepublik, die auch im Saarland zu haben war, wo man kostenlos Anzeigen veröffentlichen konnte. Ich also geschrieben und der Menschheit mitgeteilt, dass ich einen Rita-Hayworth-Club gegründet habe, und sich bitte jeder melden sollte, der sie auch so hinreißend findet. Stücker fünf haben sich gemeldet! Zwei in Saarbrücken, ein Junge von der Schweizer Grenze, ein Mädchen in Berlin und meine liebste Freundin, Irene aus Stuttgart. Sechzig Jahre sind wir nun schon befreundet Und schließlich war da noch der UFA-Palast. Er stand da, wo heute die UT-Kinos sind. Es war einst ein großer Filmpalast, innen ziemlich verplüscht. Dort habe ich mal Marika Rökk "in persona" gesehen. Ich rief ihr laut zu, "Kommen Sie bald wieder!". Sie lächelte mich lieblich an, während ein Polizist auf die Schleppe ihres Kleides latschte. Sie fuhr herum wie ein Blitz, zerrte ihr Gewand unter seinem Fuß hervor und funkelte ihn feurig an ... oh la la, escht Puszta! Der Ärmste guckte in die Luft und tat so, als wäre nix passiert, er war wohl zu belämmert, um sich zu entschuldigen. Das Kino riss man dann später ab, und weiter vorne, an der Ecke leider auch das berühmte, geliebte Café Sartorius, um dort diese scheußliche Brücke zu bauen [gemeint ist die Wilhelm-Heinrich-Brücke] und noch einige noch scheußlichere Gebäude dazu. Die ganze Ecke ist eine einzige schreiende Wunde (komische Metapher!) und

es tut einem in der Seele weh zu sehen, was beim Bau dieser Stadtautobahn alles zerstört wurde. |

|

Dann saßen sie wie die Unschuldslämmer da und guckten in die Luft, als der Schulrat und Lehrer F. mit verdächtig breitgezogenen Mundwinkeln sich erkundigten, ob bei uns von der Untat etwas bekannt wäre? "Ei nää, Herr Lehrer!" Leider, leider haben jedoch manche Knaben so eingebaute Verräter, die jeden Unschuldsblick Lüge strafen. Das sind die roten Ohren, die immer röter werden, je mehr der Besitzer unter Dampf und Druck steht. Einem erfahrenen Lehrer wohl bekannt. Die Verhandlungen, milde Drohungen, gingen weiter, als plötzlich, ohne dass ein Signal erkennbar gewesen wäre, vier oder fünf unserer Freggerte aufsprangen und mit affenartiger Gelenkigkeit quer über die Bänke turnten - das Gejohle können Sie sich vorstellen - zur Tür hinausrannten und die Treppe hinunterpolterten, gefolgt von den Autoritäten. Später kamen sie dann zurückgeschlichen zu ihren Plätzen in der Klasse. Demutshaltung, man mußte ja Reue zeigen, aber die Blicke, die Blicke unter gesenkter Stirn! Huck Finn und Tom Sawyer hätten's nicht besser gekonnt, wenn sie von Tante Betsy in den Senkel gestellt wurden! Danach aber, ja danach war dann der Weg frei für Ruhm und Ehre, Ehre und Ruhm und hohes Ansehen bei allen Schülern der guten alten Dellengartenschule von vor sechzig Jahren. Über den Zustand, in dem sich in den frühen 50-er Jahren manche Autos befanden, fügt die Ald Schwaduddel zu der obigen Geschichte noch hinzu: Ein Freund von uns hatte damals auch so eine Art von Gutbrod. Wir wollten mal abends zu Dritt zu einer Tanzerei, ich öffnete mit Schwung die Tür und hatte diese dann in der Hand, sie war nämlich nur mit Fissääl*) am Rahmen befestigt gewesen. "Du hast mein Auto kaputtgemacht" heulte der Besitzer auf und der Abend verlief von seiner Seite aus unter wenig harmonischen Schwingungen. Kann aber auch sein, dass er deshalb vergrätzt war, weil er nichts Gescheites zum Tanzen fand.

----------------------------------- *) "Fissääl" - für Nicht-Saarländer: Kordel, Schnur. Vom französischen ficelle (Schnur, Bindfaden).

| ||||

|

So einen Überraschungsangriff starten und mich "ins kalte Wasser werfen", wie es Jean Kinds Vater mit seinem Sohnemann machte *), das ging nicht mit dem Rad. Also wurde zur Täuschung gegriffen und mein Vater versicherte mir hoch und heilig, daß er das Rad immer ganz ganz fest halten und nie loslassen werde, bis ich mich sicher fühle und es ihm sage. So rannte er also eine Weile neben mir her, wurde schließlich kurzatmig, der Sache wohl überdrüssig, gab dem Rad einen kräftigen Stoß und sagte "So, jetzt fahr". Ich, halbtot vor Angst, fing an zu kreischen wie eine Strigidae (das ist eine in Amerika lebende Kreisch-Eule, hab sie erst neulich gefunden in Wikipedia), trat immer schneller in die Pedale, vergaß zu lenken und donnerte dann, laut kreischend und geradeaus mit dem Kopf voran, gegen eine Garagentür - das krachte! Und nebenan stand der Rolf und japste nach Luft vor lauter Lachen und giggelte auf eine ganz und gar unangenehme Art, und die Frau Meier raffte schon ihr Sofakissen, um auf Tour zu gehen. *) Lesen Sie dazu bitte Jean Kinds Geschichte oben, am Ende des Abschnitts Wiederaufbau, Kinderspiele usw. Da stand schon mein Vater neben mir, doch ziemlich erschrocken, vielleicht taten ihm auch die Ohren weh durch meine Brüller. Er hob das Rad von mir runter - doch ja, nix kaputt, dann hob er mich auf die Beine, klopfte den Staub von mir ab, schimpfte, dass ich das Lenken vergessen hatte, und ich, inzwischen vor Wut fast außer mir, sagte, "So, jedzd gehn ich bei die Muddi un verzähl der alles". Und das war das Ende meiner Bemühungen, den schönen Sport zu erlernen. Viele Jahre später wollte ich das Autofahren lernen, daraufhin kaufte mein Mann schnell eine Déesse (Citroen DS 19), damit war ich schon bedient, der bringt mich um, mach ich ihm eine Delle rein! Trotzdem, ran an den Fahrunterricht! Der Fahrlehrer war hauptberuflich ein solcher bei der Bundeswehr, machte ich mal einen Fehler, schlug er die Hände vors Gesicht und machte "Haach Haach Haach", außerdem konnte er nicht verstehen, dass ich mich mit den Automarken nicht auskannte und, wenn er mir sagte, dass ich „nach dem Mercedes nach links abbiegen“ sollte, mich erkundigte "Ist das der Rote?" Das Fass zum Überlaufen brachte ich bei ihm, als ich eine Vollbremsung machte, weil da ein Dompfaff auf der Straße saß. Das war für mich halt wichtig, aber er hielt mich für plemplem und hatte gar nichts dagegen, dass ich meine Autopläne aufgab. Mir gefiel’s halt nicht, dass ich immer geradeaus schauen sollte und meine Gedanken zusammenhalten und nicht plötzlich bremsen durfte, um einen Dompfaff zu retten oder eine blühende Magnolie zu bewundern. Mein Papa

hatte auch so seine Erlebnisse beim Führerscheinmachen. Dies geschah auf dem

Truppenübungsplatz Baumholder, so etwa 1938. Der Ausbilder sagte ihm

"Guck, doodemit duhschde lenke, das iss die Handbrems, do gebbschde Gas, do

duhschde middem linke Fuß bremse unn wannde fahrschd, dann immer in der Midd

vunn der Strooß unn immer dicht hinner Deinem Vordermann". Das waren

ja gute Ratschläge für die Rollbahn in Russland, wo er den Nachschubfahrer machen musste, aber leider blieb er bei dem Fahrstil auch ab 1953, als er sich sein erstes Privatauto kaufte. Ihm und dem Auto ist nie was passiert, aber ich

bin sicher, er hat manch anderen Fahrer, selbst auf den damals noch so leeren Straßen,

an den Rand des Herzinfarktes gebracht. Ich bin sehr selten mit ihm

und meiner Mutter gefahren, die beiden zankten sich unentwegt, weil meine

Mutter immer wieder "Jule, pass uff" brüllte und auch, weil er mir

mal auf abendlicher Heimfahrt vom Ruhrgebiet aus die Karte in die Hand gab,

damit ich ihm sagen konnte, wie er fahren sollte. Auf einmal waren wir in

Holland, jedenfalls an der Grenze, und ich fühle mich heute noch ungerecht

behandelt, hatte er mir doch nicht gesagt, dass Norden auf einer Karte immer

oben ist.

|

|

Der nachfolgende Text bezieht sich auf die Zeit vor dem Kriegsende, die vor der eigentlichen Saar-Nostalgie-Periode liegt. Wir möchten aber nicht darauf verzichten und geben ihn deshalb hier wieder.

Auf der Flucht und wieder zurück (1944 - 45)

Wie die achtjährige Schwaduddel das Kriegsende erlebte

Nachdem mein Vater ein halbes Jahr Nachschubfahrer in Russland war, wurde er wieder nach Hause geschickt wegen seiner schlechten Gesundheit; er nahm eine Stelle als Waffenmeister beim Stalag 19 in Forbach in Lothringen an. Wer es nicht weiß, ein Stalag ist ein Kriegsgefangenen-Stammlager. Im Jahre 1941 wurde ich armes Wurm als einziges deutsches Wesen, ein Besatzer, eine "sale boche"*), in einer Forbacher Schule eingeschult. Es war sehr schlimm für mich, umgeben zu sein von lauter kleinen Franzosen, denen die Deutschen das Französischsprechen verboten hatten und deren Väter sie kurzerhand zu Deutschen erklärt und nach Russland zum Kämpfen "für den Führer" geschickt hatten. *) schlimmes Schimpfwort der Franzosen für die Deutschen; die deutsche Wehrmacht hatte ab 1940 große Teile Frankreichs besetzt. Irgendwann, vielleicht nach der Landung der Amerikaner in der Normandie oder früher?, wurde dieses Stalag aufgelöst und die Verwaltung nach Freinsheim in der Pfalz verlegt. Wo die Gefangenen abgeblieben sind, weiß ich nicht. Dort hieß es eines Tages "Rette sich wer kann", die Zivilangestellten wurden entlassen, die Armeeangehörigen, die Akten usw. verladen, meine Eltern standen mit zwei Fahrrädern, zwei Koffern, etlichen Taschen und einem Kind von noch nicht neun Jahren bereit, und der Tross verließ Freinsheim.

Also wir kamen durch, unterwegs ab und an mal Halt gemacht in kleinen Städtchen, die so schön waren, dass sogar ich, das Kind, es bemerkte. Schlafen konnten wir manchmal bei freundlichen Leuten oder auf einem der Wehrmachtsfahrzeuge, die uns immer noch überholten. Als wir uns Rothenburg ob der Tauber näherten, kamen wir gerade zurecht, um einen Bombenangriff zu überleben, dabei hatte mein Vater geglaubt, Rothenburg, als Lazarettstadt, überall auf den Dächern war das Rote Kreuz hingemalt, würde nicht angegriffen werden, da verboten nach der Genfer Konvention und dadurch geschützt. Nun, die Engländer haben es doch getan. Unser ganzes Gepäck verbrannte im 'Roten Ochsen'. Als wir durch die Stadt irrten, eine Straße mit lauter modernen Fassaden brannte lichterloh und hinter uns krachten die ausgebrannten Häuser herunter, kamen wir auch auf den historischen Marktplatz. Das Rathaus brannte und einige der Türmchen mitsamt Dächern auf den mittelalterlichen Gebäuden des Marktplatzes. Wir kamen auch an der historischen Schmiede vorbei, dort war eine Kuh mit ihrem Kälbchen angebunden, die Tiere an einer Seite ganz verbrannt. So standen sie da, die Vorderbeine gespreizt und den Kopf fast bis zum Boden hängen lassend, ich weinte, war untröstlich vor lauter Mitleid mit den Tieren.

Als es wie ein Lauffeuer durch den Ort ging, dass die Amis kämen, haben sich die Honoratioren, wahr- scheinlich auch bänglichen Herzens, aufgemacht, um für das Städtchen zu bitten. Nachdem fast, so vermute ich, alle Bürger und Flüchtlinge wie wir (Hollfeld war ja voll davon) uns hinter den Gardinen der Wohnungen versammelt hatten, hörten wir, die wir an der Hauptstraße wohnten, Motorengeräusche und da tauchten sie auf! Zuerst kam ein Jeep, darauf saßen der Bürgermeister, der Pfarrer, die ande- ren waren vielleicht Arzt und Lehrer, schwenkten Taschentücher und riefen "Weiße Flagge - weiße Flagge - hängt weiße Flaggen raus". Ich staunte, denn der Fahrer des Jeep war ein Schwarzer, der erste dunkelhäutige Mensch in meinem Leben, die Soldaten, die rechts und links die Straße sicherten und ihre Maschinengewehre gegen unsere Fenster richteten, waren Schwarze, kurz, auf eine Länge von ca. 200 Metern nur schwarze amerikanische Soldaten, erst dahiner kamen die weißen Amerika- ner. Wäre von uns geschossen worden, die Schwarzen wären getötet worden, mein Vater war total verblüfft - als Soldat war ihm bei der Wehrmacht eingebläut worden, dass Kameradschaft und Gehorsam die ersten Tugenden des Soldaten seien. "Ist das Amerika??" meinte er, denn er hatte, trotz aller Propaganda, keine soo schlechte Meinung von den Amis. Auf die Rufe der Honoratioren hin begann in den Wohnungen eine hastige Suche nach etwas Weißem zum Raushängen, und so kam es auch vor, dass in der Eile Tischtücher, Unterhemden, alles Denkbare an Wäsche und Unterwäsche rausgehängt wurde, worüber, natürlich hinterher, als klar war, dass die Amis uns nicht abschlachten werden, herzlich gelacht wurde. Herzlich freute uns auch die List deutscher Soldaten: Als die Amis ihren Einzug hielten, öffneten sich plötzlich uns gegenüber die Türen zu einer hohen Toreinfahrt, und es kam herausgerollt und ordnete sich wie selbstverständlich in den Zug der Amerikaner ein, ein deutscher Raupenschlepper, besetzt von ca. 30 bis 50 deutschen Soldaten in Uniform, aber ohne Waffen, todbleiche Gesichter vor Anspannung. Die Amis schossen nicht, sie hätten ja ihre eigenen Leute getroffen, und so rollte dann der Raupenschlepper mit den vielen deutschen Soldaten bis vor das Städtchen, wo er dann gleich "sich in die Büsche" schlug, ohne dass es zu einer Schießerei kam, die Amis konnten sich ja sicher sein, dass sie sie in ein paar Stunden oder Tagen doch einfangen würden, außerdem waren die Unsrigen unbewaffnet und damit ungefährlich.

Der Krieg ist vorbei - die Amis kommen!

Wir hatten noch mehr Erlebnisse mit den Amis, aber mein Bericht würde zu weitläufig werden, wenn ich alles erzähle. Ich möchte aber doch noch meine Eindrücke schildern, die unsere geschlagene Armee auf mich machte. Eine lange Zeit fuhren unentwegt Camions durch Hollfeld, auf deren Ladefläche dicht gedrängt deutsche Gefangene standen, ach, was taten sie mir Leid. Sie sahen so schlecht aus, abgemagert, hingen nur noch in ihren Uniformen, die schmutzig und abgerissen waren, ließen die Köpfe hängen, waren hungrig, durstig und voller Angst, den Russen ausgeliefert zu werden, was dann ja auch geschah. So viele waren ganz junge Menschen, herausgerissen aus ihren Schulen, aus ihren Familien, aus ihren Heimatprovinzen, wussten nicht, ob sie jemals wieder nach Deutschland zurück kommen würden. Und was geschah mit den Verantwortlichen für all das Unglück? Entweder begangen sie Selbstmord, wurden hingerichtet oder flüchteten nach Südamerika, oder sie machten später Karriere in der Bundesrepublik. Es waren ja so viele im Krieg umgekommen, für die es keinen Ersatz gab, und die neue Bundesrepublik musste auf diese Kretins zurückgreifen, diese Typen, die in Russland die Soldateska waren, vergewaltigten, stahlen und brandschatzten. 26 Millionen Russen hat unser Überfall auf ihr Land das Leben gekostet, muss man sich dann über das wundern, was die Russen unseren Vertriebenen angetan haben? Aber warum nur müssen immer die Unschuldigen leiden?

Diese Textilien, die meine Mutter von den bedauernswerten

Siebenbürgern kaufte, die Zigarren, die ich "gefunden" hatte, die

Seife, Zahnpasta, Kaffee und alles andere, das sie von den Amis bekommen hatte, als sie deren Uniformen

wusch (hochkomisch, wie sie sich mal mit einem gewissen Burt zankte, der

mit ihren Bügelfalten nicht einverstanden war - keiner sprach des anderen

Sprache - aber Mutti hat sich selbstverständlich durchgesetzt), also alles das

setzte sie bei den Hollfelder Bauern um in Lebensmittel, und so waren wir gut

versorgt, bis wir "repatriiert", also ins Saarland zurückgebracht wurden. Das müsste im September 1945

gewesen sein, es war jedenfalls Herbst, aber noch nicht so kalt, so dass wir,

wenn ich mich recht erinnere, auf offenen Camions bis zu einer der Rheinbrücken

transportiert wurden, wo uns die Franzosen übernahmen und

weiter transportierten. Vor oder hinter dieser Brücke wurden wir

desinfiziert, das geschah mit allen

"Heimkehrern", denn damals gab es viel Ungeziefer, wie immer in

solchen Zeiten, und man fragte sich, woher das Zeug wohl kam. Wir wurden also von

Kopf bis Fuß mit DDT eingestäubt. Wie gefährlich und giftig dieses Mittel war,

war ja damals nicht bekannt.

Wie es bei und nach der Rückkehr ins Saarland weiterging, lesen Sie ganz oben auf dieser Seite unter "Rückkehr nach Saarbrücken (1945)".

|

|

Wenn auch Sie etwas aus der Zeit von 1945 bis 1959 zu erzählen haben, melden Sie sich bitte (Seite >Kontakt). Erzählen Sie einfach drauf los (am besten schriftlich - wenn Sie möchten, helfe ich gerne beim Formulieren!). |

|

Seite wurde begonnen am 22.10.2010, zuletzt bearbeitet am 11.7.2016 |

|

(Gesamt seit 2008)

Home (zur Startseite) > www.saar-nostalgie.de

auf verschiedene Arten beweisen und benötigte dafür viel Konzentration und schnelle Bewegung. Lustig waren die kleinen Jungs. Kinderräder gab es ja keine, es sei denn, eines war noch übrig von den älteren Geschwistern und hatte die Bombennächte überlebt. Die Jungs, irgendwie hatten sie

so "alte Böcke", das waren Uralt-Fahrräder für Erwachsene, aufgetrieben, konnten diese aber nicht

richtig benutzen, da, im Sattel sitzend, die Beine noch nicht bis zu den Pedalen reichten. Also steckte man ein Bein unter der Fahrradstange durch, nahm Schwung, hing wie so ein Knödel seitlich am Rad, musste sehr genau balancieren, damit man nicht kippte und konnte so die Pedale treten. Artistisch war das und nicht ganz ungefährlich, so den Schlossberg oder die Talstraße hinunterzusausen. Aber kühn waren sie ja, dürr, drahtig, gelenkig, voll guten Mutes und, wenigstens einige von

ihnen, mit unter der Nase einer kräftigen Rotzfahne versehen, sowas sieht man ja heute auch nicht mehr, war auch kein besonders schöner Anblick.

auf verschiedene Arten beweisen und benötigte dafür viel Konzentration und schnelle Bewegung. Lustig waren die kleinen Jungs. Kinderräder gab es ja keine, es sei denn, eines war noch übrig von den älteren Geschwistern und hatte die Bombennächte überlebt. Die Jungs, irgendwie hatten sie

so "alte Böcke", das waren Uralt-Fahrräder für Erwachsene, aufgetrieben, konnten diese aber nicht

richtig benutzen, da, im Sattel sitzend, die Beine noch nicht bis zu den Pedalen reichten. Also steckte man ein Bein unter der Fahrradstange durch, nahm Schwung, hing wie so ein Knödel seitlich am Rad, musste sehr genau balancieren, damit man nicht kippte und konnte so die Pedale treten. Artistisch war das und nicht ganz ungefährlich, so den Schlossberg oder die Talstraße hinunterzusausen. Aber kühn waren sie ja, dürr, drahtig, gelenkig, voll guten Mutes und, wenigstens einige von

ihnen, mit unter der Nase einer kräftigen Rotzfahne versehen, sowas sieht man ja heute auch nicht mehr, war auch kein besonders schöner Anblick.  Unsere Jungen machten sich gerne einen anderen Spaß mit den sehr langsamen und schwer beladenen Kohlenzügen. Kamen sie schnaufend angedampft und fuhren unter der Brücke hindurch, standen meine Schulkameraden schon oben drauf und pieselten auf die Lokomotive mit den Heizern hinunter. Jawohl, auf die Köpfe

der armen Heizer! Das war lustig, denn unten führten dieHeizer auf ihren Dinosauriern einen Veitstanz auf. Sie griffen sich allerhand schöne Kohlebrocken und warfen sie nach uns - und das war's, worauf es ankam. Die Kohlenzuteilung war mager, der Herd gefräßig, zu Hause wollte man es warm haben. Wenn es so richtig von Kohlen um uns herum prasselte, bargen wir Mädchen sie eifrig in unseren Schürzen, um sie auf dem Heimweg vor den Erwachsenen zu retten. Später wurden dann

die Kohlen in der Gruppe aufgeteilt, und man zog dreckig

aber glücklich nach Hause.

(Foto: Bernd Kittendorf.)

Unsere Jungen machten sich gerne einen anderen Spaß mit den sehr langsamen und schwer beladenen Kohlenzügen. Kamen sie schnaufend angedampft und fuhren unter der Brücke hindurch, standen meine Schulkameraden schon oben drauf und pieselten auf die Lokomotive mit den Heizern hinunter. Jawohl, auf die Köpfe

der armen Heizer! Das war lustig, denn unten führten dieHeizer auf ihren Dinosauriern einen Veitstanz auf. Sie griffen sich allerhand schöne Kohlebrocken und warfen sie nach uns - und das war's, worauf es ankam. Die Kohlenzuteilung war mager, der Herd gefräßig, zu Hause wollte man es warm haben. Wenn es so richtig von Kohlen um uns herum prasselte, bargen wir Mädchen sie eifrig in unseren Schürzen, um sie auf dem Heimweg vor den Erwachsenen zu retten. Später wurden dann

die Kohlen in der Gruppe aufgeteilt, und man zog dreckig

aber glücklich nach Hause.

(Foto: Bernd Kittendorf.)

Sinn. Dies war ein weiterer der schönen Läden, die wir nach 1947 in Saarbrücken bekamen, bei

Sinn fand man immer das Besondere! Bei Kirchner aber, die ein riesiges Angebot feinster Duftwässer hatten, kaufte ich mein erstes Parfüm, von Jacques Fath "Iris gris", gibt es leider auch nicht mehr. Das Geld dafür verdiente ich mir mit Treppenputzen und anderen Dienstleistungen in fremden Haushaltungen, da war ich so 13 Jahre alt. Bei Kirchner gab es eine ältere Angestellte, die auf Wunsch für Damen ein eigenes Parfüm aus dem Vorhandenen zusammenmixte, natürlich musste

ich so etwas auch haben, obwohl alles andere als eine Dame. Die Verkäuferin hatte es wohl schwer mit mir und das, was sie für mich komponierte, war nicht sehr überzeugend. Trotzdem - bis zu meiner Heirat und Wegzug aus meiner lieben Stadt, gab es keinen Stadtbummel ohne einen ausgiebigen Aufenthalt bei Kirchners.

Sinn. Dies war ein weiterer der schönen Läden, die wir nach 1947 in Saarbrücken bekamen, bei

Sinn fand man immer das Besondere! Bei Kirchner aber, die ein riesiges Angebot feinster Duftwässer hatten, kaufte ich mein erstes Parfüm, von Jacques Fath "Iris gris", gibt es leider auch nicht mehr. Das Geld dafür verdiente ich mir mit Treppenputzen und anderen Dienstleistungen in fremden Haushaltungen, da war ich so 13 Jahre alt. Bei Kirchner gab es eine ältere Angestellte, die auf Wunsch für Damen ein eigenes Parfüm aus dem Vorhandenen zusammenmixte, natürlich musste

ich so etwas auch haben, obwohl alles andere als eine Dame. Die Verkäuferin hatte es wohl schwer mit mir und das, was sie für mich komponierte, war nicht sehr überzeugend. Trotzdem - bis zu meiner Heirat und Wegzug aus meiner lieben Stadt, gab es keinen Stadtbummel ohne einen ausgiebigen Aufenthalt bei Kirchners.