|

oben

|

2) V o l k s b e f r a g u n g

über das Saarstatut am 23. Oktober 1955

und Abstimmungskampf

2) Consultation populaire et combat acharné lors du référendum du 2) Consultation populaire et combat acharné lors du référendum du

23 octobre 1955

sur le statut de la Sarre.- La traduction française du

texte de ce chapitre se trouve tout en bas de cette page.)

|

(> Infos über diesen und

viele weitere Aufkleber)

|

|

Inhalt dieser Seite: a) Das Gesetz b) Die Parteien c)

Der Abstimmungskampf d) Zweigeteiltes Land

e) CDU-Konflikt f) War es eine 'Volksbefragung' oder eine 'Volksabstimmung'?

Über das Ergebnis und die Folgen der Volksbefragung lesen Sie bitte auf unserer Seite > Ergebnisse & Folgen.

|

|

Bundeskanzler

Adenauer und der französische Ministerpräsident Mendès France hatten

1954 das "Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik

Deutschland und der Französischen Republik über das Statut der Saar"

(kurz: Saarstatut) ausgehandelt und am 23. Oktober 1954 unterzeichnet. Es sah im Wesentlichen eine Europäisierung des Saarlandes vor, das unter Beibehaltung der Wirtschaftsunion mit Frankreich

zu einem supranationalen, also außerstaatlichen

Territorium

werden sollte. Es hätte zum Sitz der Montanunion werden und später

weitere europäische Behörden beherbergen sollen. So hätte es sich zum Grundstein einer künftigen europäischen Staatengemeinschaft entwickeln können.

Einzelheiten über diese Vorgänge und die politischen Zusammenhänge finden Sie auf unserer Seite Das Saarstatut, die in die folgenden drei Teile aufgegliedert ist:

A) Wie das Saarstatut zustande kam, B) die Folgen für das Saarland bei der Annahme

des Statuts, C) Vollständiger Wortlaut des Statuts.

|

|

a) Das Gesetz betreffend die Durchführung der Volksbefragung

(VBG, Gesetz Nr. 457)

Als Voraussetzung für das Inkrafttreten des Saarstatuts war in seinem Artikel I festgelegt, dass es zunächst "im Wege einer Volksab-stimmung" gebilligt werden musste. Für deren Durchführung

wurde ein Gesetz erlassen.

Es wurde am 8. Juli 1955 vom Landtag des

Saarlandes beschlossen und trat am 23. Juli in Kraft, also genau drei

Monate vor dem Termin der Volksbefragung, wie im Artikel X des Statuts vorgeschrieben.

Das Gesetz [1] regelte sämtliche Details der Volksbefragung. In

§ 15 (1) bestimmte es z.B., dass die Abstimmungsberechtigten das 20.

Lebensjahr vollendet haben mussten; sie mussten also mindestens 21

Jahre alt sein.

|

|

Weiterhin wurde in dem Gesetz u.a. festgelegt, dass die Volksbefragung allgemein, gleich, geheim und frei

sein musste. Es enthielt auch Anordnungen über Stimmbezirke und

Stimmlisten, über das Stimmrecht, die Auszählungsmodi sowie die

Feststellung der

Ergebnisse,

u.v.m.

Auch

bezüglich des Abstimmungskampfes ergingen ausführliche Regelungen, z.B.

über die Presse, über Flugblätter, Aufschriften und über Plakate

politischen Charakters. Öffentliche politische Versammlungen waren von

nun an erlaubt, nicht aber solche unter freiem Himmel sowie "politische

Aufzüge". Verboten wurden auch Lautsprecher auf öffentlichen Plätzen

und Straßen.

Rundfunk und Fernsehen

durften keiner Partei Sendezeit zur Verfügung stellen, und eigene

Berichte der Sender über den Ablauf des Abstimmungskampfes und der

Abstimmung mussten neutral gehalten sein.

|

Foto: LA Saarbrücken, Actuelle-270

|

|

Alle

Parteivorsitzenden, sämtliche Herausgeber von Zeitungen und anderen

Druckerzeugnissen sowie alle Redner bei Kundgebungen mussten Personen

sein, die zur Teilnahme an der Volksbefragung zugelassen, also

stimmberechtigt waren. Sämtliche Druckstücke, die verteilt oder

aufgehängt wurden, mussten im Saarland gedruckt worden sein und Angaben

über ihren Herausgeber und die Herstellerfirma enthalten. Mit diesen

Maßnahmen sollte eine Beeinflussung des Abstimmungskampfs durch

Wahlpropaganda aus dem Ausland, besonders aus der Bundesrepublik,

verhindert werden.

Aber

trotz aller Verbote erreichten umfangreiche Propaganda-Materialien aus

der Bundesrepublik die saarländische Bevölkerung. Sie wurden über die

deutsch-saarländische Grenze geschmuggelt und heimlich verteilt.

Zeitungen, Flugblätter und Streitschriften gegen die Annahme des

Saarstatuts wurden bei Nacht und Nebel an vorher abgesprochenen Stellen

mit Autos herangeschafft oder aus fahrenden Zügen geworfen und von dort

wartenden Helfern aufgelesen. Dafür eigneten sich besonders gut Wälder

und abgelegene Felder. Am nächsten Tag wurde das Material in den

Dörfern und Städten verteilt.

Zeitzeugenbericht von Werner Resch, Saarlouis: Wenn ich in Saar-Nostalgie lese, muss ich oft an meine Zeit im Saarbataillon

denken, z.B. als unsere Einheit eingesetzt war, um an der deutschen

Grenze Flugblätter abzufangen. Während einer nächtlichen Fahrradstreife

geriet ich mit einem Kollegen hinter Mimbach*) an ein Gehöft. Wir

fragten die Bäuerin nach dem Ort und erfuhren zu unserem Schrecken,

dass wir schon in Deutschland waren! Wenn das damals bekannt geworden

wäre... es hätte wohl diplomatische Verwicklungen gegeben.

*) damals ein Dorf nahe der saarländisch-deutschen Grenze, heute Stadtteil von Blieskastel

_________________

[1] Veröffentlicht im Amtsblatt des Saarlandes Nr. 87 vom 23. Juli 1955, S. 1024 ff. (siehe im Archiv der saarländischen Amtsblätter)

Weitere Einzelheiten zum Abstimmungskampf finden Sie weiter unten im Abschnitt c).

Mit welchen "Mitteln" die Parteien im Einzelnen kämpften, können Sie auf folgenden Seiten verfolgen:

Aufkleber und Zettel, Flugblätter, Karikaturen,

Plakate, Verse, Zeitungen

und Zeitungsartikel, Tumulte bei Kundgebungen.

|

|

b) Die Parteien

Mit dem Beginn des Abstimmungskampfes wurden gemäß den Bestimmungen des Saarstatuts (Artikel VI) die politischen Parteien sowie die

Vereine und die Zeitungen von der bis dahin bestehenden Genehmigungspflicht befreit.

Die dafür notwendigen neuen Vereins-, Versammlungs- und Pressegesetze [1] waren zusammen mit dem VBG (siehe oben unter a) am 8. Juli 1955 verabschiedet worden. Sie traten am 23. Juli in Kraft,

also drei Monate vor dem Tag der Volksbefragung, so wie es im Artikel X des Statuts vorgeschrieben war.

Dadurch konnten jetzt die bisher verbotene Demokratische Partei Saar (DPS) und die nicht zugelassenen Parteien CDU-Saar und Deutsche Sozialdemokratische Partei (DSP) erstmals unzensiert

an die Öffentlichkeit treten. Wegen der kurzen Zeitspanne bis zur

Volksbefragung mussten sie sich in aller Eile organisieren, Mittel zur

Finanzierung ihrer Aktivitäten besorgen und geeignete Presseorgane aus dem Boden stampfen. (Alle am Abstimmungskampf beteiligten Parteien und die Namen ihrer Vorsitzenden finden Sie in der Tabelle unten.) Dadurch konnten jetzt die bisher verbotene Demokratische Partei Saar (DPS) und die nicht zugelassenen Parteien CDU-Saar und Deutsche Sozialdemokratische Partei (DSP) erstmals unzensiert

an die Öffentlichkeit treten. Wegen der kurzen Zeitspanne bis zur

Volksbefragung mussten sie sich in aller Eile organisieren, Mittel zur

Finanzierung ihrer Aktivitäten besorgen und geeignete Presseorgane aus dem Boden stampfen. (Alle am Abstimmungskampf beteiligten Parteien und die Namen ihrer Vorsitzenden finden Sie in der Tabelle unten.)

Den Saarländern erschien diese neue Situation wie ein plötzlicher Ausbruch der Freiheit.

Nach zwanzig Jahren der Unterdrückung jeglicher freier Meinungsäußerung

waren jetzt plötzlich auch regierungsfeindliche Parteien zugelassen,

und jeder konnte offen äußern, was er dachte. Man durfte jetzt

tatsächlich gegen die

Regierung wettern, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.

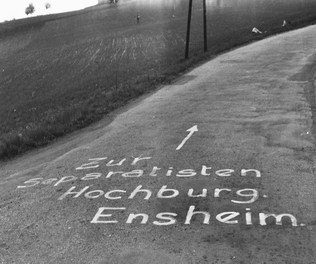

Deutschlandfreundliche

Zeitungen konnten nun gedruckt werden, und in den Straßen hingen auch

die Plakate der pro-deutschen Parteien. Auf ihnen durften zum Beispiel

die Ja-Sager, die die Fortsetzung der Autonomie befürworteten,

ungestraft als "Separatisten" bezeichnet werden.

Das "Separatisten"-Foto wurde 1955 unten am Staffel aufgenommen (Straße von St.Ingbert nach Ensheim). (Foto: Gerd Schulthess)

Anmerkung zu dem Ausdruck "Separatist" (Anhänger einer Gebietsabtrennung, hier des Saarlandes von Deutschland): Tatsächlich

lag in Ensheim der Anteil der Ja-Stimmen am 23.10.1955 um ca. 10% höher

als im Landesdurchschnitt. - Der Ausdruck wurde im Saarland

auch schon vor dem Abstimmungskampf 1955 gebraucht, z.B. im Wahlkampf

um die Landtagswahl 1952. Die Kommunistische Partei schrieb damals in

einem Wahlaufruf: "Die Saar war, ist und bleibt deutsch! Keine Stimme

den Separatisten!"

Außer denjenigen Parteien, die erst am 23. Juli 1955 aus der Illegalität entlassen wurden (siehe oben), waren folgende schon seit 1946 zugelassene Parteien am Abstimmungskampf beteiligt:

Johannes

Hoffmanns CVP (Christliche Volkspartei) und Richard Kirns SPS

(Sozialdemokratische Partei des Saarlandes), sowie die Kommunistische

Partei, Landesverband Saar (KPS), Vorsitzender Fritz Bäsel. Während CVP

und SPS für die Annahme des Statuts waren, lehnte die KPS es

ab. Darin stimmte sie mit den nun legalisierten pro-deutschen Parteien

überein,

aber sie führte andere Argumente an als diese (siehe auch Seite Parteien). - Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Parteien und nennt auch einige kleinere Splittergruppen.

__________________

[1] Veröffentlicht im Amtsblatt des Saarlandes Nr. 87 vom 23. Juli 1955, S. 1030 ff.

|

|

Die

am Abstimmungskampf beteiligten Parteien und

ihre Vorsitzenden

|

|

"JA": FÜR das Saarstatut waren:

CVP (Christliche Volkspartei

des Saarlandes);

Johannes Hoffmann

SPS (Sozialdemokratische

Partei des Saarlandes);

Richard Kirn

Kleinere bzw. Splitterparteien:

FDP (Freie Deutsche Partei;

Info:

s. letztes Bild der Seite Plakate).

UAPS (Unabhängige

Arbeiterpartei Saar)

CSU-Saar (Christlich-Soziale

Union; Info

siehe hier.)

Arbeiter- u. Bauern-Partei Saar (s. Seite Aufkleber, ganz unten)

Europäische

Organisationen: [1]

EU (Europa-Union)

NEI (Nouvelles Équipes

Internationales oder

Gruppe Neues Europa)

Europa-Bewegung des Saarlandes (sie setzte sich mit Hilfe großformatiger

Zeitungsanzeigen für das Saarstatut ein.)

|

"NEIN": GEGEN das

Saarstatut kämpften:

a)

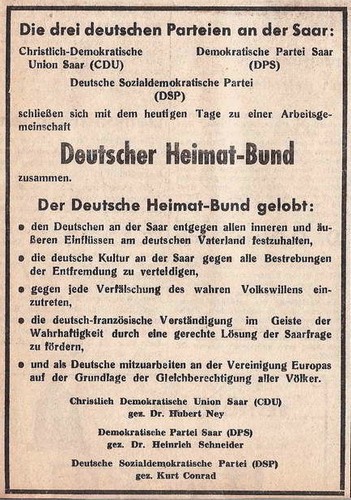

Die drei Heimatbundparteien (erst ab 8. Juli 1955 zugelassen)

CDU-Saar (Christlich-Demokratische Union

Saar); Dr.

Hubert Ney

DSP (Deutsche Sozialdemokratische

Partei); Kurt

Conrad

DPS (Demokratische

Partei Saar); Dr.Heinrich

Schneider

b)

Andere "Neinsager"-Parteien:

KP

bzw. KPS (Kommunistische Partei, Landesverband Saar);

(Fritz Bäsel)

DDU (Deutsche

Demokratische Union, linksgerichtet)

|

|

Welche Presseorgane (Zeitungen, Sonderblätter usw.) die einzelnen Parteien herausgaben, lesen Sie bitte auf der Seite Zeitungen.

|

|

[1] Die damals bestehenden europäischen Organisationen

waren zwar keine Parteien, wurden aber hinsichtlich der Benutzung von

Plakatanschlagtafeln wie politische

Parteien behandelt. (Amtsblatt des Saarlandes Nr. 88 vom 25. Juli 1955,

Seite 1053).

Eine

Darstellung aller im Saarstaat zwischen 1946 und 1959 tätigen Parteien,

ihrer Zielrichtung und ihres Werdegangs finden Sie auf der Seite Politische

Parteien.

|

|

c) Der Abstimmungskampf

begann offiziell am 23. Juli 1955. Seine Dauer war auf genau drei Monate festgesetzt. Er wurde, wie später auch die Abstimmung selbst, von der "Europäischen Kommission für das Saar-Referendum" überwacht. Diese war

am 16. Juni 1955 vom Ständigen Rat der Westeuropäischen Union (WEU)

eingesetzt worden. Ihr gehörten je ein Vertreter aus Belgien, England,

Italien, Holland und Luxemburg an, die den Belgier Fernand Dehousse

zu ihrem Vorsitzenden wählten.

Der damalige Abstimmungskampf ist mit heutigen Wahlkämpfen kaum zu vergleichen. Er verlief sehr leidenschaftlich. Es kam zu einem verbissenen Gefecht zwischen den "Ja-Sagern" und "Nein-Sagern", das mit Hilfe von Plakaten, Flugblättern und Aufklebern aller Art, in parteieigenen Presseorganen und bei Abstimmungskundgebungen ausgetragen wurde.

|

|

In den Zeitungen und Sonderblättern lieferten

sich die Parteien eine regelrechte journalistische "Schlammschlacht";

sie schreckten auch nicht vor Verunglimpfungen und Beleidigungen

zurück. (Eine ausführliche Aufstellung aller Zeitungen und Sonderblätter, die

am Abstimmungskampf teilnahmen, finden Sie, mit Original-Titelzeilen und weiteren Einzelheiten über die Blätter, auf der Seite Zeitungen.)

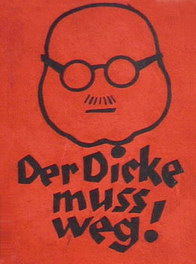

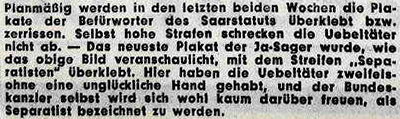

Beide Lager waren nicht zimperlich in der Wahl ihrer Mittel: Die Ja-Sager wurden als Separatisten

beschimpft, während die Vertreter der Neinsager-Parteien als

Nationalisten bezeichnet wurden, Heinrich Schneider (DPS) beschimpfte

man wegen seiner früheren NSDAP-Tätigkeit als Nazi. Beide Seiten

leisteten sich Ungerechtigkeiten und Entgleisungen, übertrieben oft

maßlos und scheuten sich nicht davor, Plakate und Klebezettel der gegnerischen Parteien

zu übermalen, zu überkleben oder abzureißen (siehe Bild und Text rechts und unten; weitere Infos dazu auf der Seite Plakate).

Bei den zahlreichen Kundgebungen

in verschiedenen Orten kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen

beiden Lagern und heftigen Angriffen auf die jeweils gegnerische Seite (siehe Seite Tumulte).

Zum Bild rechts:

(Textausschnitt und Bild aus Saarbrücker Zeitung, Oktober 1955)

|

|

|

|

Die Heimatbundparteien stellten bei einem Sieg des "Nein" die Angliederung der Saar an die Bundesrepublik in Aussicht

|

|

|

Am 3. September 1955 schlossen sich CDU-Saar, DPS und DSP zum Deutschen Heimat-Bund zusammen, um mit vereinten Kräften gegen die Annahme des Saarstatuts zu kämpfen (siehe links). [1]

Sie

bemühten sich, die Abstimmungsberech- tigten davon zu überzeugen, dass

ein Ja zum Statut nur "die Aufrechterhaltung des alten Zustandes mit

einem europäischen Etikett" [2] bedeuten und schließlich "die Saar

vollständig von Deutschland losreißen" [3] werde. Ein Nein könne

dagegen eine baldige Angliederung

an die Bundesrepublik ermöglichen - obwohl im Text des Statuts

keinerlei Aussagen über die Folgen einer Ablehnung zu finden waren.

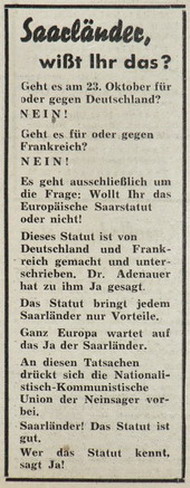

Die Befürworter des Statuts bemühten sich, dieser Verfälschung der Frage auf dem Stimmzettel entgegenzutreten (siehe den Zeitungsausschnitt rechts).

Sie betonten immer wieder, die Regierung Hoffmann werde bei Ablehnung

des Statuts ihre

bisherige Arbeit und Politik im Saarland mit der Unterstützung der

Franzosen unverändert fortsetzen, nach dem Motto "Es bleibt alles beim

Alten!".

|

|

|

Auch der französische Außenminister Béliard nahm Stellung zu diesem Thema: Auf

Anfrage von Journalisten ließ er verlauten, gewisse saarländische

Parteien unterlägen einer Täuschung, wenn sie behaupteten, dass eine

Ablehnung des Statuts zu neuen Verhandlungen

zwischen dessen Unterzeichnern führen würde. Die Folge einer Ablehnung

könne für die Saar nur die automatische Rückkehr zu der Situation vor

dem 23. Oktober 1954 bedeuten [4]. Mit dieser strategischen Äußerung

mitten im Abstimmungskampf versuchte

der Minister vermutlich, den Ausgang des Referendums zu beeinflussen.

Wohl wegen des überraschend eindeutigen Abstimmungsergebnisses änderte

sich aber später die Haltung seiner Regierung in dieser Frage abrupt (siehe

unsere Seite Ergebnisse und Folgen unter c).

|

|

Heinrich

Schneider (D.P.S.) bemängelte, dass man den Wählern auf dem Stimmzettel

keine klare und eindeutige Frage stellte. Aus diesem Grund "werden wir

es tun", sagte er und erklärte den Saarländern, die Frage müsse

eigentlich lauten: "Wollt ihr euch von Deutschland trennen oder nicht?" [5]

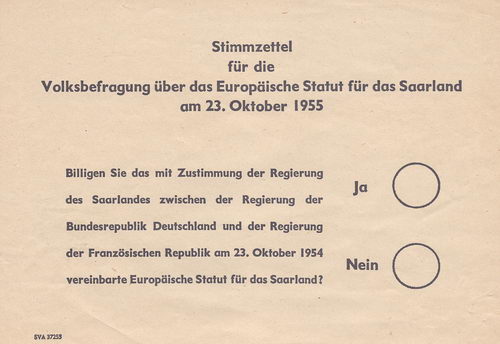

Wie

der Stimmzettel bei der Volksbefragung aussehen würde, war den

Saarländern schon früh bekannt. Man hatte den genauen Wortlaut in

Zeitungen und auf Propaganda-Blättern bereits frühzeitig

veröffentlicht. Während

bei der Volksabstimmung vom 13. Januar 1935 die

Wähler

direkt darüber entscheiden sollten, ob die Saar an Frankreich oder ans

Deutsche Reich angeschlossen oder ob der Status Quo beibehalten werden

sollte, wurden bei der Volksbefragung 1955 die Abstimmungsberechtigten

lediglich gefragt, ob sie das Saarstatut billigten oder nicht. Sie konnten also nur "Ja" oder "Nein" ankreuzen.

|

|

|

|

_____________________

[1] Mehr über den Heimatbund finden Sie in dem Zeitungsartikel "Deutscher Heimatbund" auf unserer Seite Zeitungen.

[2] Flugblatt des Deutschen Heimatbundes: "Wir sagen Nein zum Saarstatut". Siehe Seite Flugblätter, 8. Abbildung.

[3] Flugblatt der Jungen Union der CDU Saar: "Darüber schweigt Herr Hoffmann". Siehe Seite Flugblätter, 7. Abbildung.

[4] Presseerklärung vom 10.8.1955. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Europe (1944-1960), Sarre 276. Siehe Hudemann -

Heinen (Hrsg.). Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa 1945-1957. Saarbrücken 2007, Seite 521.

[5] "Deutsche Saar" Nr. 4 vom 10.8.1955; zitiert nach Johannes Hoffmann. Das Ziel war Europa. München und Wien 1963, S. 414.

|

|

Bitte lesen Sie zum Thema "Abstimmungskampf" auch die persönlichen Schilderungen auf der Seite Erinnerungen von Walter Lorang, und dort besonders im Abschnitt 4.

|

|

|

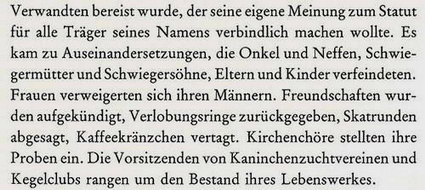

d) Zweigeteiltes

Land:

Der Abstimmungskampf

ging

mitten durch Familien, Freundeskreise, Vereine, Dörfer und

Gemeinden hindurch und trieb einen Keil zwischen die Saarländer.

Die "Verfeindung" innerhalb der Bevölkerung

ging so weit, dass sich beispielsweise Nein-Sager plötzlich weigerten,

weiterhin in Läden einzukaufen, die von Ja-Sagern geführt wurden - und

umgekehrt. Um Streitigkeiten von vornherein

aus dem Weg zu gehen, lud man zu Geburtstags- oder anderen Feiern

bestimmte Familienmitglieder nicht mehr ein, weil man von ihnen wusste,

dass sie politisch zur anderen Seite gehörten.

Ebenso wurden nun Lokale und Kneipen

gemieden, deren Besitzer auf der Gegnerseite standen. Die Feindschaften

hielten in einzelnen Familien und Freundeskreisen teilweise noch über

Jahrzehnte nach der Volksbefragung an.

Gerd

Schulthess aus St. Ingbert (1935 - 2013), dessen Mutter damals in der

CVP tätig war, berichtete über folgendes Erlebnis. Am 22. Oktober, dem

Vortag der Abstimmung, sollte im Karlsbergsaal seiner Heimatstadt eine

Großkundgebung mit den Vorsitzenden der drei Heimatbundparteien

beginnen, Heinrich Schneider (DPS), Hubert Ney (CDU-Saar) und Kurt

Conrad (DSP). Schulthess

saß mit zwei Freunden am

Rande der 4. oder 5. Reihe. Als der ebenfalls dort anwesende Hermann

Peter Barth von der CDU den ihm bekannten Statutsbefürworter erblickte,

forderte er ihn mit barschen Worten auf, ihm den Stuhl zu geben, auf

dem er saß: "Für Separatisten und Vaterlandsverräter

haben wir hier keinen Platz!" Was blieb dem damals kaum 20-Jährigen

anderes übrig, als seinen Stuhl zu räumen. Er hockte sich am Boden auf

seinen Mantel und hörte aufmerksam den Rednern zu.

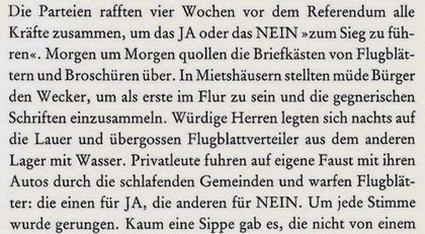

Mit welcher

Inbrunst der Kampf von der ganzen Bevölkerung mitgetragen

wurde, und welche Auswirkungen er auf das Leben der Menschen

während dieser Zeit hatte, beschreibt der folgende

Ausschnitt aus Werner Reinerts Roman "Der Dicke

muss weg". [1]

|

|

|

|

Armin Schlicker

schrieb auf der Internetseite des Historischen Vereins der Stadt Neunkirchen über den Abstimmungskampf:

"Die jahrelang

aufgestaute Wut über Annexionsversuche, Bevormundung,

Bespitzelung, Vorenthaltung demokratischer Rechte und

Abschottung von der Bundesrepublik brach jetzt explosionsartig

aus. Die Bevölkerung war auch deshalb so gegen

Hoffmann aufgebracht, weil dieser die Zustimmung der

Bundesregierung und des Bundestages zum Saarabkommen

so interpretierte, als ob damit alles, was vorher an

der Saar geschehen sei, eine Rechtfertigung gefunden

habe. Auf der prodeutschen Seite bestand die Sorge,

eine Annahme des Statuts könne die Trennung der

Saar von Deutschland auf unabsehbare Zeit zementieren.

(...)

Die Radikalisierung

des Abstimmungskampfes war das Ergebnis der 10-jährigen

Freiheitsunterdrückung an der Saar. Die neuen Möglichkeiten

der freien Meinungsäußerung in Wort und Schrift

wurden extensiv ausgenutzt. Dabei spielten der Vorsitzende

der DPS, Dr. Heinrich Schneider, und seine Zeitung Deutsche

Saar eine herausragende Rolle. Seine Veranstaltungen

waren am besten besucht, da er die härtesten verbalen

Attacken führte, die oft auch unter die Gürtellinie

gingen. Wahlveranstaltungen heute sind dagegen die reinsten

Kaffeekränzchen." [2]

|

|

Johannes Hoffmann beschrieb später (1963) die damalige Situation im Land so:

"Was

zurück blieb, war ein bis heute noch nicht ganz überbrückter Riß in der

Bevölkerung. Menschen, die sich dreizehn Wochen vorher noch Freunde

nannten oder gute Bekannte waren, obwohl sie ihre politischen Meinungen

kannten, hatten sich nicht nur zerstritten, sondern haßten und

verachteten sich. Wer "Ja" gesagt hatte, war verfemt und buchstäblich

als ehrlos gestempelt und wehrlos geworden. Im Inneren gab es kein

Fair-play." [3]

_________________

[1] Werner Reinert. Der Dicke muss weg. Dillingen, 1980, Seite 137f.

[2] Armin Schlicker auf der Internetseite des Historischen Vereins der Stadt Neunkirchen (www.hvsn.de)

[3] Johannes Hoffmann. Das Ziel war Europa. Der Weg der Saar 1945 - 1955. Wien, 1963, S. 426.

|

|

e) Der Konflikt zwischen Bundes-CDU und CDU-Saar

Eine

brisante Kontroverse ergab sich in diesem Abstimmungskampf aus der

Tatsache, dass die CDU-Saar als eine der Heimatbund-Parteien gegen, die Bundes-CDU aber für die Annahme des Statuts war, das deren Vorsitzender Konrad Adenauer mit Mendès France ausgehandelt hatte. Adenauer

sagte am

11.5.1955, er könne sich nicht vorstellen, warum das Saarland seine

Zustimmung zu einer Vereinbarung verweigern sollte, über die sich

Frankreich und Deutschland geeinigt hätten. In München soll Adenauer

geäußert haben: "Wer gegen das Pariser Abkommen ist, hat es entweder

gar nicht richtig gelesen - und das sind die meisten - oder er ist

nicht besonders beim Heiligen Geist gewesen, als

er auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, daß das Saarabkommen ein

gutes Abkommen ist." (Siehe: Johannes Hoffmann. Das Ziel war Europa. München und Wien 1963. S. 414.)

Auf Plakaten der Bundes-CDU rief Adenauers Konterfei den Saarländern zu: "Ja mit dem Bundeskanzler" (siehe Abbildung weiter oben, im Abschnitt c).

In einer Rede sagte er am 2. Sept. 1955 in Bochum, er verstehe sehr

gut, dass die Saarländer Johannes Hoffmann und seine Regierung endlich

loswerden  wollten, aber gerade deshalb sollten sie nun dem Statut zustimmen. Anschließend könnten sie einen

neuen Landtag wählen, mit dem dann eine neue Regierung

ohne JoHo gebildet werden könne. wollten, aber gerade deshalb sollten sie nun dem Statut zustimmen. Anschließend könnten sie einen

neuen Landtag wählen, mit dem dann eine neue Regierung

ohne JoHo gebildet werden könne.

Die Saar-CDU dagegen hatte

am 7. August 1955 in ihrer Gründungs- versammlung unter

Dr. Hubert Ney einstimmig beschlossen, gegen das Statut zu kämpfen. So kam es dazu, dass sich die

bundesdeutsche CDU und ihr Parteichef Dr. Adenauer von

der Haltung ihrer Schwesterpartei im Saarland distanzierten.

Lesen Sie dazu hier im 5. Bild einen Zeitungsartikel aus der AZ Mainz.

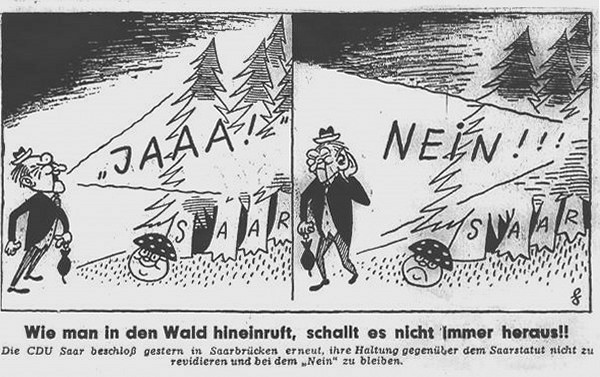

< Die Karikatur links haben wir der Abendpost

vom 19. 9. 1955 entnommen.

|

|

Was am Abstimmungstag und in der Zeit danach im Saarland geschah, lesen Sie bitte auf der Seite Ergebnisse und Folgen.

|

|

f) War es eine "Volksabstimmung"

oder eine "Volksbefragung"?

Wenn man über das Referendum von 1955 hört oder liest, findet man mal die eine, mal die andere Bezeichnung dafür. In

den meisten Abhandlungen über diesen Abschnitt der Saargeschichte wird

der Begriff "Volksbefragung" verwendet, in vielen anderen ist aber von

einer "Volksabstimmung" die Rede. Welche Bezeichnung ist die

"richtige", und gibt es Unterschiede zwischen den beiden?

Von

der Wortbedeutung her kann man ableiten: Wenn die Wahlberechtigten sich

für eine von zwei oder mehr Alternativen entscheiden sollen, lässt man

sie darüber abstimmen, wie z.B. bei der Volksabstimmung

von 1935 im Saargebiet: Beibehaltung des Status quo, Vereinigung mit

Frankreich oder Vereinigung mit Deutschland. Damit wurde festgelegt,

was bei der

Annahme der einzelnen

Punkte zu geschehen hatte.

In einer Volksbefragung sollen die Menschen dagegen auf eine bestimmte Frage mit Ja oder Nein antworten. Am

23. Oktober 1955 wurden die Saarländer gefragt, ob sie das Saarstatut

billigten oder nicht. Daher hatte die Regierung im Juli 1955 das

"Gesetz betreffend die Durchführung der

Volksbefragung" erlassen (siehe ganz oben unter a), und auf dem

offiziellen Stimmzettel hieß es: "Stimmzettel für die Volksbefragung

über das europäische Statut für das Saarland" (siehe Abbildung weiter oben).

Eine gewisse Verwirrung schafft allerdings die Tatsache, dass im Wortlaut der Verfassung des Saarlandes vom 15. Dezember 1947 eine Volksbefragung gar nicht vorgesehen war. Im Artikel 65 wird von "Wahlen und Volksabstimmungen"

gesprochen; im damals veröffentlichten französischen Text der

Saar-Verfassung heißt es dort "élections et référendums" [1]. In der

noch heute gültigen Verfassung des Saarlandes, die nach 1955 mehrfach

geändert wurde, ist immer nur von "Volksabstimmungen" und

"Volksentscheiden" die Rede.

Auch im Text des Abkommens vom 23. Oktober 1954 über

das Statut der Saar tritt der Begriff "Volksbefragung" nirgends auf. Im

Artikel I ist festgelegt: "Nachdem das Statut im Wege einer Volksabstimmung

gebilligt worden ist, kann es bis zum Abschluss eines Friedensvertrages

nicht mehr in Frage gestellt werden". Auch im weiteren Textverlauf ist

immer nur von einer "Volksabstimmung" die Rede. Aber in der

Einleitung zu der "Bekanntmachung betreffend das Abkommen" im Amtsblatt

des Saarlandes Nr. 87 vom 23. Juli 1955 heißt es, dass das Statut

"Gegenstand der Volksbefragung im Saarland sein wird".

Dr. Heinrich Schneider,

Parteivorsitzender der DPS, stellte schon im November 1954 fest: "Die

häufig gebrauchte Bezeichnung "Volksabstimmung" ist irreführend und

falsch. Es handelt sich bei der Fragestellung an die Saarländer, das

Statut zu bejahen oder abzulehnen, nur um eine Volksbefragung, also um ein Referendum.

Im Gegensatz zu der echten Volksabstimmung vom 13. Januar 1935 muß

dieser sprachliche Unterschied deutlich hervorgehoben werden." [2]

Wie werden "Referenden" in anderen deutschsprachigen Verfassungen bezeichnet? Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland werden nur die Begriffe Volksbegehren und Volksbefragung verwendet; der Ausdruck Volksabstimmung kommt hier nicht vor. Ein Volksentscheid ist für den Fall der Neugliederung des Bundesgebiets vorgesehen, also bei der "Bildung eines neuen oder neu umgrenzten Landes" (Artikel 29) sowie zum Zweck der "Verfassungsablösung" (Artikel 146). - In den Verfassungen der einzelnen Bundesländer

findet man nur die Begriffe "Volksbegehren" und "Volksentscheid". - Gemäß der Verfassung Oesterreichs ist eine Volksbefragung dort ein unverbindliches Referendum. Sie ist konsultativ, d.h., das Parlament ist nicht an ihr Ergebnis gebunden (es hat allerdings dort bisher erst eine einzige Volksbefragung stattgefunden, nämlich 2013 zum Thema "Berufsheer oder Wehrpflicht?"). Im Gegensatz dazu ist das Ergebnis einer Volksabstimmung in Oesterreich für den Staat bindend.

Fazit: Obgleich

sowohl die Saar-Verfassung als auch das Saarstatut selbst nur das Wort

"Volksabstimmung" verwendeten, war das Referendum am 23. Oktober 1955

vom Wesen her eine Volksbefragung; und es wurde damals von offizieller

Seite auch so genannt.

________________

[1] Siehe ABl. d. Saarlandes Nr. 67 - 1947, S. 1085; den vollständigen Text der Verfassung von 1947 finden Sie auch hier auf Saar-Nostalgie.

[2] Dr. Heinrich Schneider. Die Saar deutsch oder europäisch? Comel-Verlag Köln, 1954. Anm. auf S. 13.

|

Über das Ergebnis und die Folgen der Volksbefragung lesen Sie bitte >auf dieser Seite.

|

(Stimmkarte: Sammlung Daniel Götz)

Auf den Seiten:

Aufkleber und Zettel * Flugblätter *

Karikaturen * Plakate * Verse * Zeitungen und Zeitungsartikel * Tumulte bei Kundgebungen

sehen Sie umfangreiches Propagandamaterial aus dem Abstimmungskampf von

1955, Plakate, Handzettel, Flugblätter, Aufkleber

usw., von denen

der Autor dieser Website damals - er war gerade 13 Jahre alt - zahlreiche

Exemplare in den Straßen seiner Heimatstadt

Neunkirchen aufgesammelt oder von Wänden und Laternenpfosten

abgezogen hatte. Zusammen mit Zeitungsausschnitten hat er sie damals in drei alte Schulhefte

eingeklebt (s.

Foto unten) und jahrzehntelang

aufbewahrt, bis er sich 2007, anlässlich der 50-Jahrfeier

des Bundeslandes Saar, dazu entschloss, die interessantesten

davon ins Internet zu stellen. Daher sind die meisten

der auf den folgenden Seiten gezeigten Dokumente aus

seiner Sammlung

(Ausnahmen -

hauptsächlich Plakate - sind durch Quellenangaben

gesondert gekennzeichnet). Einige Stücke stammen

auch aus der Sammlung von Wilhelm Mäs, Riegelsberg,

die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt

hat.

Die Dokumente sind absichtlich

nicht nach "Ja- und Nein-Parteien" getrennt, sondern nach Themen sortiert.

|

Auf unserer Seite Das Saarstatut finden Sie ausführliche Informationen über die Entstehung des Statuts, seine Bedeutung für das Saarland und seinen vollständigen Wortlaut.

Auf der Seite Ergebnisse und Folgen können Sie nachlesen, wie die weitere politische Entwicklung im Saarland nach der Volksab- stimmung verlief.

________________________

Literaturangaben zum Thema Saarstatut und Volksbefragung

Benutzte Literatur

- Altmeyer, Klaus. Saarstatut und Volksbefragung 1954/55. In:

DAMALS. Zeitschrift für geschichtliches Wissen. Gießen/Lahn. Heft 10

Oktober 1980, S. 831 - 850

- Ames, Gerhard, Linsmayer, Ludwig (Hg.). Ja und Nein - Das Saarreferendum von 1955. Saarbrücken, 2005

- Elzer, Herbert. Die deutsche Wiedervereinigung an der Saar. Bd. 8 Schriftenreihe d. Stiftung Demokratie Saarland. St. Ingbert, 2007

- Heinen, Armin. Saarjahre. Politik und Wirtschaft im Saarland 1945-1955. (HMRG, Beiheft 19.) Stuttgart, 1996

- Hoffmann, Johannes. Das Ziel war Europa. Der Weg der Saar 1945-55. Wien, 1963

- Hüser, Judith. "Dieser Weihnachtsmann eines Saarstatuts". Frankreichs Politik im Abstimmungskampf 1955. In: Von der 'Stunde 0' zum 'Tag X'. Das Saarland

1945-1959. Saarbrücken, 1990

- Reinert, Werner. Der Dicke muss weg. Ein Saar-Roman, Dillingen/Saar, 1980

- Schmidt, Robert H. Saar-Politik 1945 - 1962. Berlin, 1959 - 1962 (3 Bände)

- Schneider, Heinrich. Das Wunder an der Saar. Ein Erfolg politischer Gemeinsamkeit. Stuttgart, 1974

Weiterführende Literatur

- Altmeyer, Klaus u.a.. Das Saarland. Saarbrücken, 1958

- Freymond, Jacques. Die Saar 1945 - 1955. München, 1961

- Herrmann, Hans Walter. Sante, Georg Wilhelm. Geschichte des Saarlandes.

- Hudemann, Rainer & Poidevin, Raymond (Hrsg.). Die Saar 1945-1955. Ein Problem der europäischen Geschichte. München 1992

- Hudemann, Rainer u. a. (Hrsg.). Grenz-Fall. Das Saarland zwischen Frankreich und Deutschland 1945-1960

(Schriftenreihe

Geschichte, Politik

& Gesellschaft der Stiftung Demokratie Saarland, Band 1). St.

Ingbert, 1997

- Hudemann, Rainer, Heinen, Armin (Hrsg.). Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa 1945-1957. Ein Quellen- und Arbeitsbuch. Saarbrücken 2007

- Schäfer, Johannes. Das autonome Saarland: Demokratie im Saarstaat 1945-1957. St. Ingbert, 2012

- Stadtverband Saarbrücken, Regionalgeschichtliches Museum (Herausg.) Von der 'Stunde Null' zum 'Tag X', Saarbrücken, 1990

|

|

Voici une grande partie du texte de ce chapitre en langue française:

Voici une grande partie du texte de ce chapitre en langue française:

L'accord entre le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et la République Française sur le statut de la

Sarre ("Saarstatut") fut signé par le Chancelier allemand Adenauer et

le Premier Ministre français Pierre Mendès France le 23 Octobre 1954. Cet

accord prévoyait essentiellement une européanisation du pays de la Sarre qui,

tout en gardant l'union économique avec la France, devenait un territoire

supranational et accueillait différentes administrations

européennes. La Sarre pouvait ainsi remplir la fonction d'un élément

constitutif d'une communauté future d'Etats européens.

a)

Le 8 juillet 1955, la loi concernant

l'organisation de la consultation populaire entra en vigueur. Cette loi

réglementait tous les détails du Reférendum et reposait sur le principe

qu'il devait être général, uniforme, secret et libre.

La campagne électorale était également réglementée,

par exemple en ce qui concernait la presse, les tracts, les inscriptions et les

affiches (§§ 27 à 29). Les haut-parleurs sur les places publiques et dans les

rues étaient interdits (§ 30), les réunions publiques politiques en plein air

l'étaient aussi (§ 32), elles devaient se tenir dans des locaux ou des salles

appropriés. La radio et la télévision ne devaient donner un temps d'antenne à

aucun parti politique. Leurs informations sur le déroulement de la campagne

électorale devaient respecter le principe de neutralité (§ 31).

b) Trois mois avant le jour du scrutin, les partis politiques

ainsi que les

associations, les journaux et les réunions publiques furent libérés de

l'obligation de solliciter une autorisation préalable, conformément au

statut de

la Sarre (§VI et X). Ainsi des partis interdits (DPS) ou non admis

jusque-là (CDU-Saar) purent, sans censure, se montrer en public. Du

fait de cette période très courte jusqu'au reférendum, les nouveaux

partis durent en toute hâte

trouver les moyens pour financer leurs activités et créer des organes

de presse

appropriés.

Pour

l'utilisation des panneaux d'affichage, les organisations européennes

de l'époque furent considérées comme des partis politiques.

c) La vraie campagne électorale du référendum

commença officiellement le 23 juillet 1955. Elle fut contrôlée, ainsi que le

vote lui-même, par une commission de l'U.E.O (Commission européenne pour le

référendum en Sarre).

Tous les chefs de partis, tous les directeurs

de journaux et les éditeurs d'autres publications, tous les orateurs dans les

réunions publiques devaient obligatoirement être autorisés à participer au

reférendum, donc avoir le droit de vote. Tous les tracts et toutes les

affiches devaient être imprimés en Sarre et devaient comporter la mention de

l'éditeur et de l'imprimeur. On pensait par ces mesures éviter l'influence

d'une propagande électorale de l'étranger sur la campagne du référendum,

surtout de la part de la République Fédérale d'Allemagne. Malgré tout, une

grande quantité de matériel de propagnade passa clandestinement la frontière

entre la Sarre et l'Allemagne et fut distribuée à la population.

Cette

campagne électorale se déroula dans un

climat passionné entre ceux qui acceptaient le statut de la Sarre et

ceux qui le refusaient. Elle se fit à l'aide d'affiches (> Plakate), de tracts (> Flugblätter) et d'autocollants (>Aufkleber) de toutes sortes, mais aussi par des annonces dans la presse et des manifestations

publiques. Les partis, n'ayant pas peur de recourir aux insultes et aux

injures, se livrèrent dans les journaux et les tracts à des coups bas, ignobles

et sordides.

Les deux camps firent campagne en usant

d'insultes faciles et primaires: les uns traitèrent les partisans du statut de

séparatistes, les autres traitèrent les opposants au statut de nationalistes,

ou même de nazis. Ils se permirent ainsi des outrages et des dérapages sans

aucune limite, allant jusqu'à abîmer les affiches et les autocollants de leur

adversaire en les recouvrant de peinture, en les déchirant ou en les recouvrant

d'un autre texte. Les réunions publiques des deux camps donnèrent lieu à de

graves conflits entre, d'un côté, les opposants au statut et de l'autre le

Premier Ministre Hoffmann et son gouvernement (voir le chapitre Tumultes).

d) Un pays divisé

Le combat divisa

les familles, les cercles d’amis, les associations, les villages, les communes

et sema la zizanie entre les gens.

L’animosité au

cœur de la population avait atteint un tel point que les opposants au statut ne

fréquentaient plus les magasins des adeptes de celui-ci et vice versa. De la

même façon on a fui tout à coup les restaurants et les bistrots des

propriétaires politiquement opposés. Pour éviter des discussions dès le début,

certains membres de la famille ne furent plus invités, pour la seule raison

qu’ils étaient connus comme appartenant au groupe adverse.

Armin Schlicker écrit sur www.hvsn.de (traduction):

"La

colère accumulée à la suite des tentatives d'annexion, de

lasurveillance, de la privation des droits démocratiques et de la

séparation

d'avec la République Fédérale d'Allemagne apparut au grand jour et

explosa. La

population était remontée contre le gouvernement Hoffmann, entre autres

parce

que celui-ci avait pris l'approbation du statut de la Sarre par le

gouvernement

et le Parlement de la République Fédérale pour une justification de

tout ce qui

s'était passé auparavant en Sarre. Du côté pro-allemand, on craignait

qu'une acceptation du statut cimenterait la

séparation de la Sarre d'avec l'Allemagne pour un temps incalculable."

"La

radicalisation de la campagne électorale fut le résultat du manque

deliberté que subissait la Sarre depuis dix ans. On abusa, par écrit ou

oralement, de la toute nouvelle liberté d'opinion. Le Président du DPS,

Monsieur Heinrich Schneider, et son journal "Deutsche Saar" jouèrent là

un rôle primordial. Ses réunions étaient très fréquentées parce que les

attaques dans ses discours étaient des plus dures et manquaient souvent

de

fair-play. Les réunions électorales actuelles sont en comparaison des

réunions

de commères."

Deux jours avant

le référendum, le Ministre de l’Intérieur , Edgar Hector, défendit par

ordonnance aux restaurants et aux bars la vente de boissons alcoolisées le dimanche

de la consultation populaire à partir de minuit jusqu’à lundi matin, 7 h. Il

fut uniquement permis de débiter de la bière et du vin au moment des repas. Cela pour éviter

que la consommation d’alcool provoque une surchauffe de la tension déjà

existante.

Le conflit entre l'Union Chrétienne-démocrate fédérale

et l'Union Chrétienne-démocrate sarroise créa une situation explosive.

Le Chancelier Konrad Adenauer, qui avait élaboré le statut de

la Sarre avec Pierre Mendès-France, était, comme son parti

l'Union Chrétienne-démocrate fédérale, évidemment partisan de l'adoption du

statut. Il demanda donc aux citoyens sarrois d'approuver le statut. Sa photo

sur les affiches "Oui au statut" les y poussait (voir plus haut).

Dans son discours du 2 septembre à Bochum, il leur expliqua qu'il comprenait

bien leur désir de se débarrasser de Johannes Hoffmann et de son gouvernement, mais

que c'était, au contraire, en approuvant le statut qu'ils y arriveraient. Ils

pourraient ensuite élire un nouveau parlement et former un nouveau

gouvernement.

L'Union chrétienne-démocrate sarroise avait,

au contraire, dans sa réunion fondatrice du 7 août 1955, sous la direction du

Dr Hubert Ney, décidé à l'unanimité de lutter contre le statut.

Ainsi l'Union Chrétienne-démocrate fédérale et son chef, le Dr Adenauer, furent

amenés à se démarquer de leur parti frère en Sarre.

(Traduction par Rita Bruchier) |

Diese Seite wurde 2007 begonnen und zuletzt bearbeitet am 2.3.2020

|

nach oben

|

zurück

<------------> weiter zurück

<------------> weiter

wwwonline-casino.de

(Gesamt seit 2008)

Home (zur Startseite) > www.saar-nostalgie.de

|