MAHLZEIT

Erinnerungen an Fritz und Gerti Weissenbach von Gerhard Bungert

(Alle Fotos in diesem Text: Landesarchiv Saarbrücken, Sammlung Weissenbach)

Mit "MAHLZEIT!" endeten die Sendungen mit Fritz und Gerti Weissenbach. Man spürte

schon vorher: Jetzt muss es kommen. Meistens gingen ein paar Zeilen Gereimtes

voran, nach dem Muster:

|

Fritz:

Gerti:

Fritz:

Gerti:

Fritz:

Beide:

|

Manch ähner, das is gewiss,

verreißt sich

heitsedaachs die Schniss

unn rätscht unn schellt die ganze

Zeit

am liebschde iwwer

Nachbarsleit.

Doch eischne Feehler sinn tabu

fier so e Ochs

unn fier e Kuh.

M a h l z e i t !

|

|

|

Es

war wie die Schlussszene in einem alten Liebesfilm. Da ahnte man auch

immer das Ende. Die Kamera zoomte auf die Lippen, die Musik

wurde lauter, und auf der Leinwand erschien das Wort „Ende“. Bei Fritz

und Gerti Weissenbach ging es

allerdings nicht um Liebesschwüre und Heiratsabsichten, sondern um

Alltägliches, Typisches und Witziges.

Mit dem saarländischen Mittagsgruß MAHLZEIT fanden die Dialoge ihr sprachliches

Finale. Gegen 12 Uhr hallte MAHLZEIT

durch die Flure der Büros, die zur Kantine führten. Gleichzeitig klang MAHLZEIT

aus dem Radio in Küchen und Werkstätten - von Perl bis Peppenkum, vom Warndt

bis nach Wadern. Aber auch darüber hinaus:

in den Hochwald und in die Westpfalz, nach Luxemburg und Lothringen.

|

Vor dem Wort MAHLZEIT standen aber auch immer

unausgesprochen die beiden Wörter „Na dann“. Das war gewollt. Der kulinarische

Mittagsgruß bekam so seine zweite Bedeutung: ein sprachliches Abwinken.

Die Weissenbachs waren, wie ihr Kollege Ferdi Welter,

überzeugte Sozialdemokraten. Gerti Weissenbach unterstützte zum Beispiel in einer

Wählerinitiative den späteren Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine. Die

beruflichen Anfänge der Weissenbachs führen aber zurück in die

Saarland-Kultsendungen der Nationalsozialisten. Die waren vordergründig unpolitisch.

Auch mit Mundart und volkstümlichem Humor versuchten die Nazis, die

„Saarfranzosen“ für Volk und Vaterland, letztlich für Krieg und Völkermord zu

gewinnen. Der Mundart-Slogan der Nazis, das „Nix wie hemm“ der Saarabstimmung

1935, hatte eindeutig in die falsche Richtung gewiesen.

Bis dass der Tod uns scheidet

Populär

wurden die Weissenbachs in der Vorfernsehzeit. Man hörte Radio Saarbrücken. Die

andern Programme rauschten, und der Hal(l)berg machte noch nicht so viele

Wellen. Die Zuhörer mussten und konnten sich selbst ihr Bild machen. Ihre

Phantasie war gefragt. Sie konnten noch zuhören, und das machten sie gerne,

zumal die Weissenbachs sich ihrer eigenen Sprache bedienten.

Im

teilautonomen Saarstaat standen die

Mundartsendungen allerdings in einem anderen Kontext als im Dritten

Reich. Die

saarländische Mundart war fast so etwas wie die zweite Nationalsprache,

ähnlich

dem Sächsischen in der ehemaligen DDR. Saarländisch erzeugte auch

politisches

Selbstbewusstsein in einer von Fremdbestimmung

geprägten Geschichte. „Mir wisse, was gudd is“ war mehr als ein

Werbeslogan für Fauser-Margarine. Der Satz konkretisierte sich in der

Feststellung: „Mir schwätze, wie uns de Schnawwel gewachs is“. Die

Präsenz der Mundart im Rundfunkprogramm lieferte die Unterstützung von

oben.

Abschaffen der Weissenbachs nach demTag X? - Unmöglich! - Eher hätte man

die Saarschleife begradigen können. Selbst der Umbau des Programms in den

sechziger Jahren - nach dem Muster von Radio Luxemburg - konnte den

Weissenbachs nichts anhaben. Auf die Frage, wie lange noch die Weissenbachs mit

dem Saarländischen Rundfunk verbunden bleiben, antwortete mir Fritz Weissenbach

noch 1977 mit der Hochzeitsfloskel:

„Bis dass der Tod uns scheidet.“ Er

sollte Recht behalten.

Die ersten Erinnerungen

|

|

Mitte

der fünfziger Jahre - ich war noch nicht in der Schule – da habe ich

die Weissenbachs zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Wo

fünf Jahre später der Fernseher stand, da thronte noch das Radio - in

etwa gleicher Größe. Da stellte man auch

schon mal Stühle davor, um sich in aller Ruhe Sendungen anzuhören.

Meistens

waren die Beiträge in Hochdeutsch, aber es gab auch Mundartsendungen.

Ernst

waren sie selten. Kuriose Mitmenschen und typische Situationen wurden

aufs Korn genommen. Die Mundartsprecher hielten uns den Spiegel vor.

In der ersten Sendung der Weissenbachs, die ich bewusst hörte, ging es wirklich um eine

Mahlzeit, konkret: um Linsensuppe.

Gerti sagte: „Das Leben ist am schwersten, drei Tage vor dem Ersten.“ Dann

begann ein volkstümlich-philosophischer Disput

über das liebe Geld. Er mündete in dem Vorschlag von Fritz: „Ei wenn es Geld net ausreicht, dann kommt

äwe mol kenn "Werschdsche in die Linsesupp."

|

|

Diese

Aussage verstand ich nicht. Der Grund war einfach. Bei uns kam niemals

ein Würstchen in die Linsensuppe. Die wurde mit ausgelassenem Speck

„geschmelzt“. Haarscharf

analysierte ich damals: Wir sind arme Leute.

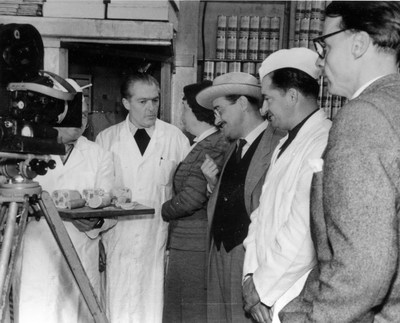

Das Foto zeigt Fritz Weissenbach (3. von rechts) in einer Fernsehproduktion von TELESAAR.

|

Lehrjahre bei den Weissenbachs

21

Jahre später saß ich im Hörfunkgebäude des Saarländischen Rundfunks vor

dem Schreibtisch des

Unterhaltungsredakteurs Emil Schäfer. Er fragte mich, ob ich nicht Lust

hätte, regelmäßig Beiträge für Fritz

und Gerti Weissenbach zu schreiben. Zweimal die Woche, für den Dienstag

und den

Donnerstag ab 11 Uhr 45. Die Länge leitete sich ab von der damaligen

Dauer

aller Beiträge: 3 Minuten und 30 Sekunden. Die Sendung „Allerhand für

Stadt und

Land“ gab es ja nicht mehr. Sie wurde von der „Spielbox“ abgelöst, und

die moderierten Ilona Kleitz

(die spätere Ilona Christen) und Manfred Sexauer. Für die beiden würde

ich ja auch schreiben, betonte Emil Schäfer,

und er erklärte mir: Einmal in der Woche wäre die Vorproduktion. Aber

darum brauchte ich mich nicht zu kümmern. Die Regie mache er selbst.

Als Berufsanfänger ließ ich mich vom

Honorar überreden. Ich wollte aber auch von den Weissenbachs lernen. Fast jede

Woche aß ich einmal mit ihnen in der Kantine des Saarländischen Rundfunks. Wir diskutierten, (v)erzählten und lachten

viel. Vor allem drei Dinge habe ich von ihnen gelernt:

1.

Mit äußerster Konzentration und großer Ernsthaftigkeit bereiteten sie

sich vor. Jede Betonung und jede Pause waren überlegt. Sie

übertrieben nicht und blieben immer natürlich. Vor allem bei Gags und

Witzen

muss das Timing stimmen. Ein falsches Wort, eine falsche Betonung oder

eine zu

kurze Pause - und alles ist futsch. Zwei Profis mit Bodenhaftung. Sie

spielten

nicht die Weissenbachs, sie waren die Weissenbachs. Man spürte ganz

einfach die

jahrzehntelange Erfahrung mit einer täglichen, aber nicht alltäglichen

Sendung. Kein Zufall, dass sie so gut und populär

waren. 1.

Mit äußerster Konzentration und großer Ernsthaftigkeit bereiteten sie

sich vor. Jede Betonung und jede Pause waren überlegt. Sie

übertrieben nicht und blieben immer natürlich. Vor allem bei Gags und

Witzen

muss das Timing stimmen. Ein falsches Wort, eine falsche Betonung oder

eine zu

kurze Pause - und alles ist futsch. Zwei Profis mit Bodenhaftung. Sie

spielten

nicht die Weissenbachs, sie waren die Weissenbachs. Man spürte ganz

einfach die

jahrzehntelange Erfahrung mit einer täglichen, aber nicht alltäglichen

Sendung. Kein Zufall, dass sie so gut und populär

waren.

2. 1976 schrieb ich mit Klaus-Michael Mallmann das Theaterstück „Eckstein ist

Trumpf - ein Volksstück über die Anfänge der Bergarbeiterbewegung an der

Saar“. Das Saarländische Landestheater

führte es auf, es kam gut an. Aber in der Saarbrücker Zeitung wurde es von der

Kritik verrissen. Die Weissenbachs sagten mir, das sei gar nicht so schlecht.

Schlimm sei es nur, wenn sie überhaupt nicht berichten. Der Verriss zeige, dass man uns ernst nehme.

Recht hatten sie. Zwei Jahre später erhielten Klaus Michael Mallmann und ich

für die Hörspielfassung des Stücks den Kurt-Magnus-Preis der ARD.

3. Von

den Weissenbachs lernte ich das, was ich als „volkstümliche Lautschrift“

bezeichne. Es mag für einen nicht-saarländischen Germanisten sinnvoll sein, in

einem saarländischen Mundarttext das Wort „Schdinga“ zu lesen. Ich aber

schreibe - wie im Hochdeutschen -– „Stinker“. Da weiß man sofort, was gemeint

ist. Außerdem brauchten wir damals eine Art „saarländische Hochsprache“, ein

„Oxford-Saarländisch“, das im moselfränkischen Raum ebenso verstanden wurde wie

im rheinfränkischen. Und das musste lesbar sein. Fritz Weissenbach drückte das

so aus: „Im Zweifelsfall immer so schreiwe wie im Hochdeitsche. Dann kenne mir

das aach lese.“

Ein Sketch entsteht

In

meinem Büro in Südfrankreich habe ich mehrere hundert Mahlzeit-Sketches

archiviert. Daneben stehen fünf Karteikästen: meine

Gag-Kartei. Sie enthält Witze, Zitate, Sprachspiele und Kurzinfos zu

allenmöglichen Themenbereichen. Diese haben wiederum eine klare

Binnenstruktur.  Da

gibt es etwa die Abteilung „Lebensabschnitte“ (von der Zeugung bis zu

Petrus imHimmel) oder „Das Jahr im Wandel“ (von Neujahr bis Silvester).

Ständig füllte ich sie auf

mit eigenen Einfällen, mit Dingen, die ich irgendwo aufschnappte, aber

auch mit Fundsachen aus Zeitungen und Illustrierten. Da

gibt es etwa die Abteilung „Lebensabschnitte“ (von der Zeugung bis zu

Petrus imHimmel) oder „Das Jahr im Wandel“ (von Neujahr bis Silvester).

Ständig füllte ich sie auf

mit eigenen Einfällen, mit Dingen, die ich irgendwo aufschnappte, aber

auch mit Fundsachen aus Zeitungen und Illustrierten.

Wenn etwa der Frühlingsanfang bevorstand, dann holte ich aus dem Kasten „Das Jahr im Wandel“

die entsprechenden Karteikarten heraus. Vieles konnte ich nicht gebrauchen,

aber dann stieß ich zum Beispiel auf eine Karte, da stand „Der Frühling ist

ausgebrochen – der Gefängnisinsasse auch“. Da Fritz und Gerti Weissenbach genau

gegenüber dem Lerchesflur-Gefängnis in Saarbrücken wohnten, würde ihnen das

sicher gut gefallen. Ich schrieb dann einen Dialog zum Thema Frühlingsanfang,

bei dem zunächst beide aneinander vorbei redeten.

Fritz: (pathetisch, hochdeutsch) Der Frühling ist

ausgebrochen (dann alltäglich, schnell, saarländisch) heit morje um Vertel vor 6.

Gerti (entsetzt, redet ohne Punkt und Komma, Fritz versucht vergebens, sie zu unterbrechen):

Oh Gott, jetzt aach das noch! - Ma is jo

heitsedaachs nemmeh sicher. Es is jo aach kenn Wunner. Das kommt alles nur von denne Reforme. Ich

sahns jo... usw.

Im gleichen Sketch rezitiert Fritz den

mittelalterlichen Minnesänger Walther von der Vogelweide. Der habe ein

Frühlingsgedicht geschrieben. Das fange an mit: „Ich saß auf einem Stään“.

Gerti verstand nicht, doch Fritz erklärte ihr das: „On

änem Stään sitze, das kann ma jo nur in rer warm Jahreszeit mache, sonschd kriehd ma Huddel mit de Niere.“

Dann will sie wissen, wie der Dichter hieß, und Fritz sagt korrekt: „Walther von der Vogelweide“. Gerti lacht und behauptet,

das sei bestimmt ein Künstlername. In Wirklichkeit habe der gesessen, obwohl er

gestanden habe: „Das war de Walder von der Lerchesflur“.

Unterhaltung ist Training

Neben den Mahlzeit-Sketches schrieb ich ein bis zwei

Dutzend Mundarthörspiele, in denen Fritz und Gerti Weissenbach die Hauptrolle

spielten. Als Autor der Mahlzeit-Sketches blieb ich anonym, wie die andern

auch. Bei den Hörspielen stand selbstverständlich mein Name in der

Programmvorschau und wurde auch vor oder nach der Ausstrahlung genannt. Meine

eher intellektuellen Freunde schüttelten darüber den Kopf. Denn gleichzeitig

beschäftigte ich mich journalistisch und literarisch mit ernsthaften Themen.

Das ging für sie nicht zusammen. Das war unseriös, denn Mundart war in den

siebziger Jahren noch vor allem die Sprache der Straße und der Fastnacht. Gegen beides hatte ich

nichts.

Für mich war das auch ein hervorragendes Training. In

den saarländischen Themen und in der Mundart war ich zu Hause, und es schadet

ja nichts, wenn man in einer Sprache, die man beherrscht, über Dinge schreibt,

die man kennt. Unterhaltung hat noch einen zusätzlichen Vorteil: Man bekommt

sofort eine Rückkoppelung. Der kleinste Fehler rächt sich. Man lernt. Nehmen

wir mal einen alten saarländischen Dialog:

Zwei pensionierte Bergleute sitzen vor der Kaffeeküche

auf einer Bank. Da kommt die hübsche Tochter des Pächters vorbei. Der Hennes

schaut sie an und singt: „Man müßte nochmal zwanzig sein“. Darauf sagt der Jäb:

„Ich wääß net, wege denne fünf Minute wedder verzig Johr unner Daach…“

Mit wenigen Mitteln kann man diesen Witz kaputt

machen. Die konkreten Angaben (Kaffeeküche, Bank, Tochter des Pächters, die

Namen der zwei) sind notwendig, um das Milieu zu charakterisieren. Eine

unnötige Information (um 14 Uhr, grüne Bank usw.) führt unweigerlich in die

Irre. Die indirekte Rede würde alles kaputt machen, auch das Erzählen von

hinten. Niemand würde auch nur schmunzeln, geschweige lachen. So schreiben und

erzählen wir allerdings keine Witze. Weil wir das ja selbst merken. Aber bei

„normalen“ Sachtexten und bei offiziellen Reden ist das anders. Da kriegen die

Produzenten von Langeweile oft nicht mit, was sie anstellen. Sie haben dadurch auch keine Chance, etwas für die Zukunft

zu lernen.

Weissenbachs Erben

Unterhaltung verhält sich zur Literatur wie Gymnastik

zum Sport. Sie lockert auf und stimmt ein. Für alle, die damit umgehen können,

bietet sie viele literarische Möglichkeiten. Wer

die Nase über das Werk von Loriot rümpft, hat nicht nur keine Ahnung, sondern

ist auch ein unangenehmer Zeitgenosse. Wie wichtig auch Mundart ist, um

literarische Figuren vollblutig werden zu lassen, das sieht man selbst in der

Weltliteratur, etwa in „Professor Unrat“ von Heinrich Mann. Das sah man im

Saarland der siebziger Jahre allerdings noch anders. Doch bald sollte sich das

ändern - durch saarländische Kabarettisten wie Gerd Dudenhöffer und Schorsch

Seitz sowie durch Schriftsteller wie Ludwig Harig und Alfred Gulden. Mediale

Zustimmung gab es 1980 durch die Saarlandwelle, politische 1985 durch Oskar

Lafontaine. Ich selbst werkelte in der „Schnittmenge“ von allen.

Nach dem Tod von Fritz Weissenbach gehörte Gerti

Weissenbach noch zur Starbesetzung des Hörfunk-Comics „Lyoner 1 antwortet

nicht“ (1982). Gerd Dudenhöffer und

Peter Maronde waren mit dabei, und Manfred Sexauer führte Regie. Geschrieben

hatte ich die 24 Folgen gemeinsam mit dem saarländischen Mundart-Kabarettisten

Schorsch Seitz. Gerti Weissenbach trug entscheidend dazu bei, dass niemand über

die Science-fiction-Parodie sagen konnte:

Na

dann MAHLZEIT!

Ihr

Gerhard Bungert

Ein weiteres Foto von Fritz Weissenbach (mit seinem Renault 4 CV) finden Sie hier auf der Seite Crèmeschnittchen.

Mehr über Radio Saarbrücken sowie Rundfunk und Fernsehen im Saarland allgemein gibt es in unserem Kapitel RADIO und FERNSEHEN.

|