|

oben

|

Home (zur Startseite) >> www.saar-nostalgie.de

|

|

Trolleybusse (Obusse)

mit

Texten von Karl

Presser

|

Inhalt

dieser Seite:

|

1) Saarbrücken

2) Völklingen

3) Neunkirchen

|

>

Übersichts-Seite VERKEHR - PKW

- Straßenbahn -

Kraftpost-Omnibusse - Andere Omnibusse -

LKW

und andere

Nutzfahrzeuge

|

|

Einführung

Nach dem

Zweiten Weltkrieg war der öffentliche

Personennahverkehr ein vordringliches Thema, hing

doch der Wiederaufbau der Länder wesentlich davon ab,

dass die Arbeitsplätze gut und schnell erreichbar

waren.

In der

Vorkriegs- und Kriegszeit fuhren im Saarland

Straßenbahnen und Omnibusse. In der

Nachkriegszeit erschien eine Kombination von

Straßenfahrzeug und leitungsgebundenem

Elektroantrieb, wie sie der Oberleitungsbus

(kurz Obus) anbot, attraktiv, weil Bau und

Erhaltung eines gesonderten Fahrwegs (wie die

Schienen bei den Straßenbahnen) entfallen konnten.

Dadurch waren diese Fahrzeuge nicht an eine feste

Fahrspur, sondern nur an den Verlauf der Oberleitung

gebunden. Nicht jedes falsch geparkte Fahrzeug auf

dem Fahrweg eines Obusses brachte diesen - wie die

Straßenbahn

- zum Stillstand. Er konnte innerhalb seiner durch

die Oberleitung vorgegebenen Fahrspur um etwa vier

Meter nach beiden Seiten pendeln.

Auch die Tatsache, dass Obusse im

Kriegsfall nicht militärisch einsetzbar waren,

empfand die Bevölkerung als beruhigend.

In der Bundes-republik gab es während der

Blütezeit der Trolleybusse zwischen 1954 und

1957 insgesamt bis zu 52 Obus-Betriebe.

Im Saarland war

außerdem

Dieselkraftstoff teuer im Vergleich zu Strom. Neben

Völklingen entschieden sich

Saarbrücken und Neunkirchen für Oberleitungsbusse. Im

Saarland wurde der Obus meist

Trolleybus genannt, wie in England, Frankreich und der Schweiz.

Ein

kurzer Blick über die Grenzen des Saarlandes:

Am

19. Mai 1951 hatten die Forbacher Verkehrsbetriebe den Betrieb mit

vier VETRA-VBRh-Obussen auf der Strecke Kleinrosseln - Forbach- Goldene

Bremm aufgenommen. Als Wendeschleife der Forbacher Verkehrsbetriebe

diente in Kleinrosseln der Kreisverkehr vor der Grenze. Der

Obus-Betrieb wurde auf der französischen Seite wurde am 1. November

1969 eingestellt.

In Deutschland

gab es im Jahr 2019 noch Obusbetriebe in

Eberswalde, Esslingen und Solingen.

1) Die Saarbrücker Trolleybusse

Für den

öffentlichen

Personennahverkehr war der Saarbrücker Ortsteil

Alt-Saarbrücken schon immer vergleichsweise wenig

erschlossen.

Dort lag zwar

das Straßenbahndepot, aber es gab damals nur

zwei Straßenbahnlinien. Die eine führte

über den Schlossplatz und durch die Talstraße, die

zweite durch das

Deutschmühlental zur Goldenen Bremm (siehe

auch unsere Seite Straßenbahnen

2 auf der Karte

des Saarbrücker Verkehrsnetzes

1950!). Die Gebiete auf

den angrenzenden Höhen, wie etwa dem Reppersberg mit

seinem Bürgerhospital, hatten keine Straßenbahnverbindung zur

Innenstadt. Da die

französische Verkehrspolitik bereits vor dem Zweiten

Weltkrieg die Abschaffung

der Straßenbahnen beschlossen hatte, blieb für

Alt-Saarbrücken als

Nahverkehrsmittel ohne fossilen Kraftstoff nur die

Entscheidung für den Trolleybus

übrig.

|

|

In

Frankreich standardisierte

die Politik im 'Plan Pons' Vorzugs- Typen. Der

dort meistgebaute mittelgroße

Typ B hatte eine

Länge von 10 Metern bei einer Breite von 2,5m. Eindeutig führend auf dem französischen Markt war

die Vétra (Société des

Véhicules et Tracteurs Électriques),

ein Tochterunternehmen des

Elektrokonzerns Alsthom. Seit 1927 stand die Firma mit

elektrisch betriebenen

Fahrzeugen im Geschäft. Sie hatte ihren Sitz in

Paris. Dort und in Clichy

erfolgte auch die Fertigung. Der Marktanteil von

Vétra bei den Trolleybussen

betrug in Frankreich mehr als 90%.

Vermutlich

dachte man in Saarbrücken, ein Kauf beim Marktführer

könne nicht verkehrt sein.

Als die nahegelegene Stadt

Forbach

1951 den

Linienverkehr aufnahm, entschloss sie sich ebenfalls

für diesen Lieferanten.

|

|

|

Da Vétra

schwerpunktmäßig ein Elektrounternehmen war, mussten

Karosserie und mechanische

Teile auf dem Markt beschafft werden. Für den damals

aktuellen Typ VBR fertigte

das Karosseriewerk Genève in Ivry die Aufbauten, die

die Franzosen ihrer Bauart

nach “caisse poutre“ nannten. Es handelte sich dabei

um eine Variante der

selbsttragenden Karosserie ohne separates

Fahrgestell. An diese Konstruktion

konnten alle Fahrwerks- und Antriebsteile direkt

angebaut werden. Die

mechanischen Komponenten lieferte Renault. Von daher

rührt das R in der

Typenbezeichnung. Sie stammten überwiegend vom

Omnibus-Typ 215 D. Der anfangs eingebaute

Alsthom-Elektromotor war ein Verbundmotor mit einer

Stundenleistung von 100 PS;

ab 1951 gab es eine stärkere Version mit 130 PS und

doppeltem Kollektor.

|

|

Oben:

Erster Trolleybus bei seiner Einfahrt in

Riegelsberg

Oben:

Erster Trolleybus bei seiner Einfahrt in

Riegelsberg

|

Der

Saarbrücker Trolleybusbetrieb begann am 12. November

1948. Von einer Schleife

am Hauptbahnhof aus führte die Strecke durch die

Eisenbahnstraße am Schloss

vorbei durch die Talstraße und die Feldmannstraße

hinauf zur Hohen Wacht.

Diesen Streckenabschnitt nahm man als ersten in

Betrieb, weil jetzt

der Straßenbahnbetrieb der Linie 15 ab

Eisenbahnstraße über Schloss und Talstraße bis hin

zur Feldmannstraße eingestellt wurde

(siehe

unsere Seite über die Saarbrücker Straßenbahn

im Abschnitt B!).

An der Hohen

Wacht gab es einen Abzweig zum Bürgerhospital auf

dem Reppersberg. Diese Stichstrecke mit

Wendeschleife wurde nur zu den Besuchs-Zeiten des

Krankenhauses bedient. Von der

Hohen Wacht aus ging es 1949 über die Metzer Straße

und die Eisenbahnstraße wieder

zurück zur Schleife am Hauptbahnhof. Die komplette

Ring-Strecke wurde Linie 21

genannt und konnte ab 1953 auch

im

Gegenverkehr zweispurig befahren werden.

Den Anfang

machten fünf Fahrzeuge mit jeweils 100 PS. Ab 1951

beschaffte man 12 weitere

des gleichen Typs, jedoch mit 130 PS. Sie hatten

zusätzlich einen

Hilfsgenerator eingebaut, der von einem

luftgekühlten Panhard-Motor angetrieben

wurde. Damit war ein Rangieren im Depot unabhängig

vom Fahrleitungssystem

möglich.

|

|

|

Trolleybusse und Omnibusse

hatten in Saarbrücken ursprünglich die gleiche

Farbgebung:

Elfenbein mit zwei olivfarbigen Streifen unterhalb

der Fenster (siehe im obersten Bild auf dieser

Seite und bei den Anhängern).

Zeitweise trugen

die Saarbrücker

Trolleybusse unter der Fensterlinie zwei

graue Streifen und eine Coca-Cola-Reklame in roter

Lackierung (siehe auf den drei letzten Bildern

dieses Abschnitts über die Saarbrücker

Trolleybusse). Da wollte auch

Pepsi-Cola

nicht nachstehen und bestellte eine blaue

Werbelackierung mit dem eigenen

Markenzeichen (siehe Bild links).

|

|

Die Trolleybusse

waren ausgelegt für 75 bis 80 Fahrgäste, der

Richtwert war acht Passagiere pro Quadratmeter

Innenraum. Diese Werte waren allerdings eher

theoretischer Natur. In der Praxis war das Fahrzeug

dann voll besetzt, wenn

auch beim besten Willen niemand mehr hineinpasste.

Das Lieblingswort von

Schaffner und Fahrer war ‘‘Durchrücken!“, sobald es

eng wurde. Nur so ist es zu

verstehen, dass die tatsächlich gefahrene

Personen-Beförderungs-leistung in den

Verkehrsspitzen morgens etwa 50% über der nach

Papieren überhaupt zulässigen lag.

Entsprechend

der damals vorherrschenden Philosophie der

wünschenswerten Passagierströme in

den Fahrzeugen hatten diese hinten einen breiten

Einstieg mit zwei Falttüren,

durch die man auf eine Plattform kam. Auf dieser

befand sich rechts der

Sitzplatz des Schaffners. In der Wagenmitte und

vorne war jeweils eine Falttür

für den Ausstieg vorhanden.

|

|

|

|

|

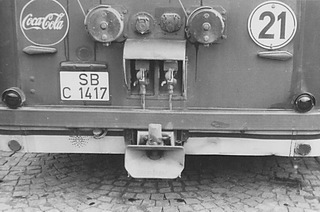

Bild

links: Zum Anhängerbetrieb

rüstete man die Trolleybusse mit

vollautomatischen Rockinger-Kupplungen und

Anschlüssen für eine

Zweileitungs-Druckluftbremse nach.

Bemerkenswert sind auch die

ursprünglichen, roten

Fahrtrichtungsanzeiger in Pfeilform,

jeweils unter der Cola-Werbung und unter

der Linien-Nummer "21".

Am

14.November 1953 wurde die etwas mehr als 14

km lange Strecke zwischen

Hauptbahnhof Saarbrücken

und

Heusweiler in Betrieb genommen. Die Bauzeit

betrug 255 Tage.

In

Heusweiler war die

Endschleife in der dortigen Trierer Straße.

Die

Strecke erhielt die Liniennummer 10. Ab 1958

fuhr sie bis 1962 über den Hauptbahnhof

hinaus weiter bis zum Bürgerhospital auf dem

Reppersberg.

|

|

1954

wurden

auf den Linien 21 und 10 mit siebzehn

Trolleybussen 5,8 Mio Passagiere befördert,

im

Vergleich dazu reisten im gesamten

Omnibusnetz mit 48 Fahrzeugen 10,1 Mio

Fahrgäste. Da

die Passagierzahlen beim Trolleybus weiter

anstiegen, erfolgte ab November 1956

ihr Einsatz mit vier neu gekauften Anhängern

des Typs OB53 von Vetter/Schenk.

Sie hatten je 23 Sitz- und fünf Stehplätze.

Die 130 PS-Trolleybusse zogen sie auf

der Linie 21 ohne Probleme über den

Reppersberg. Der Versuch, auch im

Omnibusbetrieb mit den Anhängern zu fahren,

scheiterte: Motorleistung und

Antriebsstrang der Chausson-Omnibusse waren

zu schwach dafür. Ab Mitte 1960 war die

Personen-Beförderung in Anhängern nach

bundesdeutschem Straßenverkehrsrecht nicht

mehr zulässig. Die vorhandenen Anhänger

konnten mit je rund 100.000 km Laufleistung

noch 1959 alle zusammen nach

Lausanne verkauft werden.

|

|

Mit dem

wirtschaftlichen Anschluss am Tag X galten

die Steuergesetze der

Bundesrepublik. Für die Trolleybusse wurde

zwar keine Kfz- Steuer, aber jetzt

eine Straßennutzungsgebühr fällig, die ihren

Betrieb weniger wirtschaftlich machte; zudem

fuhren sie weiterhin mit

Schaffnern.

|

|

Die nach

dem

Tag X neu gekauften MAN-Omnibusse waren ab

Werk für den Einmannbetrieb mit einem damit

verbundenen Passagierfluss von vorne nach

hinten ausgelegt.

Da

Dieselkraftstoff günstig auf dem Markt

erhältlich war, stellte man zunächst am

29. November 1962 die Linie 21 zur Hohen

Wacht auf Omnibusbetrieb um, und dann

am 12. Mai 1964 auch die mehr als 14 km

lange Strecke nach Heusweiler. Als

Ironie des Schicksals ist sicher die

Tatsache zu werten, dass der

Straßenbahnverkehr in

Saarbrücken erst

später, nämlich am 22. Mai 1965,

eingestellt wurde. Im Fuhrpark befanden sich

danach nur noch 221 Omnibusse, die

ausschließlich von Chausson und MAN

hergestellt waren.

Da man

für die siebzehn noch vorhandenen

Trolleybusse keine Käufer mehr finden

konnte, wurden sie alle verschrottet. Der

Omnibus mit Verbrennungsmotor hatte den

Markt für die

gleislose Personenbeförderung auf der Straße

nahezu vollständig erobert.

|

|

|

Schon

ab

Mitte der 50er Jahre rüstete Vétra nur noch

Omnibusse von Chausson und Berliet

mit elektrischen Antrieben aus. Es gab keine

eigenen Fahrzeugtypen mehr im

Programm. 1964 stellte die Firma auch dieses

Geschäft wegen fehlender Aufträge ein.

------------------------------

Verwendete

und empfohlene Literatur:

Sonderdruck:

75 Jahre Gesellschaft für Straßenbahnen im

Saartal AG, 1892-1967; Sonderdruck: 100

bewegte Jahre, die Saartal-Linien, 1892-1992

Janson, Karl Heinz: Die Riegelsberger

Straßenbahn, Sutton Verlag 2011.

|

|

2) Trolleybusse in

Völklingen

Am

12. November 1950 ging im Bereich der

Stadtwerke Völklingen (SWV) die erste

Obus-Strecke in Betrieb. Sie verband

Völklingen mit Püttlingen. Die Fahrleitungen

hatten die Stadtwerke in Eigenregie

montiert, die Planung lag bei Saar

Brown Boveri GmbH (BBC).

Der

Bildtext der Saarbrücker Zeitung vom

14.11.1950 unter dem Foto rechts lautete:

"Wie

wir in unserer gestrigen Ausgabe

berichteten, wurde die Trolleybus-Linie

Völklingen-Püttlingen eingeweiht. Unser

Bild zeigt den Bus beim Start zur

Jungfernfahrt.

Photo:

"SZ"

|

|

|

|

Am 29.

Juni 1952 wurde die Strecke von Völklingen

nach Wadgassen eröffnet.

Das

Bild links ist bei der feierlichen Einweihung

dieser Strecke mit SOMUA-Obussen

entstanden.

Man

sieht mehrere neue Trolleybusse der Stadtwerke

Völklingen hintereinanderstehen.

|

|

Am 29.

September 1954 war die Obus-Linie Völklingen-

Ludweiler über Rotweg betriebsbereit. Die

Straßen-bahnlinien nach Großrosseln und

Ludweiler führten bisher von der Stadtmitte

zum Rotweg und gabelten sich dort. Der

Straßenbahnverkehr nach Ludweiler wurde mit

Aufnahme des Obusbetriebs eingestellt.

Zwischen Stadtmitte und Rotweg fuhren

Straßenbahn

nach Großrosseln und Obus nach Ludweiler ab

diesem Zeitpunkt auf der gleichen Strecke. Der

Start des Obusverkehrs ab Rotweg nach

Großrosseln erfolgte am 19.4.1959 und

ermöglichte dann die vollständige Einstellung

des Straßenbahnbetriebs. Die Wendeschleife lag

unmittelbar an der Grenze.

29. September 1954: Festlich

geschmückt fahren die ersten Trolleybusse

vom Ev. Gemeindehaus

Ludweiler nach Völklingen.

|

|

|

Die ersten zehn Obusse

in Völklingen hatten SOMUA-Fahrgestelle,

Aufbauten von

Million-Guiet und eine elektrische Ausrüstung

von Schneider-Westinghouse. Außerdem

beschaffte man für diese Fahrzeuge noch einen

(einzigen!) Anhänger. Die 75-kW-Verbundmotoren

lieferte Westinghouse. Zur Schleichfahrt ohne

Fahrleitung, über wenige hundert Meter durch

die niedrige Unterführung am Bahnhof, war ein

Akkusatz eingebaut.

Zur Schleichfahrt ohne Fahrleitung,

über wenige hundert Meter durch die niedrige

Unterführung am Bahnhof, war ein Akkusatz

eingebaut. Das Ab- und Andrahten der

Stromabnehmer war jeweils Aufgabe des

Schaffners. Dies berichten die

Zeitzeugen Hans-Georg Altmeyer

und Ludwig Hamm.

|

|

Die neuen Henschel-Obusse wurden

mit der Bahn nach Völklingen transportiert.

|

Ab 1958

kamen acht Henschel-Obusse HS 160 OSL

mit Kiepe-Steuerung dazu. Sechs dieser

Fahrzeuge hatten Doppelkollektormotoren mit

103 kW von Westinghouse, und zwei Fahrzeuge

verfügten über Garbe-Lahmeyer-Verbundmotoren

mit 105 kW.

Mit

ihrer selbsttragenden Aluminiumkarosserie und

der Luftfederung galten die Frontlenker als

hochmodern.

Die

neuen Obusse waren zusätzlich mit einem

Hilfsgenerator ausgerüstet, der von einem

VW-Motor angetrieben wurde. Mit dessen Hilfe konnte man nun auch ohne Verbindung zu der Fahrleitung

sowohl die Unterführung am

Bahnhof Völklingen überqueren, als auch später in Wadgassen die Eisenbahnstrecke

zwischen Hostenbach und Überherrn.

Außerdem

war es dadurch ebenfalls möglich, mit den Obussen

im Depot zu rangieren.

|

Alle SOMUA

und Henschel-Oberleitungsbusse verfügten über einen

abgetrennten Schaffnerplatz am hinteren Einstieg. Von

dort aus konnten auch die Türen geöffnet und

geschlossen

werden. Die Kommunikation mit dem

Fahrer erfolgte durch Klingelzeichen.

|

Letzte Straßenbahnfahrt nach

Großrosseln. Die Obusse stehen schon bereit.

|

Die

Verkehrsbetriebe fuhren nach dem Krieg

zunächst alle Fahrzeuge im Zweimann- oder

Schaffnerbetrieb. Die Omnibusse hatten im

Heck eine Tür, die der Schaffner manuell

betätigte. Er stieg in der Regel hinten ein,

schloss die Tür, zog an einer Lederleine,

die mit einer Klingel in der Nähe des

Fahrers verbunden war und rief laut "fertig

am Schluss", worauf sich der Bus in Bewegung

setzte. Der arme Schaffner hatte zwei Taschen

umhängen, eine rechteckige kofferartige, die

verschiedenfarbige Fahrscheinblöcke

enthielt, und eine lederne Geldtasche mit

einem Münzspeicher, dem so genannten "Galoppwechsler",

auf der Vorderseite.

Die

Straßenbahnschaffner hatten dieselbe

Ausrüstung und zwängten sich ebenso durch

die Wagen, um Fahrscheine zu verkaufen.

Außerdem mussten sie mit einer langen Stange

die mechanischen Weichen stellen.

Trolleybusse

waren die ersten Fahrzeuge im Saarland mit

einem separaten "Schaffnerplatz" im Heck.

|

|

Basis

hierfür war die Einführung des Prinzips

"Fahrgastfluss" vom Einstieg hinten zu den

Ausstiegen in der Mitte und vorne. Aufgabe des

hinten im Trolleybus sitzenden Schaffners war

es außerdem auszusteigen, wenn die

Stromabnehmer abgesenkt, gesichert und wieder

"eingedrahtet" werden mussten. Nach 1952

hatten auch die neuen Omnibusse einen

separaten

Schaffnerplatz. Dieser wurde in den älteren

Fahrzeugen ab 1964 mit der Einführung des

Einmannbetriebs und der damit verbundenen

Umkehr des Fahrgastflusses, jetzt von vorne

nach hinten, nicht mehr besetzt.

|

|

Wenn

ein Fahrgast schon einen Fahrschein oder gar

eine Monatskarte hatte, durfte er auch vorne

beim Fahrer

einsteigen. Verglichen mit dem "freilaufenden"

Schaffner

war der Schaffnerplatz im Heck der SOMUAs für

das Personal ein großer

Fortschritt. Den Schaffnerplatz gab es später

auch in den Omnibussen. Die

CHAUSSON AP522 und die wenigen Völklinger

Floirat-Busse waren so gebaut. (Außer

Schaffnern gab es damals natürlich

auch Schaffnerinnen.)

Bei den

Überlandstrecken der Post waren die

Haltestellenabstände viel

größer. Da konnte man durchaus im

Einmannbetrieb fahren und längere

Haltezeiten einplanen. Einige Dörfer im Warndt

hatten nur eine einzige

Haltestelle. Etwa 1960 begann der

Einmannbetrieb der Stadtbusse. Ein

Schild vorne hinter der Scheibe zeigte an:

Einmannwagen. Der Schaffnerplatz

blieb anfangs einfach unbesetzt. Später wurde

er ausgebaut.

Bereits

1964 ist die Strecke nach Wadgassen auf

Omnibusbetrieb umgestellt worden, 1966 die

Linie nach

Ludweiler. 1967 wurde auch der Verkehr mit

Obussen nach Püttlingen und Großrosseln

aufgegeben.

|

|

Die

Karawane der neuen Henschel-Fahrzeuge in

Großrosseln, Blick in Richtung Rossel und

Grenze. Durch die Unterführung kommt man

nach Petite-Rosselle.

|

|

|

Ausschlaggebend

waren dafür wirtschaft-liche

Gründe: Das Oberleitungsnetz musste unterhalten

werden, die Fahrzeuge wurden im

Schaffnerbetrieb gefahren, Dieselkraftstoff

war inzwischen preisgüns-tiger geworden, und

die Obusse wurden in der Bundesrepublik mit einer

staatlichen "Verkehrsabgabe“ belegt - sie hatten ja

keinen Hubraum, der besteuert werden

konnte. Ökologische Betrachtungen von damals sind

nicht überliefert.

Die SOMUA

Fahrzeuge wurden nach ihrer Aussonderung verschrottet,

die Henschel-Busse erhielten

MAN-Unterflur-Diesel-Motoren,

dazu Schaltgetriebe, und wurden auf Einmannbetrieb mit

Fahrschein-entwerter

umgebaut.

|

|

|

Der

automatisierte Einmannbetrieb wurde 1964 - als

bundesweit wegweisende Neuerung - zuerst in Völklingen

eingeführt. Möglich geworden war er durch den Einsatz

der neuentwickelten Entwerter mit Stempelung. Von nun

an

durfte man, so im Besitz einer Fahrkarte, auch durch

die Mittel- und Hecktüren

einsteigen.

|

|

Ab 1960 konnte

man die Endschleife in Wadgassens Lindenstraße nur

noch mit den Trolleybussen von Henschel anfahren. Die

Eisenbahnstrecke Hosten- bach-Überherrn war

elektrifiziert worden. Deshalb musste man das

Fahrleitungssystem des Trolleybus über den

schienengleichen Bahnübergang an der Ortsgrenze zu

Hostenbach entfernen.

Die Henschel

HS160 hatten einen eingebauten Hilfsgenerator, mit

dessen Leistung sie die kurze Strecke über den

Bahnübergang auch ohne Fahrleitung langsam zurücklegen

konnten. Das notwendige Einziehen und sichere

Einklinken der Stromabnehmerstangen am Ende des

Fahrzeug- daches erledigte der Schaffner, der während der

Fahrt hinten saß. Jenseits des Bahnübergangs

legte er die Stromabnehmer wieder an das

Fahrleitungs- System an.

|

|

|

Bild

oben: Hier biegt ein Völklinger Trolleybus

an der Endschleife in Wadgassen in die Hauptstraße

ein. (Dieses Foto

stammt aus den 60er-Jahren)

|

|

Interessant ist das Bild rechts

mit den geöffneten Frontklappen und dem Blick auf

den riesigen Fahrschalter: mechanisch und

elektrisch ein anspruchsvolles Gebilde - und dazu

noch wartungsintensiv.

----------------------------------------------------------

Verwendete

Literatur:

Sonderdruck der

Stadtwerke: 75 Jahre Nahverkehr in

Völklingen,1909-1984

Werner

Konter: Erinnerungen an die Straßenbahn.

Logos-Verlag Saarbrücken 1992

Sämtliche

Fotos der

Völklinger Trolleybusse: Heimatkundlicher Verein

Warndt e.V. (HVW)

|

|

3)

Neunkircher Trolleybusse

Die

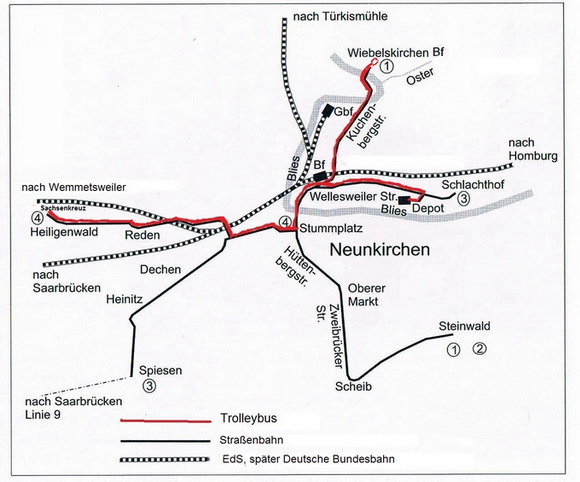

Karte zeigt das Streckennetz

der Neunkircher Straßenbahn

AG:

|

|

Neunkirchen war

die dritte und letzte Stadt im Saarland, die sich für

den teilweisen Ersatz der Straßenbahn durch

Trolleybusse

entschied. Es war gleichzeitig der drittletzte

Verkehrsbetrieb in Deutschland,

der auf Obusse umstellte. Für Neunkirchen lagen die

Gründe auf der Hand: die dauernden

Schäden durch Grubensenkungen an den Gleisanlagen der

Straßenbahn und die

Unmöglichkeit, in Frankreich neue Fahrzeuge für diese

zu beschaffen.

Die

saarländische Regierung unterstützte das Projekt mit

einem Darlehen von insgesamt 168 Mio. Franken, das die

Grube Reden um weitere

acht Mio erhöhte, weil sie ein großes Interesse daran

hatte.

Am 3. August

1952 begann die Umstellung auf dem Streckenabschnitt

Landsweiler - Heiligenwald. Erst eine Zeit danach

folgte die Fortsetzung der Strecke in Richtung

Innenstadt bis zum

Stummdenkmal. Am 1. August 1953 startete der

planmäßige Linienverkehr auf der

Gesamtstrecke.

|

|

|

|

Am 11. Mai 1954

konnte der Betrieb zwischen Stummdenkmal und

Bahnhof Wiebelskirchen aufgenommen werden. Über einen

Abzweig an dieser Strecke erfolgte die Zufahrt zum

Depot an der Wellesweiler Straße.

Den

Fahrleitungsbau und die Errichtung der Unterstationen

zur Stromversorgung übernahm die Saar

Brown Boveri aus Saarbrücken, die zuvor eine

Niederlassung der BBC in Mannheim

war, jetzt aber geschickt als eigenständiges

Unternehmen agierte und einen Teil

ihres Geschäftes als Filiale der französischen

Compagnie Electromécanique (CEM) abwickelte. Die Saar

Brown Boveri hatte bereits vergleichbare Arbeiten bei

der Einführung der Trolleybusse in Saarbrücken und

Völklingen übernommen.

Die Einstellung

des Straßenbahnverkehrs in Neunkirchen war

übrigens damals nicht beabsichtigt, weil man einen

Busverkehr über den Hüttenberg aus Sicherheitsgründen

für nicht durchführbar hielt.

|

|

Da die

Neunkircher Straßenbahn zeitweise mit drei

unterschiedlichen und nicht kompatiblen Stromabnehmern

fuhr, entstand am

Stummplatz durch die jetzt noch hinzukommenden

Obus-Fahrleitungen ein bemerkenswerter

Drahtverhau an Oberleitungen. Erst 1959 stellte man

die Straßenbahn komplett

auf Scherenstromabnehmer um. Die Bürger freuten sich,

denn durch diese Maßnahme

konnten die Störungen des gerade aufblühenden

Fernsehempfangs durch die

Stromabnehmer drastisch reduziert

werden.

Mit den

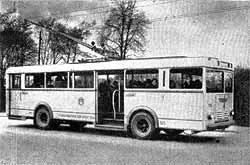

Fahrzeugen ging man auf Nummer sicher. Am Anfang

standen

fünf Fahrzeuge vom Typ VBRh des französischen

Quasi-Monopolisten Vétra zur

Verfügung und ab 1954 vier weitere Fahrzeuge dieses

Typs für die Bedienung der

Strecke nach Wiebelskirchen. Ihn setzten auch Städte

wie Forbach, Metz und

Saarbrücken ein. Details sind im Abschnitt über die Saarbrücker Trolleybusse

beschrieben.

|

|

|

Die

vorhandenen neun Fahrzeuge reichten in Neunkirchen

aber nach wie vor nicht aus. Daher wurde für das

Teilstück zwischen Hauptbahnhof und

Stummdenkmal eine besondere Betriebsvorschrift

erlassen, nach der stets direkt

hinter dem Trolleybus ein Straßenbahnzug zu fahren

hatte. In Gegenrichtung fuhr

die Straßenbahn vorweg. Das Foto einer solchen

Kombination vor dem Eisenwerk

entstand also keineswegs zufällig, sondern gemäß

Fahrdienstanweisung. Die

vorhandenen neun Fahrzeuge reichten in Neunkirchen

aber nach wie vor nicht aus. Daher wurde für das

Teilstück zwischen Hauptbahnhof und

Stummdenkmal eine besondere Betriebsvorschrift

erlassen, nach der stets direkt

hinter dem Trolleybus ein Straßenbahnzug zu fahren

hatte. In Gegenrichtung fuhr

die Straßenbahn vorweg. Das Foto einer solchen

Kombination vor dem Eisenwerk

entstand also keineswegs zufällig, sondern gemäß

Fahrdienstanweisung.

Mitte der 50er-

Jahre war die Transportleistung in Neunkirchen mit

den Trolleybussen fast ebenso hoch wie die mit den

Straßenbahnen. Der Zuwachs an

Fahrgästen und die Verdichtung des Personennahverkehrs

waren nur noch mit

zusätzlichen Fahrzeugen möglich.

Ein

Trolleybus hält in der Saarbrücker Straße an der

Haltestelle Stummplatz hinter einer Straßenbahn mit

Anhänger.

|

|

|

Abhilfe schufen

zwei große Dreiachser des Typs VA3B2 von Berliet /

Vétra /Alsthom. Sie waren die größten

Trolleybusse auf dem französischen Markt und eine

Variante des Diesel-Omnibusses PBR von Berliet

(identisch mit dem Berliet-Typ EBR). Vétra hatte den

Bau kompletter eigener Fahrzeuge bereits eingestellt

und belieferte Berliet nur noch mit den erforderlichen

elektrischen Komponenten; ausgenommen waren Motore,

die direkt von Alsthom kamen.

Die

Trolleybusse wurden komplett bei Berliet im Werk

Vénissieux nahe Lyon gebaut.

Sie wogen leer schon 12 Tonnen, hatten ein zulässiges

Gesamtgewicht von 19,9 t und

waren 12 m lang. Nach damaligen französischen

Vorschriften mussten alle

Fahrzeuge über 11 m Länge mit drei Achsen

ausgestattet sein, so auch diese. Die Lenkung erfolgte

mit

Druckluft-Unterstützung, und die Motorleistung bertrug

103 kW (140 PS).

|

|

Die Motore

waren Doppelkollektor-Verbundmaschinen des Typs TA

635A von Alsthom. Die Hinterachsen waren einfach

bereift; sie wurden aber wegen der drehmomentstarken

Motoren beide angetrieben. Die

Trolleybusse konnten 102 Fahrgäste befördern und

maximal 55 km/h schnell fahren.

In Lyon waren

mehr als 140 dieser großen Fahrzeuge im Einsatz.

Um nicht nur

die Beförderungsleistung erhöhen, sondern auch, um die

Fahrzeugfolge verdichten zu können, musste man

zusätzliche Wagen beschaffen. Als Farbe für diese und

auch für die bereits vorhandenen legte

man eine einheitliche Lackierung in Elfenbein fest.

Unterhalb der Fensterlinie

erhielten sie olivgrüne Streifen (siehe Foto>).

|

|

|

1958 war die

Trolleybus-Euphorie in Europa bereits wieder vorbei.

Diesel-Omnibusse konnten nun billiger betrieben

werden.

Auch z.B. in

Bremerhaven hatte man den Trolleybus-betrieb bereits

eingestellt. Die dortigen Fahrzeuge waren 1947 gebaut

worden; es waren aber noch Kriegs-Einheits-Obusse des

Typs II (KEO, siehe Bild rechts).

Vermutlich war deren Preis sehr günstig, als sie nach

Neunkirchen verkauft wurden, obwohl sie, da aus der

Bundesrepublik importiert, noch verzollt werden

mussten.

Alle Fahrzeuge

waren für Anhängerbetrieb ausgelegt, wurden aber

später in

Neunkirchen nur ohne Anhänger gefahren.

Die elektrische

Ausrüstung

war standardisiert. Die Komponenten waren austauschbar

und stammten fast

ausschließlich von AEG, BBC oder SIEMENS.

|

|

|

|

|

Die

Doppelkollektor-Motoren leisteten

jeweils 2x rund 45 kW, bei 1500 Umdrehungen

pro Minute. Die maximale Drehzahl

betrug 3000 Umdrehungen pro Minute.

Die

Obusse hatten auf beiden Achsen

Zwillingsbereifung.

Kleine Reifen mit der nötigen Tragfähigkeit

für Einzelbereifung standen damals nicht

zur Verfügung. Ein Obus mit Zwillingsreifen

auf der Vorderachse lässt sich jedoch

nur mit einer Lenkhilfe fahren, die man in

Kriegszeiten als eher

überflüssiges Bauteil hätte ansehen können.

<

KEO

Normgröße II (Foto: Sammlung DVN ©)

|

Dank dieser

Technik war das Lenken im Vergleich zu

Fahrzeugen ohne diese Unterstützung erheblich

leichter. Und erstmals, wichtig während des Krieges,

konnten jetzt auch Frauen am

Steuer eingesetzt werden.

Die Neunkircher

Fahrzeuge bestanden komplett aus

Stahlblechen, da sie nach Kriegsende gebaut und die

Kriegsbauweise unter Verwendung

von Pressholz nur eine Notlösung war. Ihre Vorderachse

baute man in Neunkirchen

in der eigenen Werkstatt auf Einzelbereifung um.

Reifen geeigneter

Tragfähigkeit waren in der zweiten Hälfte der 50er

Jahre wieder problemlos zu

beschaffen.

Die vorne

eingebauten mechanischen Sand-Streuvorrichtungen

blieben erstaunlicherweise erhalten. Ebenfalls in

Eigenregie wurden den Fahrzeugen leicht schräg

gestellte, plane Frontscheiben eingebaut, und die

Winker wurden durch

Blinker ersetzt.

Insgesamt

entstanden ab

1944 von diesem Wagentyp 220 Trolleybusse in Normgröße

II auf Henschel

Fahrgestellen. Sie bekamen überwiegend Aufbauten von

Kässbohrer in Ulm oder von

Schumann in Werdau nahe Zwickau und wurden an 44

Obusbetriebe geliefert.

Mit ihrem und

dem daraus weiterentwickelten

Henschel-Fahrgestell „II-6500“ wurden bis 1956

insgesamt 518 Obusse ausgerüstet.

Es ist das meistgebaute Obusfahrgestell Deutschlands.

-----------------------------------------

Verwendete

Publikationen:

Neunkircher

Verkehrs AG

(Hrsg.): Zwischen Kurbel und Lenkrad

(1907–2007). 100 Jahre ÖPNV in Neunkirchen. Ottweiler

Druckerei&Verlag 2007

Werner Konter:

Erinnerungen an die Straßenbahn. Logos Verlag,

Saarbrücken 1992

Christophe

Puvillard :

Berliet 1905-1978, toute la gamme omnibus, autocars,

autobus et trolleybus. Histoire et Collections, Paris

2008

Michael

Kochems, Dieter Höltge: Straßen- und

Stadtbahnen in Deutschland, Band 12 Rheinland-Pfalz

und Saarland. EK-Verlag Freiburg, 2011

|

|

|

> Übersichts-Seite

des Kapitels VERKEHR

nach oben

|

zurück

<---------> weiter zurück

<---------> weiter

wwwonline-casino.de

(Gesamt seit 2008)

Home

(zur Startseite) > www.saar-nostalgie.de

|